اللعب مع الزمن في سينما إحياء الماضي

قال لي كاتب صديق ذات مرة إن المبدع تشغله في شبابه أفكار الموت والمرض والزمن، وعندما يكبر ويشيخ؛ ينشغل بذكريات الماضي واستدعاء ما كان، وكأن كل منهما، الشاب والعجوز، ينظر إلى ما هو بعيد عنه، ما يبدو له مفقودا أو غامضا.

الحالتان تعبران عن خوف إنساني من الحياة ومن سرعة مرورها، سواء بالتساؤل عما ينتظرنا فيما تبقى لنا منها، أو باسترجاع ما عهدناه من ماضِ فات وذكريات. لم يقتصر تحليل صديقي على الروايات، فقد انعكس رأيه واضحًا في عدد من الأفلام التي صنعها مبدعون شباب في السنين الأخيرة.

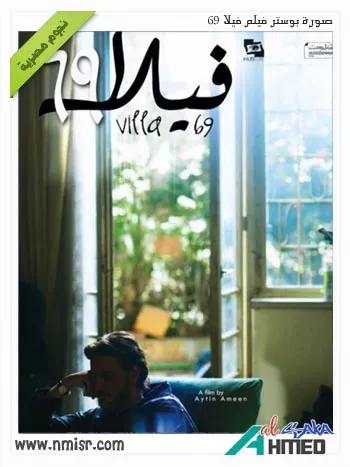

في نهاية 2013، تجمهر معارضون حول القصر الرئاسي، ولحق بهم المؤيدون واشتعلت القاهرة. وفي تلك الأثناء طُرح فيلم "فيلا 69" في دور العرض المصرية. الفيلم من إخراج آيتن أمين وسيناريو محمد الحاج ومحمود عزت، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول لكل منهم. يدور الفيلم حول رجل مريض على أعتاب الموت، يكره حاضره ويرفضه، يهرب منه ويعامل الناس بغلظة وعنف، ولا يجد سعادته إلا في ذكرياته، في ألبومات صوره وأصدقائه القدامى، شلة الشباب الذين يحضرون ليلا كأشباح تقيم معه في حجرته يلعبون ويسمعون الموسيقى، كحلم لا يتركه ولا يستطيع أن يفلت منه.

كانت سنوات الثورة وما بعدها، سنوات مثقلة بالقتل والموت المجاني، ما يدفع المبدع -عندما يبتعد قليلا عن نشرة الأخبار- للانشغال بأسئلة عن الموت وقيمة الحياة، عن العبث وعن المستقبل. لم يكن فيلم "فيلا 69" المنشغل الوحيد بتلك الأسئلة، وإن كان الأكثر وضوحا وانغماسا فى الفكرة.

بعد عدة سنوات شاهدت فيلما قصيرا بعنوان "من حبي فيك يا جاري" للمخرجة ريهام الطحاوي، ومن بطولة الفنانة عارفة عبد الرسول، التي أدت فيه دور سيدة وحيدة، تتحايل على الزمن بفتح صندوق ذكرياتها، تقضي أوقاتها في تأمل صورها القديمة وصور أسرتها، أغلبها بالأبيض والأسود؛ زوجها شابا، وأولادها أطفالا، ثم تكمل يومها بمراقبة الجيران عبر نافذتها، وكأنها تبحث في وجوههم عن حياة تشبه حياتها الماضية، تبحث عمن يشبه ابنتها المسافرة أو ابنها المهاجر، تبحث عن وجوه مألوفة كالتي تطالعها يوميًا فى الصور.

أخيرا شاهدت فيلم "هدية من الماضي" لكوثر يونس، وهو مثل الفيلمين السابقين، من إخراج شابة، والشخصية الأساسية فيه عجوز يحن إلى ماضيه. في الفيلم الأخير يبدو الانشغال بفكرة مرور الزمن مسيطرا عليه بداية من اسمه "20 سبتمبر.. هدية من الماضي"، فالاسم يحمل تاريخا ثم استدعاء للماضي. ربما اختارت المخرجة أن تعنون الفيلم بالإنجليزية، present from the past ، لما تحمله كلمة present من معانٍ مختلفة، فهي تحمل معنى الهدية كما تحمل معنى الحاضر، كإشارة للزمن مرة أخرى، إلا أن تسمية الفيلم بالإنجليزية لا تروق لى على أي حال.

تكررت جملة "من 33 سنة" لكثر من مرة عبر أحداث الفيلم، قالها بطله محسن يونس لأول مرة عندما تذكر رحلته السابقة إلى إيطاليا، التي شهدت علاقته بالفتاة –حينها- (باتريسيا)، يسرح قليلا ويحسب عدد السنين، ثلاثة وثلاثين، وهو الرقم الذي يردده في كل مناسبة ومع كل حوار، حتى وهو مقبل على النوم، راقدًا على السرير، يكرر الرقم مرة واثنتين وثلاثة.

رغم أن فكرة الفيلم تبدو بسيطة وإنسانية عن فتاة أرادت أن تهادي والدها برحلة إلى روما يعاود فيها البحث عن حبيبته الإيطالية المفقودة؛ إلا أن هم الزمن كان واضحا في كل تفاصيل الفيلم، في الاحتفال بعيد الميلاد، وفي أوجاع الركبة التي تنتاب الأب أثناء التجول في شوارع روما، في تعليق الأم بأن باتريسيا بالتأكيد صارت عجوزًا شمطاء، إضافة إلى الحوارات بين الأب وابنته عما سيكون حال الإيطالية الآن، ملامحها وشكلها، هل ماتت؟ هاجرت؟ تزوجت؟

مرور الزمن هو الهاجس الحقيقي الذى يطارد بطلي الفيلم، فالأب يسأل رجلا في المطار بعدما يتعرف عليه لأول مرة أن يخمن سنه، يستمتع وهو يراه يخمن أعمارا أقل من سنه الحقيقي، ثم يذهب مع ابنته ليبحثا عن صديقة قديمة تعيش فى إيطاليا. وعندما يقابلها، يتبادلان الأحضان وأول ما يقولانه لبعضهما البعض – في كذبة واضحة - أن ملامحهما لم تتغير وأن الزمن لم يفسدها.

هنا يبدو الأب في رحلة سعي إلى تكرار ماضيه، السير في الشوارع ذاتها، مقابلة الأصدقاء أنفسهم، البحث عن الحبيبة الأولى، وكأنه سيجد سعادته عبر تلك الرحلة. يقول ميلان كونديرا في روايته "خفة الكائن التي لا تحتمل" إن الزمن البشرى لا يمضي بشكل دائري، وإنما يتقدم بخط مستقيم، ولذا فليس في مقدور الإنسان أن يكون سعيدا لأن السعادة هي الرغبة في التكرار.

لعبة التحايل على الزمن

يطالعنا تنويه في بداية الفيلم لينبهنا أن كل المشاهد إما صورتها المخرجة بكاميرات خفية؛ أو أنها مقاطع من فيديوهات عائلية، أي أن جميعها حقيقية دون تمثيل، ودون سيناريو أو حوار موضوعين مسبقا، كما نعلم من لقاءات صحفية لمخرجة الفيلم أن 350 ساعة تم تصويرها قبل أن يتم اختيار ثمانين دقيقة لتصبح مجمل مدة الفيلم.

دفعت تلك الملاحظات البعض لتصنيف الفيلم كوثائقي، إلا أنني أفضل التعامل معه بصفته فيلم روائي طويل بغض النظر عن طريقة إعداده وتصويره.

يقول سكورسيزي إن كل الأفلام، الوثائقي منها والروائي، تقوم في الأصل على حكي القصة، وأن البعض اختصر الفارق بين النوعين في أن الأول يقوم بتسجيل القصة، أما الثاني فيحللها. ويضيف سكورسيزى أن بعض الأفلام تقوم بالأمرين؛ تسجل وتحلل، ولذا تصبح التفرقة بين النوعين صعبة أحيانا. مبينًا أن اعتبار الفيلم وثائقي لمجرد أن أحداثه ليست خيالية هو تصنيف سطحي. ولقد رأيت أن فيلم كوثر يونس يقدم لنا حبكة متماسكة وشخصيات ذات ملامح واضحة ورحلة مكثفة، بل إنه يحلل تصرفات أبطاله أيضا عبر ما قامت به المخرجة من اختيارات من مواقفهم الحياتية، كما يجب أن يكون أى سيناريو سينمائي مكتوب ومعد بالشكل المعتاد، بخلاف أنه أكثر صدقا من المعتاد، إلى حد أنك ربما تشعر بأوجاع الركبة بعد مشاهدته، متأثرا بمشاهد الأب وهو لا يستطيع فرد ساقيه أثناء الرحلة الطويلة.

ورغم ما بين الفيلمين من تباين كبير في الحبكة والأحداث، إلا أن شيئا ما ف "هدية من الماضي" ذكرني بفيلم أوروبي من إخراج الألماني الشهير فيم فيندرز وهو "باريس، تكساس" الحاصل على السعفة الذهبية لمهرجان كان 1984، فرحلة الأب المصري بحثا عن حبه القديم تتماس إنسانيًا مع رحلة "ترافيس" الباحث عن زوجته وماضيه الضائع، الباحث عن نفسه. إلا أن ترافيس لم يكن يخشى مستقبله أو يهرب من حاضره، بل كان في رحلة بحث عن الذات في عالم جديد.

فى النهاية يصل محسن يونس أخيرا إلى باتريسيا، التي يبدو وجهها مغطى بالتجاعيد، لوحة لا أثر فيها لجمال سابق أو جاذبية ضائعة، صوتها عالٍ، لا تفهم الإنجليزية، ولا العربية بالطبع، لا تبدو لأغلبنا شخصية مميزة أو لافتة، إلا أن الأب يقف أمامها مشدوها، يفقد العشرات من سنين عمره فى لحظة بعدما يرتدى عباءته القديمة، يتأمل باتريسيا بإعجاب وشوق، فهو لا يرى السيدة نفسها التي نراها، هو يرى صورة في خياله، صورة لشبابها الفائت وفتوته السابقة، صورة لجمالها الضائع ولعمره الماضي.