أسماء شوارع بورسعيد.. صراع السلطة على التاريخ

يقولون "لكي تكون " ابن بلد بحق"، فعليك أن تكون حافظًا لأسماء الشوارع الصغيرة قبل الكبيرة بمنطقتك وشوارع وسط المدينة. فلا يصح أن يسألك غريب عن الشارع الفلاني ولا تعرفه. أما إذا سألتك عن موضع مكان ما فمن المناسب أن ترد فورًا بأنه يقع في تقاطع شارع كذا مع شارع كذا وعلى مسافة كذا من هنا. هكذا تكون حقًا ابن بلد".

كابن لبورسعيد، كان عليّ منذ الصغر أن أضيف يوميًا اسم شارع جديد لخريطة المدينة التي تتشكل في ذاكرتي. كان التحدي الأكبر هو المنطقة التجارية بحي العرب، حيث الشوارع طويلة متوازية، تقطعها عشرات الشوارع الصغيرة في حي مكدس بالمنازل والبضائع. حفظت أسماء كالتجاري والحميدي والثلاثيني، وبضعة شوارع أخرى تتقاطع معهم. ولم ألتفت لأسباب تسميتهم. هكذا فعلت أيضا مع بقية أحياء المدينة.

لكن حين تكتمل خريطة المدينة في الذهن، وتبدأ مرحلة الربط والتحليل والتساؤل عن أسماء الشوارع؛ فالنتيجة الواضحة التي يصل إليها العقل هو أن لهذه التسميات أسباب ومدلولات، وربما آثار على سكان المدينة. هكذا تسعى الرحلة بين شوارع بورسعيد و مبانيها المختلفة للتعرف على الكيفية التي بدت بها تسميات هذه الشوارع والمناطق العمرانية والميادين، وكأنها تحكي تاريخ تحولات الإدارة المصرية وهوية الدولة عبر قرابة مائة وستين عامًا هم عمر المدينة.

حكاية بورسعيد

حظت بورسعيد بدور محوري خلال محطات رئيسة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، فمنذ نشأة المدينة مع افتتاح قناة السويس، صارت مركزا لحركة تبادل تجاري واسعة ونقطة التقاء جاليات أجنية متعددة. تبع ذلك الاحتلال البريطاني، ثم العدوان الثلاثي الذي صارت معه بورسعيد رمزًا للمقاومة والتحرر. وجاءت النكسة ففرغت المدينة تماما من سكانها، ثم ما لبثت أن تحولت لمنطقة تجارية حرة بعد الحرب، فأصبحت بوابة للانفتاح الاقتصادي منذ الثمانينات.

التقى "الكنال" بالبحر في أبريل/ نيسان 1859 لتولد بورسعيد ميناءً متوسطيًا مهمًا يربط الشرق والغرب، وأوروبا بأفريقيا وآسيا، ومنذ نشأتها حملت مبانيها بصمات العابرين؛ مبان حداثية بطرز أوروبية ومتوسطية، تقابلها بيوت خشبية. معبرة عن مدينة يسكنها العربي واليوناني والايطالي والهندي.

كوزموبوليتانية

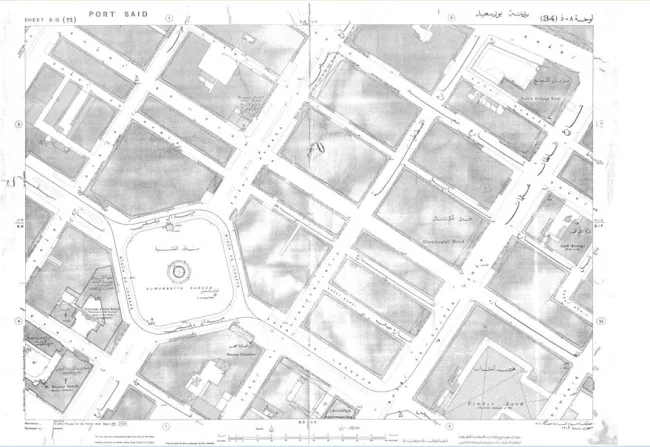

وإذا كانت الدولة المصرية قد خضعت للهيمنة الاستعمارية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبخاصة إبان أزمة ديون الخديو إسماعيل التي أدت لوقوع البلاد تحت الاحتلال البريطاني في عهد توفيق، فلا عجب أن نجد شوارع بورسعيد الرئيسية في تلك الفترة بأسماء مثل كيتشنر "اللورد" قائد الجيش البريطاني في معركة احتلال السودان، الذي أُطلق اسمه على شارع طويل بمحاذاة البحر. وفي الفترة عينها، تَسَمّى الشارع الرئيس أمام محطة قطار المدينة باسم الضابط الإنجليزي "توماس واجهورن" صاحب فكرة طريق الهند الشرقية لربط تجارة بريطانيا في الهند ومصر، بينما في وسط المدينة تماما كان شارع ديليسبس وميدانا واسعا باسمه في نهاية الشارع ذاته، ويوازيه شارعا آخر حمل اسم الإمبراطورة الفرنسية أوجيني.

وطالما وُجِد احتلال؛ فحتما ستوجد المقاومة. هنا، تولدت المقاومة عن الحركة القومية المصرية في مطلع القرن العشرين. وقد سعى رواد الحركة إلى البحث عن هوية مصرية جامعة، بالتزامن مع ظهور فكرة الدولة القومية والاستقلال عن الامبراطوريات في مختلف أنحاء العالم.

فهناك من نادوا بكون هوية مصر "فرعونية/ قبطية" خالصة، وآخرون سعوا لربط مصر بفكرة الجامعة الإسلامية والتبعية لاسطنبول باعتبار التبعية لـ"دولة الخلافة" يخلق دعمًا ضد الاحتلال. هذا الصراع الفكري على الهوية ألقى بظلاله على أسماء الشوارع في بورسعيد.

حاولت الإدارة المصرية في عهد عباس حلمي الثاني (حكم مصر من 1892-1914) التقرب من اسطنبول ومواجهة الإنجليز، فظهر في المدينة شارع رئيسي باسم السلطان عبد الحميد، الذي تبنّى فكرة جمال الدين الأفغاني المنادية بـ"الجامعة الإسلامية"، كما ظهرت شوارعٌ حملت أسماء سلاطين عثمانيين آخرين مثل مراد وعثمان وعبد العزيز. ولم يقتصر الأمر على السلاطين فقط، بل ظهرت شوارع تحمل أسماء رموز عثمانية أخرى كشارع أحمد مختار باشا "الغازي المختار"، الذي شغل منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) التركي في 1912، والشهير ببطولته في الحرب التركية الروسية في القوقاز.

أظهرت خرائط المدينة العمرانية في الثلاثينات من القرن ذاته وجود شوارع بأسماء فرعونية مثل رمسيس وممفيس، والتي ربما تعود إلى ارتفاع أسهم الهوية الفرعونية/ القبطية لمصر، خاصة مع توالي الاكتشافات الأثرية في تلك الفترة، وعلى رأسها اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الأسطورية في 1922.

بمرور السنوات، توسعت المدينة باتجاه الغرب، وازداد التواجد المصري تدريجيا في مقابل الكتلة الأوروبية، فظهر حي المناخ كامتداد للحي العربي، وبرزت بورسعيد وبقية مدن القناة كأرض قتال ضد الإنجليز فزحف نحوها فدائيون لمهاجمة المعسكرات الإنجليزية حتى الجلاء في عام 1954.

تأميم "الأسطورة"

تلعب الذكريات المشتركة والأساطير والرموز دورا كبيرا في نمو الإحساس بالقومية والهوية الموحدة بين المجموعات. وبالنسبة لمصر خلال لحظة مثلت تحررًا من الاستعمار وانتصارًا اعتباريًا على ثلاث قوى عالمية؛ صارت بورسعيد أسطورة قومية ينبغي أن تُوثَّق حكايتها وتُحكي لجيل بعد آخر، لتتكون ذكرى مشتركة لدى الجماهير، ويُحفَظ الرمز لديهم ويضيف جزءَا من وعيهم القومي.

استخدمت الدولة "أسماء الشوارع" هذة المرة كآداة لتخليد الأسطورة ونشرها، فأطلق اسم بورسعيد على أطول شوارع العاصمة وعلى شوارع رئيسية في عدة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا: عبد الناصر في قاعة السينما

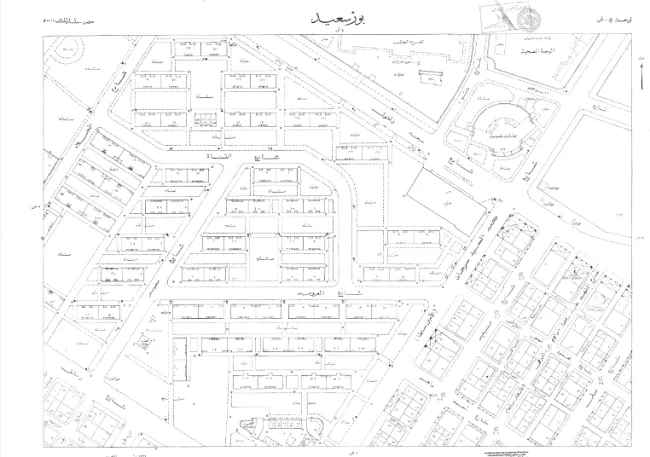

تركت حرب عام 1956 دمارًا واسعًا بالمدينة، كتبت مجلة المصور في عام 1957 في تعليق على المدينة المهدمة "إن تدمير المدينة وقت الحرب هو نعمة حيث نستطيع الآن أن نتعاون لنبنيها". وبالفعل فقد قامت الدولة المصرية ببناء مشروع إسكان عمراني للمرة الأولى في تاريخ المدينة، تمثل في إعادة بنائها لحي المناخ المهدم، ليضحى الحي بتفاصيله العمرانية وتسمياته نموذجا حيًا يؤرخ ليس فقط لهوية الدولة الناصرية في هذه اللحظة؛ بل ويعكس كذلك كيف تكون المنطقة السكنية حينما تبنيها الدولة بروح قومية كتلك.

تم بناء الحي في أشهر قليلة. لتظهر في الصورة مجموعة من العمارات "البلوكات" المتماثلة في اللون وعدد الطوابق والتصاميم الداخلية والخارجية، على غرار مشروعات الإسكان "الاشتراكية" في الاتحاد السوفيتي.

قُسِّمَت البلوكات لمناطق مرقمة من واحد لثمانية، تقطعها شوارع حملت أسماء مثل القومية والعروبة والشعب ومصر والقناة والتأميم ودمشق، وفي منتصف الحي تماما، وإمعانًا في الرمزية الاشتراكية، ميدانا رئيسيا سُمي "ستالينجراد" في استدعاء لمعركة صمود أخرى أمام القوات النازية. وامتد التوسع ليشمل منطقتين متجاورتين أُخريين بالحي نفسه، سُميتا "ناصر" و"الحرية".

سعت الدولة كذلك في هذه اللحظة لتأميم الحي الأوروبي، فاستبدلت الأسماء الأجنبية للشوارع بأخرى تنتمي لحركة يوليو 52 ورموز القومية المصرية كما تراهم الدولة، فتحول شارع فؤاد الأول إلى "الجمهورية"، وشارع كيتشنر صار اسمه شارع 23 يوليو، بينما اختفى اسم دليسبس لصالح سعد زغلول، وصار شارع "أوجيني" أو "أوجينة" كما ينطقه أبناء بورسعيد إلى صفية زغلول. واحتل اسمي أحمد ماهر والنقراشي باشا اللافتات التي حملت قبلاً إسمي السلطانين عبد الحميد وعبد العزيز، وأطلق اسم صلاح سالم على شارع الأرسنال وهكذا.

ويظهر الارتباط المباشر بتوجهات ناصر أيضا في ظهور أسماء رؤساء سوريا والعراق داعمي الوحدة العربية كالقوتلي وعبد السلام عارف على لافتتي شارعين رئيسيين آخرين.

وتأتي هزيمة عام 1967 القاسية فتضرب المدينة مجددا، لتفرغ هذه المرة تماما من سكانها الذين هُجِّرُوا قسريا لباقي محافظات الجمهورية، حتى عام 1976 الذي عادت فيه الروح لعمران المدينة، ويظل حي المناخ مؤرخًا لتلك اللحظة التاريخية الجديدة. فينضم للحي منطقتان سكنيتان حملتا اسم العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ليرمزا للمعركة الخالدة، وبُنيّت منطقة أخرى باسم الكويت بتمويل منها، وشارعا رئيسيا باسم عائلتها الحاكمة "الصباح" ومجموعة من الشوارع الصغيرة بأسماء أغلب الدول العربية بمنطقة أرض العزب الجديدة، تأريخا لمرحلة التضامن العربي مع مصر في ما قبل كامب ديفيد.

الشارع التجاري

وإذا كانت مقاومة المدينة ببسالة لعدوان 1956 قد جعلت منها رمزًا لحركات التحرر ضد الغرب المستعمر عالميا؛ فقد استخدم السادات المدينة الرمز عكسيا، إذ وجدها وسيلة للترويج لسياسته الانفتاحية نحو الغرب عبر تحويلها لمنطقة تجارية حرة، أعادت تقديم الغرب للمصريين في صورة بضائع استهلاكية مستوردة يشترونها عند زيارتهم لبورسعيد.

صاحب المنطقة الحرة تبدُّل في لملامح العمرانية للمدينة كنتيجة للهجرة الداخلية الواسعة التي توافدت على المدينة سعيًا للاستفادة مما تعيشه من انتعاش تجاري، يوفر فرصًا كبيرة للعمل وللتربح السريع أيضا.

ومعها، بدأ التفكير في توسع المدينة غربًا، وردم مساحات واسعة من بحيرة المنزلة. وأقيمت مشروعات سكنية حكومية جديدة تتسم جميعها بنمط واحد: مجموعة من البلوكات بألوان باهتة، مُقسَّمة لوحدات متماثلة المساحة. إلا أن تلك اللحظة مثلت أيضا بداية تراكم رأس المال الخاص في أيدي كبار التجار والمستوردين، فظهرت في المدينة لأول مرة أبراجٌ سكنية خاصة على أنقاض بيوت المدينة التراثية بالحيين الأوروبي والعربي.

تسميات المناطق العمرانية الجديدة أرَّخَت أيضا لتلك "المرحلة التجارية"، حيث خفتت الشعارات القومية وظهرت منطقتان جديدتان باسمي "السلام" و"النصر" بحي الضواحي الجديد بجنوب المدينة.

تحول حي العرب لمنطقة تجارية متكاملة، تكتظ بآلاف المحلات والمخازن، وأطلق سكان المدينة على شارع النقراشي باشا "السلطان عبد العزيز سابقا" اسم "التجاري"، الذي أصبح أشهر وأهم شوارع المدينة في هذه الحقبة.

استخدمت تسميات الشوارع إذن في مراحل تاريخية متباينة، منذ الوقت الذي كانت المدينة خاضعة لسيطرة شركة القناة الأجنبية، وحين أصبحت مصر سلطنة، ثم خلال عهدي ناصر والسادات، ما يبرز قيمةً لتلك التسميات، سعت السلطات المتعاقبة -والمختلفة بالتأكيد- للحصول عليها.

وهكذا تسعى دولة ما بعد "30 يونيو" اليوم لتطبيق المنهج ذاته. فأطلقت المحافظة وقت عدلي منصور أسماء حكام السعودية والكويت والامارات الداعمين لها على ثلاثة ميادين رئيسية، وافتتحت مؤخرا حيًا سكنيًا جديدًا باسم "الإمارات" في جنوب المدينة بالقرب من طريق سريع تحت الانشاء، يقلل المسافة بين بورسعيد والعاصمة ويحمل اسم محور "30 يونيو".

لأولاد البلد رأي آخر

لكن سؤالاً أكثر أهمية يلوح في الأفق؛ إذا كانت قيمة التسميات تكمن في ترددها بانتظام على ألسنة العامة، وفي أحاديثهم اليومية بما تحمله من مدلولات سياسية وثقافية، مما يساهم في نشر سردية محددة تدعمها السلطة في لحظة ما؛ فكيف يستقبل سكان المدينة تلك التسميات و تغيراتها؟ و ما هى ردة فعلهم تجاهها؟

الحقيقة أنه إلى اليوم، ورغم تغير أسماء العديد من الشوارع عدة مرات، بقيت التسميات الأجنبية على الألسنة. فلا يعرف سكان المدينة أين يوجد شارع صفية زغلول، فهو بالنسبة لهم شارع "أوجيني" أو أوجينه بلهجتهم الخاصة، وبه خط ميكروباص داخلي هام. وتسطيع أيضا أن تركب سيارة أجرة وتطلب منها أن تنقلك لميدان "ستالينجراد"، سيتعجَّب السائق فقط من نطقك لها هكذا وليس "سيتلين جراد" كما يعرفها عامة أهل المدينة، ويجهل الكثير منهم -ربما- ماذا تعني.

وفي المقابل يستخدم السكان التسميات الجديدة المرتبطة بنظام يوليو 52. لا يعرف أحد شارع كيتشنر فهو شارع 23 يوليو، أهم شوارع المدينة، وبه مبنى المحافظة والعديد من المؤسسات الرسمية. الجمهورية أيضا شارع رئيسي يتداول عامة أهل المدينة مسماه هذا بدلا من مسماه القديم "فؤاد الأول".

في النهاية اذا بقي الأهالي يحفظون تسميات أجنبية و يرددونها بتلقائية، بل ولا يعرفوا ما هو بديلها الرسمي؛ فلا يمكن أن نجزم إذا كانت الإدارة الحالية للدولة ستنجح باستخدامها الطريقة التي سبقتها إليها حكومات أخرى، في محاولات لتثبيت سردياتها للسلطة والتاريخ. فذاكرة العامة تبدو أكثر انتقائية وتعقيدا بشكل يصعب التنبؤ به.