فلسطين.. التفصيل الثانوي الذي يكشف زيف الخريطة

عدنية شبلي.. ألم الكتابة بصوت الجلاد

قبل سبع سنوات، وقفتُ ذاهلةً أمام شاعرةٍ كنديةٍ وهي تحدثني عن "جرائم" الفلسطينيين بحق الإسرائيليين، صبغ صوتَها الرقيقَ غضبٌ وحدةٌ وهي تروي أنها شاهدت بنفسها، خلال زيارةٍ سابقةٍ للكيان، أطفالًا إسرائيليين يسبحون ويلعبون على شاطئ البحر، محاطين بجنودٍ وأسلحةٍ وأبراج مراقبة؛ تحسبًا لهجوم مسلحين فلسطينيين، متسائلةً باستنكارٍ كيف تستوي طفولةٌ عِيشَت في مثل تلك الظروف.

رددتُ بكلامٍ كثيرٍ حول نفي استحقاقات المغتصب لدى صاحب الأرض، وإجادة الصهاينة للعبة توحش الضحية، والعنصرية الممنهجة، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، وغيرها من مفردات قاموس جرائم الحرب التي تعلمناها من وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الأممية، لكن لم يتضمن كلامي، للأسف، أن الأطفال الفلسطينيين في المقابل يصطفون في طوابير الخبز، محاطين أيضًا بأسلحة المجندين الإسرائيليين "من المسافة صفر"، بفارق أن أطفالنا يرتقون بعدها جوعى لاستئناف طفولتهم في فضاءٍ أرحب.

محاولات لترميم الهوية

أذهلتني السرديةُ المضادةُ، رغم خبرةٍ سابقةٍ في العمل لموقع صحيفةٍ حزبيةٍ، كان ينصب دوري خلاله على إعادة تحرير الأخبار من المواقع الإخبارية الأجنبية، وفق سياسة الحزب والصحيفة، بعد استخدام ألفاظ مثل "الانتحاريين" بـدلًا من "الاستشهاديين"، و"المسلحين" بدلًا من "المجاهدين"، والجيش الإسرائيلي بدل "قوات الاحتلال"، وإسرائيل بدل "الكيان الصهيوني"... إلخ.

لكن أشد ما أذهلني أن الشاعرة التي التقيتها خلال محفلٍ شعريٍ دوليٍ كانت من أصولٍ عربية لبنانية، قضت طفولتها المبكرة في مصر، وتصادف أن عمل زوجها فترة بإحدى الدول العربية، ما جعلنا لا نضطر، طوال رحلةٍ امتدت لعشرة أيام، لاستخدام لغةٍ سوى العربية، بل اكتشفتُ واكتشفتْ أنها كانت لا تزال تحفظ أغاني كاملةً لأم كلثوم وفيروز؛ لأن صوتيهما لم يكنا يغيبان عن مذياع والدتها.

ألهذه الدرجة طُمِست واستُبدلت سرديتُنا حتى عن القريبين، ما بال البعيدين؟!

استبعاد عدنية شبلي من معرض فرانكفورت يؤرَّخ لفصلٍ جديدٍ من التعامل الألماني المحتقن بعقدة ذنبٍ تجاه اليهود

إن كنتُ تعلمت شيئًا في سنواتي الأخيرة فهو التعاطف، توقير الألم، والتأدب إزاء أصحابه؛ لكن التعاطف سهلٌ إذا ما قارنّاه بمحاولة الإدراك والفهم لأبعاد القضية الفلسطينية والأهم للشخصية الفلسطينية التي تتجدد تلقائيًّا منذ أكثر من سبعة عقود في قلب الجحيم، رغم تواطؤ العالم، والطمس الممنهج لكل ما هو فلسطيني، ومحاولة محوه وأسرلته، حتى لا يبقى من كل شيءٍ سوى نتفةٍ أو نثارٍ أو تفصيلٍ ثانويٍ، غير أن هذا التفصيل الثانوي كافٍ، وربما هو كافٍ لأنه ثانويٌ.

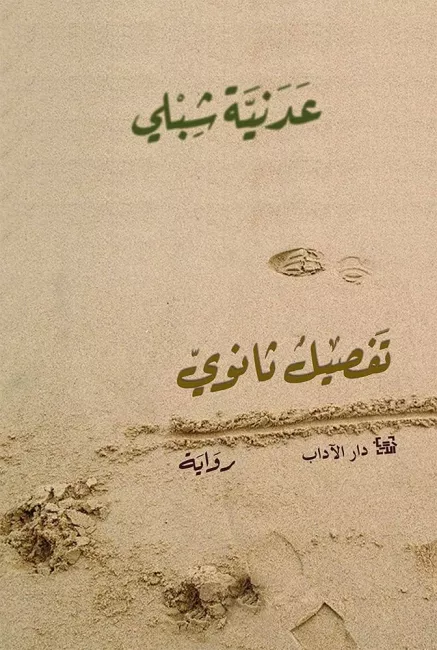

هذا ما تقوله الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في روايتها الأحدث "تفصيل ثانوي"، التي ألغى معرض فرانكفورت الدولي للكتاب حفل تسلمها جائزة الأدب "LiBeraturpreis" التي تمنحها جمعية "LitProm" الألمانية الشهر الماضي؛ تضامنًا من إدارة المعرض مع إسرائيل، في سابقةٍ ناتئة الفجاجة تلخص تاريخ الأداء الغربي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي منذ نكبة 1948.

كانت رواية شبلي الصادرة عن دار الآداب اللبنانية عام 2017، حظيت بإشادات النقاد الغربيين، وترجمت للغاتٍ عدة، ضمنها الإنجليزية التي وصلت نسختها إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية عام 2021، والألمانية التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الأدب الدولية التي تمنحها دار ثقافات العالم ببرلين في العام التالي، قبل إعلان فوزها بجائزة الأدب غير الغربي "libraturpreis"، الصيف الماضي، كونها بحسب لجنة التحكيم "عملًا فنيًّا محكمًا يحكي عن سطوة الحدود، وما تفعله الصراعات الدموية في البشر، ويتيح لنا أن ننظر إلى جراح وندوب قديمة تتوارى خلف السطح".

لكن اندلاع الحرب الأخيرة في غزة جدد الهجوم على الرواية وكاتبتها متهمًا إياهما بمعاداة إسرائيل والسامية، ما أدى إلى اتخاذ قرارٍ بإرجاء حفل تسليم الجائزة لأجلٍ غير مسمى؛ ادعى مدير المعرض أنه تم بعلم وموافقة الكاتبة الفائزة، التي سرعان ما نفت الموافقة على حرمانها مما كان سيعد "فرصةً سانحةً للحديث مع الجمهور بشكلٍ مباشرٍ، وتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الأدب خلال هذه الأوقات القاسية والصعبة من تاريخ الإنسانية".

استبعاد عدنية شبلي وروايتها رسميًا لصالح إسرائيل بناءً على "تغير نشرة الأخبار"، حسب تعبير المتحدثة باسم نادي القلم ببرلين الروائية إيفا ميناسه، سيؤرَّخ له كفصلٍ جديدٍ من التعامل الألماني المحتقن بعقدة ذنبٍ تجاه اليهود وإسرائيل، ورغبة في غسل الأيدي من عار هولوكوست الحرب العالمية الثانية.

أما رواية "تفصيل ثانوي"، المبنية على واقعة حقيقية، فإن أحداثها جرت في ظروفٍ كان التوثيق فيها أصعب بكثير؛ ولولا إشارة عابرة إليها ضمن صحيفةٍ وقصاصة أرشيفٍ إسرائيليةٍ لا مبالية، لما أمكن القبض وإعادة المحاكمة الرمزية لتلك الواقعة/الجريمة، التي تكشف بدورها جذور العقيدة الصهيونية القائمة على مطاردة كل ما هو عربي واقتلاعه والتنكيل به ثم ردمه.

فتنة الروايتين

تنبني الرواية على حدثٍ مركزيٍ هو عثور كتيبة إسرائيلية، ضمن مطاردتها للعرب الفلسطينيين في صحراء النقب بعد عامٍ من النكبة، على فتاةٍ بدويةٍ واعتقالها واغتصابها ثم إطلاق الرصاص عليها ومواراتها الرمال.

جريمة فادحة ضمن الآلاف من جرائم الاحتلال منذ استزراعه في فلسطين قبل ثمانية عقود، لكن مزامنة يوم وقوعها في الثالث عشر من أغسطس/آب عام 1949، ليوم مولد الراوية التالي لذلك التاريخ بـ25 عامًا؛ أي في عام 1974، منح الواقعة ميلادًا جديدًا، والفتاة الضحية صوتًا حرمتها منه السردية الصهيونية.

في "تفصيلٍ ثانوي" تقدم شبلي، التي يصادف ميلادها أيضًا الثالث عشر من أغسطس 1974، روايتين متنافرتين للجريمة، ليس لتناقض المضمون، وإنما الرواة ما بين الجاني مرتكب الجريمة والضحية.

وحدة الحدث والتكثيف البالغ للرواية التي لم تتجاوز 114 صفحة، لم يغيرا من كون العمل عبارة عن روايتين أو سرديتين تامتين لكن من وجهتيْ نظر على النقيض؛ قد يقرأ المرء إحداهما ولا يعلم بوجود الأخرى.

لكن الفتنة في ذلك التباين الذي صنعته شبلي عبر مستويين من اللغة، والرؤية وزاوية النظر، وحضور أو انتفاء الوجدان.

التهميش والعبث الإسرائيلي الممنهج بالعربية عن طريق الطمس والاستبدال هو "إيلام للغة"

واللغة مكون بالغ الأثر والأسر لدى الكاتبة التي تعيش ما بين ألمانيا وفلسطين؛ تتعامل معه بمنطقٍ شديد الحساسية، وتعتني به ليس فقط ضمن كتابتها وإنما أيضًا في اختيارها لمترجمي أعمالها الذين تشترط فيهم الاعتناء بالإيقاع اللغوي واحترام اللغة العربية.

بسبب اللغة، وربما بفضلها تأخر صدور الرواية لأكثر من عشر سنوات، أوضحت في حديثٍ لإذاعة مونت كارلو الدولية أنها استغرقتها في المحو؛ فقد كانت انتهت من كتابة روايتها بجزئيها/ أو سرديتيها خلال عامين سابقين على تلك السنوات العشر أي في عام 2007، قبل أن تستأنف ما يمكن اعتباره حفرًا لغويًا لاكتشاف الكلمات المناسبة لكل سياق سردي على حدة.

بالنسبة لصاحبة "مساس" فإن اللغة كائن حيٌّ؛ حتى إنها تصف التهميش والعبث الإسرائيلي الممنهج باللغة العربية عن طريق الطمس والاستبدال وتعمد الأخطاء اللغوية للأسماء والمفاهيم العربية بـ"إيلام اللغة"، فيما تصف اغترابها عن فلسطين خلال السنوات الأخيرة التي قضتها ما بين لندن وبرلين وعلى هامش فلسطين أحيانًا بـ"المنفى اللغوي".

لقد واكب ذلك المنفى شروع الكاتبة في رواية "تفصيل ثانويٍ" عام 2005، ما جعلها تولي عناية لغويةً فائقة للجزء الأول المروي من مسافةٍ شديدة القرب من المغتصب. مسافة حاولت شبلي طيَّها والحديث بضمير المتكلم لا الراوي العليم، لكنها اكتشفت فداحة ذلك على من هم في موقع الضحية بعد أن تسبب لها ذلك بآلامٍ جسديةٍ، فاضطرت للابتعاد بمقدار "سنتيمترٍ واحد"، دون أن يخِلَّ ذلك بمنطق الشخصية، شخصية الضابط الإسرائيلي قائد الكتيبة، غير المتعاطف، الذي يعتبر وجوده في تلك الصحراء العربية التي جردها من سكانها تضحيةً، يتأسى خلالها بإبادة العرب والبعوض.

أما النصف الثاني من الرواية فلا بد أنه كان الأسهل، حيث تظهر الشخصية النقيض، الباحثة الفلسطينية التي يدفعها الفضول والتعاطف مع الفتاة التي سبق اغتيالها ميلادها هي بربع قرنٍ، لتتبع قصتها وكشف ملابساتها ومنحها صوتًا جردته منها السردية الصهيونية، فلم تمنحها اسمًا ولا أوردت على لسانها أي حوار، إن جاز عدم اعتبار الصراخ والنحيب لغة.

لا أعلم إذا كان الفضول أو حتى التعاطف وصفًا دقيقًا لدافع تلك المرأة لخوض كل ما خاضته في سبيل الضحية، فبالنظر لسمات الشخصية المرتبكة المتلعثمة التي ترعبها فوهات البنادق المصوبة بآليةٍ تجاه كل ما هو فلسطيني، وسعيها الدائب لتفادي الحدود وحتى الحصى والغبار بالاعتصام ببيتها أطول وقتٍ ممكنٍ، يصبح السعي وراء شبح الفتاة الضحية مجازفةً كبيرةً، مع الاضطرار للتنقل بهويةٍ زائفةٍ وفي أماكن محظورة على الفلسطينيين، ولأهداف لن تمررها بالطبع سلطة الاحتلال.

في ظني أن التوحد هو ما يجعل تلك الرحلة الانتحارية مبررةً، شيء ما أقرب إلى مفهوم "كوكبة العائلة" "Family Constellation"، الذي يعني في أبسط تعريفاته تأثر بعض الأشخاص بالصدمات التي عانى منها أسلافهم الأقدم ضمن نفس الأسرة، ولو لم يدرك المتأثرون للحدث الأصلي بسبب الفاصل الزمني.

وإذا كان الرابط الأسري شرطًا لاعتماد ذلك المفهوم، فيبدو أنه تم استبداله خلال الرواية بالرابط الجغرافي والديموجرافي ووحدة المصير، فتغريبة الفلسطيني لا تزال ممتدة، ومنطق قابيل لا يزال سائدًا، بفارق أن آلة القتل وعقيدة الإبادة لن تفلحا في محو أثر الفلسطينيين، سيظل وجودهم العريق دالًا على وجود أرض اسمها فلسطين، مهما زُيفت الخرائط، مثلما يبقى التفصيل الثانوي، الذي يتعامى عنه المدلسون، دليلًا على أصالة اللوحة التشكيلية.