لماذا لم يؤدِ انهيار سعر الصرف لزيادة الصادرات؟

كثيراً ما ينصب التركيز على انخفاض العملة الوطنية باعتباره مصدرًا للتضخم ولمضار أخرى كالتي نشهدها اليوم، ولكن في الوقت نفسه يقول الاقتصاديون إن العملة الضعيفة تحسن من تنافسية أسعار الصادرات وتساعد على خفض الواردات ما يؤدي إلى ضبط العجز في الميزان التجاري.

أليس هذا هو الاتهام الأكثر شيوعًا الذي يوجهه الساسة الأمريكيون للصين -أكبر اقتصاد مصدِّر في العالم؟

فأي وجهة نظر يمكن اعتبارها صحيحة في حالتنا المصرية؟

شهد الجنيه المصري سلسلة من الانخفاضات -التي درج الناس على تسميتها بالتعويم- منذ 2016 في مواجهة العملات الكبرى وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الذي ارتفع في مقابل الجنيه بنحو 428% في أقل من سبع سنوات صعودًا من 7 جنيهات في نهاية 2016 إلى ما يفوق 30 جنيهًا في الربع الأول من 2023.

فكيف انعكس هذا على أداء الصادرات؟

طبقًا للنظرية الاقتصادية المشار إليها في التقديم، كان على الصادرات أن ترتفع بشكل يعكس هذا الانخفاض الهائل في قيمة الجنيه المصري، ينطبق هذا على الصادرات السلعية والخدمية على حد سواء كالسياحة، لأنها ستكون جميعًا أرخص مما كانت للأجانب. وعلى نفس المنوال، كان على الواردات أن تتراجع وتنكمش بما ينعكس إيجابًا على العجز في الميزان التجاري -أي الفارق بين الصادرات والواردات.

لكن يكشف الواقع أن النظرية لا تنطبق على الحالة المصرية دائمًا.

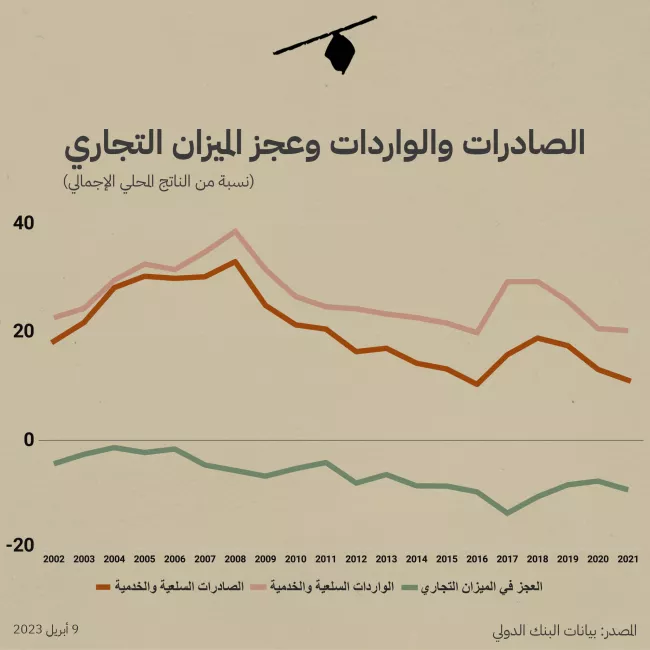

يمثل الرسم البياني التالي، المأخوذ من قاعدة بيانات البنك الدولي، الصادرات والواردات، لا كقيم مطلقة مقومة بالدولار بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وهي المسطرة إن جاز التعبير التي يستخدمها الاقتصاديون لبيان وزن قطاعات التجارة الخارجية في الاقتصاد. ويمكن القول بالعين المجردة إن السنوات العشرين الماضية لم تشهد تغيرًا كبيرًا في أي من هذه المؤشرات، بما في ذلك الفترة التي تلت الانخفاضات الكبرى للجنيه بدءًا من 2017 وحتى اليوم.

كان متوسط نصيب الصادرات السلعية والخدمية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي 18.5% في الفترة بين 2007 و2021 طبقًا لبيانات البنك الدولي، وهي نسبة متدنية خاصة إذا قورنت ببلاد مثل تركيا (25.8%) أو المغرب (32.5%) أو المكسيك (33.75%) ناهيك عن بلدان شرق آسيا مثل ماليزيا (77.8%).

كان من المفترض أن يؤدي انخفاض الجنيه إلى إعادة توجيه الاقتصاد نحو التصدير، خاصة في ظل ما فرضه ضَعف الجنيه من ضغوط على الطلب المحلي، ما كان يجب أن يدفع المنتجين لإيجاد منافذ تصديرية بحثًا عن الطلب الخارجي. لكن أيًا من هذا لم يحدث على نطاق كبير. فلمَ؟

للسعر حدود

هناك إجابة مختصرة وهي أن لسياسة سعر الصرف حدودـ لأنه لا يكفي أن ترسل بالإشارات للمنتجين أو المستهلكين أن ينتقلوا من مكان لآخر بل ينبغي أن يكونوا قادرين على فعل هذا. وهو ما ينقل النقاش تمامًا من حيز سياسة سعر الصرف إلى سياسات التجارة والتصنيع، وبالأخص التصنيع.

تكشف نظرة سريعة على هيكل الصادرات السلعية المصرية في 2022 أن أكثر من نصف الصادرات (53% للدقة) كانت إما صادرات طاقة من بترول وغاز طبيعي ومشتقاتهما، أو منتجات كثيفة الاعتماد على الطاقة مثل البلاستيكيات والأسمدة والحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والزجاج، والتي يمكن اعتبارها صادرات بترولية متنكرة. وواقع الحال فإن أسعار الطاقة لها عناصر ومحددات عالمية على رأسها أسعار الطاقة العالمية، والتي لا تجعل لاختلافات سعر الصرف أثرًا كبيرًا على تنافسية الصادرات من عدمها.

وهو تحديدًا ما ذكره تقرير للبنك الدولي في 2019 عندما تحدث مؤلفوه عن ضيق القاعدة التصديرية المصرية، وتركزها في الغاز الطبيعي، وهو ما لا يجعل الصادرات السلعية تتمتع بالكثير من المرونة في مواجهة انخفاض سعر الصرف، أي بمعنى آخر تظهر القطاعات التصديرية استجابة بمستوى دون المأمول لانخفاض سعر الجنيه.

ولكن ما يضاف إلى هذا أن الصادرات غير البترولية -بحق وليست تلك البترولية المتنكرة- عادة ما تعاني بشدة من انخفاض سعر الصرف لاعتمادها المفرط على المدخلات المستوردة، خاصة السلع الوسيطة والرأسمالية. وهو ما يفسر لنا تراجع الصادرات في الربع الأخير من 2022.

والوجه الآخر من هذه العملة هو عدم مرونة الواردات نفسها، والتي لم تسهم التخفيضات المتكررة للجنيه في تقليصها بشكل حاسم ودائم، بل كان هناك نمط تتراجع فيه الواردات وقتيًا تحت وقع ارتفاع سعر الدولار بما يصاحب هذا من تباطؤ اقتصادي لارتفاع تكلفة المدخلات أو عدم توافرها أصلًا، ثم تعاود الواردات الارتفاع مرة أخرى مع أول بادرة لمواصلة الاقتصاد للنمو.

ما العمل؟

بناء على ما سبق، فإن انخفاض سعر الصرف في ظل وجود كل هذه القيود الهيكلية هو أمر ضار لأنه لا يترجم سوى إلى ارتفاع في التضخم المحلي وتراجع في الدخول الحقيقية ومن ثم مستويات المعيشة.

أما عن القيود الهيكلية التي طالما عاكست النظرية الاقتصادية على أرض الواقع فإنها ليست مُنزلة من السماء ولا مضروبة علينا قضاء وقدرًا بل هي ذاتها نتاج تراث طويل من السياسات والترتيبات المؤسسية التي تحتاج للتغيير حتى نخرج من هذه الدائرة المفرغة.

ويمكن القول إن بلدًا كمصر بحاجة لسياسة تصنيعية تمكن الدولة من التنسيق مع المنتجين، بما في ذلك المصدرين لسلع غير بترولية، كي يتمكنوا من تطوير قدر أكبر من المرونة في مواجهة تقلبات سعر الصرف، وبما يخفف من الاعتماد الكبير على الواردات.

وهو أمر ينبغي أن يحدث على أساس قطاعي، وربما حتى على مستوى صناعات بعينها داخل القطاعات، بحيث يكون الهدف هو تخفيض القيمة المضافة لما يتم استيراده، وزيادتها لما يتم تصديره.

يختلف هذا كثيرًا عن دعم الصادرات الذي تقدمه الحكومة في الوقت الراهن، إذ لا يزال اهتمام الحكومة منصبًّا على تنمية حجم الصادرات الكلي، لا على تنويع هيكل الصادرات القائم.

يأتي ذلك فيما يتجاوز تبني سياسة تصنيعية مجرد دعم القطاعات المصدرة إلى العمل على تنويع هيكل الصادرات القائم، وبالتالي إعداد قطاعات جديدة للتوجه نحو التصدير، أو مساندة قطاعات تقوم بتوفير الصناعات المغذية للصناعات التامة التي نقوم بتصديرها.

هل هذه مهمة سهلة؟ الجواب هو بالنفي، وإن لم تكن مستحيلة، ولكنها ضرورية، وتتطلب تنسيقًا على مستوى السياسات بما يتجاوز مجرد تعليق الآمال على أن يجترح سعر الصرف المعجزات.