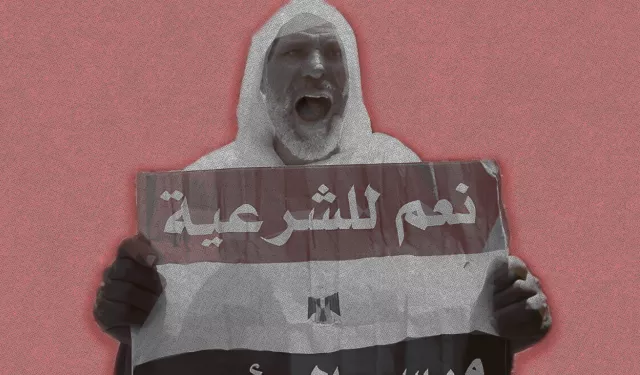

التطور الحلزوني للجماعات السياسية الإسلامية في مصر

لا يمكن أن تكون مواجهة التطرف الديني العنيف ناجحة وناجعة دون أن نقف على تطوره التاريخي، لنعرف ما إذا كان يتقدم في المجال العام أم يتأخر. أو بالأحرى نعرف ما إذا كانت خطط تهذيبه وتشذيبه أو دفعه إلى الاعتدال أو التصدي لعنفه قد صادفت نجاحًا، بعيدًا عن الدعايات والشكايات، أم أنها كانت حرثًا في بحر.

ومن يدرس تاريخ الجماعات والتنظيمات التي توظف الإسلام لحيازة السلطة السياسية وتحصيل الثروة، يجد أن رسمها البياني يتصاعد حلزونيًا، فهي تُضرب إثر مواجهات مع السُلطة، فتتراجع إلى الوراء مرغمة، ثم لا تلبث أن تعود أوسع وأقوى مما كانت عليه، بغض النظر عن المدى الزمني الذي يستغرقه اكتمال هذه الدائرة الناقصة، أو الجهد الذي يبذل لبلوغها.

وقد تكون الضربة قوية فتسقط هذه الجماعات متراجعة بعيدًا، لتصير دائرة صغيرة مُحاصَرة، وأحيانًا تكون الضربة ضعيفة فتتراجع خطوات قليلة، فإذا واتتها ظروف مساعدة تكون رحلة الصعود سريعة، وإن عاندتها فقد تستغرق هذه الرحلة زمنًا طويلًا، إذ تجد نفسها أحيانًا مضطرة إلى البدء من الصفر.

في رحلة صعودها تستفيد هذه الجماعات من تجارب الماضي، ليس في تغيير الخطاب وإصلاحه، ولا في تعديل الممارسة بحيث تصبح أكثر ألفة مع المجتمع وتآلفًا مع كل القيم الإيجابية فيه، وإنما في صناعة الحيل والتدابير الخفية التي تصم تعاملها مع السلطة، وأساليب التواصل مع محيطها الاجتماعي، بغية خداعه، وجذبه إلى فضاء تلك الجماعات، التي لا ولاء لها إلا لنفسها، ولأفكارها التي تنطوي على تصورات وقيم سلبية تشد إلى الخلف.

ولا يعود هذا "التطور الحلزوني" إلى الذكاء التنظيمي لهذه الجماعات، إنّما هناك عوامل عدة تغذّيه وتزكّيه وتقوّيه، بعد أن تصنع وجوده، وهي هنا أشبه بمن يصب زيتًا على النار كلما خفتت. وفي وضعها هذا باتت تلك الجماعات وكأنها العنقاء التي تبعث دومًا عفية من تحت الرماد.

فحين تفرغ الساحة من المنافسين المنظَّمين يسارع أتباع الإسلام السياسي لطرح أنفسهم بوصفهم البديل

هناك حالات عدة لتطور الجماعات والتنظيمات الإسلامية المسيسة على هذه الشاكلة، سأختار منها "الحالة المصرية"، لأنها الأقدم والأكثر تأثيرًا في غيرها:

1 ـ حاجة السلطة السياسية: كلما ضعفت تلك الجماعات بعد تلقي ضربة قوية من سلطة حاكمة في مصر، تأتي سلطة أخرى لتقويها حين تستعين بها، لاستخدامها في ضرب التيارات المدنية، يسارية وليبرالية، ولتوظيفها فزاعة في وجه كل من يطالب بتداول السلطة، وتوسيع المجال العام، والتعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

تقول السلطة لكل هؤلاء: إن البديل لي هو الجماعات الدينية المتطرفة، وليس أمامكم سوى الوثوق بي، فأنا الوحيدة القادرة على التصدي لها.

2 ـ فراغ الساحة الاجتماعية: حين تفرغ الساحة من المنافسين المنظَّمين يسارع أتباع الإسلام السياسي لطرح أنفسهم بوصفهم البديل. بل ويزيدون على ذلك بقولهم إنهم يمثلون "الحل" الذي عليهم الالتفاف حوله، والعمل على نصرته، بكل قدرتهم.

3 ـ الضعف المزمن للتيار المدني: وتستغل الجماعات الدينية السياسية هذا الوضع للحفاظ على وجودها وقوتها، وهو ضَعف تقف خلفه عوامل ذاتية ترتبط بتشتت المدنيين وهشاشة علاقتهم بقاع المجتمع وتراجع إمكاناتهم المادية. أو بسبب عوامل من خارج هذا التيار، مثل الهجوم الضاري الذي يتعرض له خطابه، أو استهدافه المستمر، والذي يحرمه من تكوين حزب قوي.

4 ـ غياب المشروع الوطني الجامع: فمثل هذا المشروع يكون قادرًا على جذب انتباه الناس، وربطهم به، بما يُضعف قدرة الإسلام السياسي على التعبئة والحشد. وفي الحالة المصرية أيام كان هذا المشروع منصبًا على الاستقلال الوطني والدستور الذي تبناه حزب الوفد، ما قطع الطريق أمام تمدد جماعة الإخوان.

وتكرر الأمر نفسه في اتجاه آخر، حين كان هناك مشروع وطني تبناه جمال عبد الناصر، أخذ بعقول الأغلبية الكاسحة من الجماهير، ولم تنجح الدعاية المضادة من جماعة الإخوان في إكسابها أي تعاطف وقتها.

وكل هذه السدود التي حالت دون تمدد الإخوان في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين بعد أن تلقوا ضربتين قويتين من السلطة الحاكمة في 1954 و1965، سرعان ما انهارت مع المشروع الوطني، الذي لم يكن يملكه نظاما السادات ومبارك، لنجد الإخوان يصلون إلى سدة الحكم عقب ثورة يناير، قبل الثورة ضدهم وإسقاطهم من جديد، لتبدأ حلقة جديدة في اتجاه التطور الحلزوني.

5 ـ تديين المجال العام: فالجماعات الدينية صاحبة المشروع السياسي تستغل التدين المنساب في المجال العام لجذبه نحو مشروعها الذي يروم حيازة السلطة. وكثير من الرؤى والمقولات التي تطلق على المنابر وفي أروقة المعاهد الدينية والجمعيات القائمة على "الدعوة" تتماهى مع جوانب من مشروع الإسلام السياسي، بالتالي تحرث الأرض أمامه وهو يلملم جراحه ويسعى إلى العودة.

لا بد من تبني استراتيجية متكاملة للمواجهة، لا تقف عند الجانب الأمني

6 ـ استغلال أخطاء المواجهة: وأقصد في هذا المقام أخطاء التعامل مع الجماعات الدينية السياسية، وتغليب الحل الأمني، الذي تراه السلطة الأنجع وتقلل من قيمة الحلول الأخرى التي يؤمن أصحابها بأن مواجهة هذه الجماعات يجب بناؤه على أن المعركة فكرية.

وهنا يبدأ دور التعليم والتثقيف والإصلاح الديني والإعلام في المواجهة، ثم هي معركة سياسية تتطلب وجود حياة سياسية طبيعية تصنع بمرور الوقت البدائل المدنية، لكن إغلاق المجال السياسي، يعطي فرصة للجماعات الدينية السياسية كي تنمو.

7 ـ الدور الخارجي: ويتعلق بمدد القوة المتواصلة التي يضخها الخارج في أوصال هذه الجماعات، كي يوظفها لخدمة مصالحه. فمن المنشأ قامت هذه الجماعات على أكف الخارج، ولعب الاحتلال الإنجليزي دورًا أساسيًا في إنشاء الإخوان المسلمين في مصر، والجماعة الإسلامية في الهند، لإجهاض الحركة الوطنية المدنية التي كانت تطالب بالاستقلال.

لكل هذه العوامل نجد أن الجماعات الدينية السياسية، وفي مطلعها جماعة الإخوان، امتلكت دومًا القدرة على "التطور الحلزوني" عبر التاريخ الحديث والمعاصر، بينما يعتقد الغافلون من أهل الحكم مع كل ضربة يوجهونها إليها أنها انتهت إلى الأبد، مع أنهم لم يفعلوا ما يؤدي، على الأقل، إلى تعويقها تمامًا، وهذا يؤدي إلى استعادتها لعمقها الاجتماعي مجددًا.

لكن هذا التطور التاريخي لتلك الجماعات ليس قدرًا، فقد تظهر عوامل ومسببات أخرى تحول دون جريانه على النحو الذي تحقق في الخط البياني السابق الإشارة إليه. فبعض الأنظمة السياسية قد تنتبه إلى هذا المجرى، فتأخذ من الإجراءات ما يحول دون تحققه.

وكي يقف هذا الخط البياني عند النقطة المتوازنة، ثم يأخذ طريقه إلى التراجع التدريجي، لا بد من تبني استراتيجية متكاملة للمواجهة، لا تقف عند الجانب الأمني الذي يجب أن يقتصر على مواجهة من يخرق القانون.

بعد هذا تفتح أي دولة تواجه خطر التطرف والإرهاب طريقًا إلى الأسباب والدوافع والطرق الأخرى، التي قادت إلى تنامي نفوذ هذه الجماعات والتنظيمات. كما تنفتح نافذة واسعة لمعرفة الأسباب التي قادت إلى ضَعف حركة التجديد داخل التيار الديني المسيَّس، في ظل هجران أفكار التجديد، سواء جاءت من قلب التراث العربي- الإسلامي، متمثلة في التصورات الفقهية المنفتحة والمعتدلة والتصوف والأدب والفنون والفلسفة والبلاغة، أو ما جاء من الغرب والذي لم تفارق نظرة الجماعات الدينية إليه مرحلة "الحروب الصليبية"، ثم الإرث الاستعماري الحديث.

وما زاد الطين بلة هو ضعف نفوذ مجددي الرؤية السياسية الإسلامية، ففضلًا عن ضعف جماهيرتهم، مقارنة بأصحاب الرؤى المتشددة، فإن أغلب ما ترك المجددون وما لا يزال ينتجه أغلبهم يفتقد إلى العمق والشمول، ولا يعدو كونه محاولات تلفيقية ترمي إلى التوفيق بين الخصوصية المجتمعية الإسلامية والمنتج الحضاري الغربي.

إضافة لذلك فأكثر من يتصدون لتجديد الرؤية الإسلامية ليسوا أهلًا لهذا، فإما أنهم مطالعون لما جاد به التراث الإسلامي دون الإلمام بمجريات الواقع المعيش. وإما العكس، أي واعون بالوقائع والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الراهنة دون إلمام كاف بأصول الإسلام وجذوره.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.