المثقفون العرب ودماء سلمان رشدي

في السابع من يناير/كانون الثاني 2015، اقتحم مسلحان مقر مجلة الكاريكاتير شارلي إبدو في باريس، وارتكبا مذبحة راح ضحيتها 12 شخصًا من العاملين بها، كتنفيذ لعقاب "إلهي" بسبب رسومات نشرتها المجلة، وُصفت بالمسيئة للرسول والإسلام.

انطلقت في اليوم نفسه حملة التضامن الأوروبية والعالمية مع المجلة، تحت شعار "Je Suis Charlie / أنا شارلي"، ليتماثل الشخص المتضامن ويتوحد تمامًا مع المجلة. بعدها بشهور استضاف برنامج تلفزيوني إسباني عمدة مدريد القاضية السابقة مانويلا كارمينا، للحوار حول مسائل متنوعة، وفي منتصف اللقاء تطرق الحديث إلى الواقعة، فتحدثت كارمينا بوضوح عن أن المجتمعات الحرة لا يمكن أن تسمح بأي نوع من العقاب أو التهديد لمن يعبرون عن رأيهم وأفكارهم بطرق سلمية، بالذات إن كانت فنية، حتى ولو لم نتفق مع محتواها.

تشجعت المحاورة قائلة "باعتبارك من هؤلاء المنتسبين لأنا شارلي.....". فقاطعتها القاضية قائلة "لا، أنا لست شارلي، ولم أستخدم هذا الشعار في حملة التضامن لأنني لا يمكن أن أستهزئ بمعتقدات الآخرين، وأرفض هذا السلوك. لكنني أرفض بدرجة أكبر أي تهديد للحق في التعبير عن الرأي".

كانت الرسومات الموصوفة بالمسيئة انتشرت فعلًا، ورأتها الأغلبية، ومن ضمنهم العمدة/ القاضية، فاختارت أن توضح رفضها لهذه الرسومات حين اضطرت لذلك دون أن تبادر بالتقييم من تلقاء نفسها، فالأهم في هذه اللحظة كان رفض الاغتيال والعنف.

بين الالتباس والوضوح

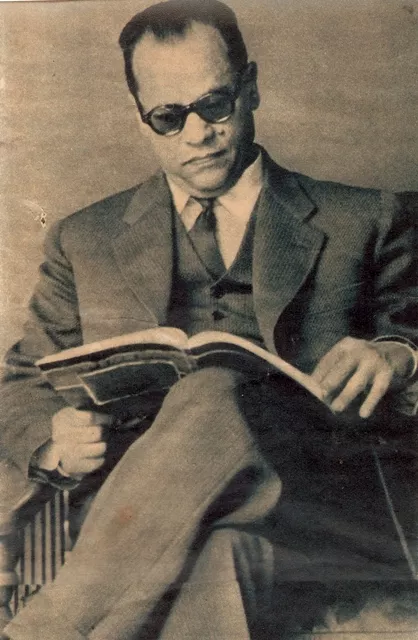

لم يتوقع أحد أن يعاد فتح ملف فتوى إهدار دم سلمان رشدي بعد 33 سنة من إصدارها. لكنَّ المجرم الشاب أعاد فتح الملف بطعن الكاتب، فدفع بعض الأوساط الثقافية العربية، دون أن يدري، لفتح ملف لحظة إهدار الدم، وتعامل المثقفين العرب معها، ومن ضمنهم الروائي الأبرز والأكثر شهرة والحائز قبل إصدارها بشهور على جائزة نوبل؛ نجيب محفوظ.

يبدو أن عددًا ضخمًا من الصحفيين اتصل بمحفوظ لمعرفة موقفه من فتوى الخميني، بالطبع، وكما هو معتاد، لم يلتزم الكثيرون منهم الدقة في نشر كلامه. فأصدر بيانًا نُشر في الأهرام، لإعلان موقف وحيد من جانبه تجاه مسألة إهدار دم سلمان رشدي.

جاء بيان صاحب نوبل ملتبسًا، يتضمن الموقف وعكسه، ومعبرًا عن طريقة ما في التملص من الوضوح الكامل. وبحكم شهرة نجيب محفوظ وأهميته، بدا البيان وكأنه الموقف الأبرز من جبهة الثقافة المصرية تجاه حادثة إهدار الدم والحكم على كاتب بالإعدام.

يؤكد محفوظ في البداية موقفه الثابت في رفض الفتوى، وهو الموقف الوحيد الذي لا يتغير خلال بيانه. لكنه، ورغم دفاعه عن حرية التعبير، وأن الفكر يواجه بالفكر، فإنه يميل في نهاية البيان لمواجهة الرواية والكاتب بإجراءات قمعية؛ بالمصادرة، أو المنع، أو الإجراءات القانونية والسياسية، وأخيرًا مقاطعة دور النشر التي تنشرها.

يشير نجيب محفوظ في بداية البيان إلى أنه لم يقرأ رواية آيات شيطانية، بالتالي لا يمكنه إبداء رأي فيها. لكنه في نهايته يلجأ إلى قراءات "آخرين" للرواية، دون تسميتهم، ودون أن نعرف مدى مصداقيتهم، فيتبناها، ويحكم على الرواية، بناءً عليها، أنها تبدو أقل من مستوى النقاش، وتتضمن سبابًا وإساءةً غير مسبوقة، فيما يظهر من صياغته لبيانه وكأن كتابتها ونشرها جريمة في حد ذاتها.

على الجانب الآخر لمحفوظ وموقفه الحائر تجاه الأزمة، أصدر عدد من الكتاب والفنانين العرب، السوريين والمقيمين في سوريا، بيانًا لا يتضمن أي لبس لدعم رشدي وحقه في الحرية، حرية أن يكتب ما يريد. كان أول الموقعين الكاتب عبد الرحمن منيف، إضافة إلى أسماء بارزة تجاوره، مثل سعد الله ونوس، وصادق جلال العظم، وفيصل دراج، وغالب هلسا، ومحمد ملص، والطيب تزيني، وغيرهم، فيما عُرف ببيان دمشق.

رفض الموقعون منذ بداية البيان، وبعد الاحتفاء بروايات سابقة لسلمان رشدي، التعليق على آيات شيطانية، أو مناقشتها، أو الدفاع عنها. ليس بمنطق القاضية الإسبانية التي ترفض مضمون الرسومات وتراها استهزاءً بمعتقدات الآخرين، فتحاول تجنب الدخول في التقييم، بل رفضًا لفكرة أن يُقيَّم العمل الفني، وبناءً على هذا التقييم نتخذ موقفًا للدفاع عنه وعن صاحبه، أو ندينهما.

يردُ في البيان صراحة أن الموقعين يدافعون "عن الكاتب وحقه في الحياة والكتابة معًا، ونحن في ذلك إنما ندافع عن ضرورة حيوية لا يتحقق الوجود الإنساني إلا بها، ونعني الحرية". ويواصل البيان هجومه على القوى الظلامية، ومن يتصورون أنفسهم فقهاء، ومن يُوصفون بـ"مشائخ السلطات الجائرة"، وتصورات كل هؤلاء أن لهم الحق في الحكم على الآخرين. يتحدث البيان عن زيفهم، وعن تدميرهم "للعقل والثقافة والانسان".

المثقف والموظف وما بينهما

لمحفوظ مواقف سابقة يمكن اعتبارها خلافية، يشير هو نفسه لأحدها في بيانه، ذلك المتعلق بروايته أولاد حارتنا. فمن ناحية يؤكد أن ليس فيها ما يمس الأديان والرسل، ومن ناحية أخرى يؤيد موقف الأزهر في رفض طباعتها بما أنه ما زال على موقفه في رفضها.

لكن مواقفَ محفوظ الملتبسة تمتد لما هو أبعد؛ حين منع خلال رئاسته لجهاز الرقابة تحويل رواية له إلى السينما، لمجرد أن الرقيب السابق رفضها. أو حين تنصل من بيان المثقفين المصريين للتضامن مع الانتفاضة الطلابية ومطالبها عامي 1972- 1973، بعد أن وقعه وغضب السادات، فنشر ما سمي بالوصايا العشر، التي دفعت الشاعر أمل دنقل لمهاجمته بعنف، متهمًا إيّاه بالدفاع عن مصالحه الشخصية وامتيازاته والأموال الكثيرة التي يكسبها، واصفًا الوصايا العشر بأنّها بدت كتعليمات من إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ويعلن "أنني ومنذ كتابة نجيب محفوظ لوصاياه العشر أرفض أن أجالسه وأرفض حتى أن أحييه، فهو في نظري لا يستحق حتى الرثاء". وذلك في حوار نشر في مجلة الفجر الجديد، الصادرة في ليبيا بتاريخ 3 مايو/ أيار 1974، والمُضمَّن في كتاب أحاديث أمل دنقل، الذي أعده وأصدره شقيقه أنس.

لا يمكن تفسير الاختلاف في الموقف والوضوح والصرامة بين الموقعين على بيان دمشق من جهة، وبيان نجيب محفوظ فيما يخص فتوى إهدار دم رشدي من جهة أخرى، بمجرد السمات الشخصية ودرجة الشجاعة. بل إننا سنجد على الأغلب التفسيرات الأشمل حين يُفتح بجدية وعلى نحو كامل ملف علاقة قطاع واسع من المثقفين بالسلطة السياسية، ودرجة تحكم هذه السلطة في توجهاتهم وإبداعهم ومواقفهم بعد 1952.

وحين يُفتح أيضًا ملف تطوير مبارك لهذه العلاقة، وظهور تعبير "حظيرة المثقفين"، بالذات فيما يخص جانب الصراع مع القوى الدينية في الثمانينيات والتسعينيات، وما هو مسموح وما هو غير مسموح، ودرجة الاستقلالية التي منعها النظام عن المثقفين، أو لم يستطع المثقفون انتزاعها، للتحرك والمواجهة خلال عدد من المعارك المهمة، من ضمنها فتوى إهدار دم سلمان، ومن ضمنها أيضًا تفجير مقهى وادي النيل وإعادة افتتاحه مطلع التسعينيات باحتفالية مثقفين وفنانين تحت مظلة الدولة، ومعارك فيلم المهاجر ليوسف شاهين، وتكفير دكتور نصر حامد أبو زيد ودعوى تفريقه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس، ومنفاهما اللاحق، وصولًا للحظة محاولة اغتيال نجيب محفوظ نفسه، بالطريقة ذاتها التي تعرض لها مؤخرًا سلمان رشدي، بطعنة في الرقبة، وبعدها أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر، حين أعادت سلسلة آفاق الكتابة نشرها عام 1999، وغيرها.

فلم تسمح السلطة للمثقفين خلال كل تلك الأزمات سوى بالاصطفاف خلفها في معركتها مع القوى الإسلامية المسلحة، باعتبارها المعركة الرئيسية، بل الوحيدة، وأن يصطفوا وراء الحل الأمني، بالأسلوب الذي تختاره، بينما تسمح بملاحقتهم من قبل القوى الدينية، أو الإرهابية، أو بعض مشايخ الأزهر.

نظرة إلى مواقف إشكالية

مؤخرًا، حظى الخلاف في تقييم أغلفة نجيب محفوظ في طبعاتها الجديدة بأهمية كبيرة، شغلت لأيام طويلة الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، لكن بعض مواقف محفوظ الإشكالية، ومن ضمنها موقفه من إهدار دم كاتب والحكم عليه بالإعدام، لم تحظ بالاهتمام نفسه، رغم أنها أكثر أهمية من تقييم المتلقين لجودة الأغلفة ودرجة صلتها بمضمون الروايات.

فهو الملف المرتبط بشكل وثيق بتاريخنا الثقافي، ملف تناوله نجيب محفوظ نفسه في قصة فيلم الاختيار (يوسف شاهين 1970)، التي كتبها؛ علاقة المثقفين بالسلطة السياسية، وحالة الفصام، أو الانقسام، بين أن تكون مبدعًا حرًا، أو أن تكون موظفًا لدى السلطة. أو بوضوح أكبر كما تبدت في أزمة رشدي 1989، والأزمات السابقة واللاحقة عليها؛ درجة دفاع المثقف عن الحرية، والمدى الذي يراه لهذه الحرية، في مواجهة السلطتين السياسية والدينية.

فتح هذا الملف، ونزع القدسية عن محفوظ ودوره كموظف في الدولة، دون نفي كل الحب والتقدير له كروائي وفاعل ثقافي، هو شرط لنسج تاريخ ثقافي جديد لا يتضمن الحجر على المبدعين أو تهديدهم أو عقابهم بسبب أفكارهم.