دروس التجربة الألمانية: على الرجل أن يتخلى عن "شرقيته"

قرار أن تكتب عن تجربة شخصية ليس سهلًا، ها أنا أجلس أمام شاشة حاسوبي منذ ساعات دون كلمة واحدة، فقط ذكريات تتهاوى إلى ذهني، من هنا وهناك. حين كنت في القاهرة لم أعتبر نفسي أو يعتبرني من حولي "شرقيًا" تمامًا، وحين قدمت إلى ألمانيا قبل ثلاثة أعوام، للدراسة، اكتشفت كيف أن ذكورية الشرق تتسرسب مباشرة أسفل جلدك، وأن الانسلاخ منها يتطلب الكثير من التجارب والمحاولات والمراجعات.

الوقت يمر، وذهني لا يسعفني، وإذ بهاتفي يرن، صديقة مصرية وصلت قبل بضعة شهور إلى العاصمة برلين، تتصل لتخبرني عن موقف تعرضت له وتريد معرفة رأيي بخصوصه. شابان صعدا إلى الحافلة التي تستقلها، وجلسا بالمقاعد المجاورة لها، دقائق قليلة وبدأ أحدهما بالتحدث مع الآخر باللغة العربية عن حياته الجنسية، حديث استمر لقرابة عشرين دقيقة، لم يترك الشاب شيئًا لخيال مستمعه، واصفًا أدق التفاصيل.

حاولت صديقتي التظاهر بأنها لا تفهم اللغة العربية، لكنها حيلة ليست نافذة، فتمييز العرب هنا ليس صعبًا، خصوصًا السيدات اللاتي يحملن الملامح الشرقية كصديقتي، وصوت الشاب العالي كان كالمثقاب يشج أذنيها.

عربيات لا يفلتن من التحرش

"هل هذا أمر طبيعي حدوثه في ألمانيا؟" كان هذا سؤال صديقتي، ليصدمها ردي أنها ليست الفتاة العربية الأولى التي تخبرني عن تعرضها لموقف كهذا. بعض الشباب العربي ابتكروا هذا الأسلوب للتحرش بالعربيات، ظنًا منهم أنه سيمكنهم من الإفلات بفعلتهم من مطرقة القانون، وانهيت مكالمتي معهابنصحها بالاتصال بالشرطة إذا تكرر الأمر، والاعتذار لها عن حدوث موقف كهذا، اعتذار نابع من شعور بالخجل، وأنا أعلم جيدًا أنها لن تكن المرة الأخيرة التي أقدم فيها اعتذارًا عما يقوم به آخرون هنا.

والتباهي الجنسي بالعربية أو تصيد عربيات لمعاكستهن، حيلة من بعض الشباب للهروب من القانون الألماني فيما يتعلق بالتحرش، إذ وضع القانون تعريفًا واضحًا يشمل الملاحظات ذات المحتوى الجنسي، والإشارات غير المرغوبة، والتي تشكل إهانة لكرامة الشخص الموجهة له. وبما أن الكثير من العربيات في ألمانيا لا يجدن الألمانية تمامًا، فلا يسلكن محاولات إثبات أن ما سمعنه بلغة مختلفة يقع تحت طائلة القانون الألماني.

سنوات مرت منذ قدومي لألمانيا لاستكمال دراستي في الصحافة عام 2019، سمعت فيها الكثير من الحكايات، وشاهدت بنفسي بعض الوقائع، وعقلي لا يستطيع تخطي الأمر، او استيعاب لماذا التفنن في تلك المحاولات البائسة لمضايقة العربيات، ربما محاولة لاستحضار المجتمع الشرقي هنا، خصوصًا بعدما نصطدم نحن الرجال بالحقيقة، بتقديرنا المبالغ عن الذات وانتفاخنا على أنفسنا، على نحو مغاير تمامًا للواقع.

الصدمة الأولى: الألمانيات لا يفضلن الرجل العربي

مع طول إقامتي في هذا البلد الأوروبي، أدركت بعض الحقائق عنا نحن الرجال القادمون من الشرق، أولها أن الفتيات الأوروبيات لن يقاتلن بعضهن البعض لنيل إعجابنا. ويالها من صدمة، لكل من شاهد أفلام عادل إمام وأحمد زكي، ولا يفهم الفارق بين الأعمال السينمائية والواقع.

في الواقع، تحرص بعض الفتيات على إيصال رسالة واضحة بأنهن غير مهتمات علي الإطلاق الدخول في أي علاقة مع رجل عربي سواء رومانسية أو صداقة، هذه الصدمة تهز كيان بعض الرجال، خاصة هؤلاء القادمين من مناطق جغرافية وطبقات اجتماعية تكون المرأة فيها لا حول لها ولا قوة.

بعد فترة من انتقالي لألمانيا، اقترحت علي صديقة كندية استخدام أحد تطبيقات المواعدة الإلكترونية، تحمست للفكرة وقمنا بتحميل التطبيق على هاتفي، واختارت هي الصور التي يجب وضعها في الحساب الشخصي الذي يتضمن جنسيتي بالتأكيد، وبعد إكمال الخطوات، انتظرت كصياد يرمي صنارته في البحيرة لأول مرة متسائلًا "من ستعجب بي وتراسلني؟" والمفاجأة كانت "لا شيء"، لا شيء على الإطلاق.

أرشيف المحادثات الخاص بي على التطبيق كان كالصحراء، استغرقني الأمر قرابة خمسة أشهر حتى تصلني رسالة من فتاة تعتقد العمل كصحفي أمرًا شيقًا ومهنة ممتعة، ثم انقطع التواصل بعد رسالة واحدة منها. ولعلي هنا أذكر تقريرًا مصورًا بثته إحدى المؤسسات الإعلامية الألمانية يطرح فيه صحفي على فتيات في الشارع هذا السؤال "ما الجنسيات التي لا تفضلن مواعدتهم؟"، ورغم إشكالية طرح سؤال كهذا بما يحمله من عنصرية، لكن النتيجة جاءت بذُكر العرب والأتراك على لسان أكثر من فتاة.

فتح الباب لزميلة "اتهام"

لم أكد استوعب الحقيقة الأولى، كذب مقولة "الرجل المصري الساحر"، حتى صُدمت بحقيقة ثانية، كادت أن تصل بي تلك المرة إلى مكتب التحقيقات في الجامعة، لا لشيء سوى أنني "رجل" بمفهومنا في مصر، والشرق.

في مصر، كونك ذكر أو رجل، فإن هذا يفرض عليك تصرفات بعينها، بداية من أكثرها تعقيدًا في تحمل عبء كل شيء، وأن تكون صلبًا، جامدًا كحجر، حتى أبسط الأشياء، كأن تدفع عن السيدات، وتفتح لهن الباب، وهكذا، وتلك التصرفات على بساطتها، رأتها زميلاتي الألمانيات في الصف إهانة لهن.

اعتبرت مجموعة من زميلاتي قيامي بفتح الأبواب لهن وعرضي دفع ثمن المأكولات والمشروبات في مطعم الجامعة، تصرفات نابعة من ظني أنهن ضعيفات لا يستطعن فتح الأبواب بأنفسهن، وأنهن غير قادرات على الإنفاق على أنفسهن، وبحاجة لرجل يدفع ثمن ما يشترن.

هذه الواقعة دفعتني لتفكير في مثل هذه الاختلافات الثقافية والاجتماعية، فأنا كشاب عربي في محل ريبة وشك، متهم وعلي عبء إثبات براءتي، ومع الوقت واطلاعي بشكل شخصي علي سلوكيات بعض شباب العرب في ألمانيا، تفهمت أكثر وجود مثل هذه الحفزية ضدنا، هنا نحن أصحاب سمعة سيئة، بذل البعض قصارى جهده لنيلها، أو ربما كان وجودها نتاج للبيئة التي نشأوا فيها، والطريقة التي قوبلوا بها في البيئة الجديدة.

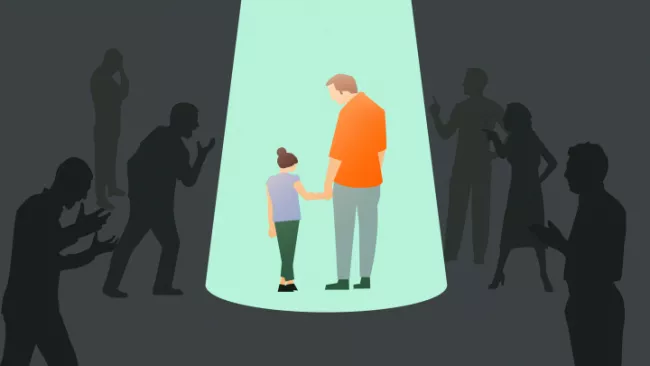

الانسلاخ من ذكورية الشرق

نحن الرجال العرب منعمين في مجتمعاتنا بكثير من الميزات، هذه حقيقة أخرى أعلمها وكنت لا اعترض على ما يقدمه لي المجتمع من ميزات على عكس حال النساء، لكن شاء القدر أن أتذوق مرارة القواعد التي يفرضها المجتمع الشرقي على الرجال والنساء، فبت أمام مراجعة لا فرار منها.

في مساء يوم أحد، بعد شهور من وصولي ألمانيا، تلقيت رسالة من أخي الأكبر يخبرني فيها أن والداي تعرضا لحادث سيارة، ولم ينج والدي منها، سافرت على الفور لمدينة فرانكفورت لوجود أكبر مطار دولي في ألمانيا هناك، لكني وصلت في ساعة متأخرة، ولم يكن هناك أي رحلات طيران، كان علي الانتظار لليوم التالي.

لم استطع حضور مراسم دفن والدي، ثم جاء وقت الترتيب لمراسم الجنازة، أخبرت أخواتي أن والدي قال لي ذات مرة، أنه لا يريد مراسم عزاء، وذكرت لهم كلماته التي أحفظها حتي يومنا هذا "لو قضاء الله وقع، ادفنوني وخدوا العزاء في المقابر وروحوا"، وكان الرد "أنت عاوز الناس تأكل وشنا، أزاي منعملش جنازة؟".

ثلاثة أيام كانت مدة تلقي العزاء، لا أتذكر من جاء لتقديم التعازي أو كيف مرت هذه الأيام، في ذهني حقيقة طاغية أننا نفعل عكس ما أراد أبي، مؤلمة كلسعة مئة نحلة في ذات الوقت، وفي لحظة خلال العزاء ذرفتْ عيني دمعة، رأني أحد أقاربي، وظن أني على وشك البدء في وصلة من البكاء، فجاء واصطحبني بعيدًا، وبدأ يخبرني كيف أن والدي تركنا رجالًا أشداءً، وواجبي أن أظهر للجميع صلابتي وشدتي هذه، وزاد فـ"البكاء ترك للنساء".

ولكم وددت أن أكون امرأة في هذه اللحظة، حتى أصرخ بأعلى صوتي ولا أترك دمعة في عيني. اقيم العزاء في القرية التي تنتمي إليها عائلة والدي، وبعد مرور الأيام الثلاثة، أخبرني أحد أخواتي أنهم سيقومون بالسفر للقاهرة لمدة ثلاثة أيام لتلقي التعازي من معارف والدي في القاهرة بحجة أن الوالد كان شخص محبوب وذو معارفه كثيرة، وأن واجب علينا إقامة مراسم عزاء تليق بمكانته الاجتماعية.

اقرأ أيضًا| "بيت العز" الحقيقي: كيف أكون أبًا مثل "وليد" في مجتمع من الزومبي؟

وقد كان، سافر أخوتي بدوني للقاهرة وأقاموا مراسم العزاء للمرة الثانية. لم يأكل أحد وجوهنا، ولم يقل أحد إن والدي ترك أبناءً ضعفاءً، فنحن قد قمنا بكل ما يتوقعه المجتمع منا على أكمل وجه، ثم مرت الأيام وعدت لألمانيا وفي ذهني فكرة واحدة، لن أكون عربيًا، لن أكون عضوًا منتميًا لهذا المجتمع، ولا أريد أي شيء يربطني بمجتمع لا يقبل بكاء الرجل وضعفه، ويلحق العار والخزي بمن يقوم به، لو كنت استطيع لخرجت من جسمي واخترت جسدًا آخر بعيد كل البعد عن الملامح العربية.

خلال ثورتي وغضبي، قمت بمقاطعة كل ما هو عربي، لكني شعرت بالتيه بعد بضعة شهور، أفهم حقيقة أني كنت لسنوات طويلة منتمٍ لمجتمع شرقي، سنوات لا يمكن محو آثارها، وإنكار هذه الحقيقة لن يحسن من الأمر شيئًا. يا طول رحلتي نحو السلام النفسي وتخطي المشاعر السلبية التي حملها علي أكتافي مجتمعنا بقواعده وأحكامه الصارمة.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.