الخيال العلمي كإمكانية فلسفية: نظرة على واقع "النوع"

قيل في وقتٍ ما إن الروايات يجب أن تكون قصيرة، ناجزة، لأنه لم يعد هناك وقت للقراءة، فإيقاع الحياة لاهث والأعباء كثيرة والقارئ الحالي يمل سريعًا، هذا بجانب ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي الهائل والمتنامي أبدًا، مما يزيد من صعوبة تخصيص وقت لنشاط القراءة الطويلة، لكن مع الأيام، وعلى عكس المتوقع، تصدَّرت الروايات الضخمة قوائم الأعلى مبيعًا. وظهر بوضوح أن الحجم ليس عائقًا للقراءة والانتشار الحاليين. على ماذا إذًا تعتمد القراءة/الاستهلاك في العصر الرقمي الترفيهي الذي نعيش فيه؟

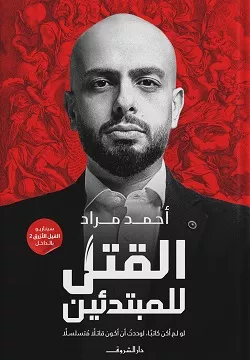

فعل القتل

لكي يكون العمل المكتوب قابلاً للاستهلاك على نطاق واسع، يجب أن يكون: متوقعًا، ومقبولاً، ومثيرًا.

متوقع على مستوى البناء والتطور السردي ورسم الحبكة؛ إذا جاءت هذه العناصر الحِرفيّة مغايرة وصم العمل بضعف الصَنعة أو التخبط والعشوائيّة. مطابقة التوقع هذه تجعل الاستقبال والاستهلاك أكثر سهولة وسرعة، لأن العقل يَسلك مسارات مرسومة له مُسبقًا ومدرَّب عليها.

ومقبول على مستوى المحتوى الفكري والقيمي، ليس فقط الأفكار والقيم الكبرى الحاكمة لجموع القرّاء، وإنما التصورات الشائعة عن أبسط الأشياء أيضًا، وبهذا لن يثر عند القارئ حِملاً نفسيًا أو ذهنيًا زائدًا. متعة آمنة تنتهي بانتهاء الاستهلاك. هذا الجانب يتم تمثيله عبر لغة العمل (البلاغيّة والأسلوبيّة) كما الأفكار التي يطرحها ويناقشها.

ومثير على مستوى الثيمة والأحداث، وهنا عنصر الجِدة الوحيد الذي تأخذ الأعمال الحالية بصمتها منه، وهي بصمة محدودة بمحدودية ذلك المستوى، فالثيمة كلما كانت مثيرة زاد عدد مستهلكيها وبالتالي نجاحها. وهي في الأغلب ثيمات تخاطب غرائز بعينها، عن طريق أحداث مبتكرة، متزايدة في حِدتها وقياسها، مثل ثيمة الانتقام أو العنف المفتوح. الإفراط يكون هنا تحديدًا، نتيجة غياب الابتكار والحرية في العناصر الأخرى؛ إفراط زائد عن الحد داخل قالب المتوقع والمقبول. من اللافت مثلاً صدور كتاب جديد للكاتب أحمد مراد عن فن السيناريو، استبدل في عنوانه فعل القتل بفعل الكتابة دون أن يثير ذلك أي حفيظة، بل جاء عنوان الكتاب الفرعي نفسه لو لم أكن كاتبًا لوددتُ أن أكون قاتلاً متسلسلاً.

الخيال العلمي كإمكانيّة فلسفيّة

تؤثر تلك الشروط على وجود أدب جاد عمومًا، وأدب خيال علمي مُبتكر خصوصًا. فالأعمال الكبيرة في نوع الخيال العلمي تناقش بالأساس موضوعات فلسفيّة عن طريق طرح شرط إنساني جديد بشكل تخييلي فنّي، وهو طموح يصطدم بهذه الشروط وأنماطها.

عبر تلك الأعمال يمكننا أن نسأل: ماذا لو أصبح البشر خالدين؛ ماذا يعني هذا بالنسبة لمعنى الحياة نفسها؛ والموت؛ كيف سيفهم البشر أنفسهم وعلاقتهم مع الآخرين من خلال الخلود؟ ماذا لو أمكن التحكُّم في الزمن والتحرك به إلى الوراء أو الأمام؛ ماذا سيعني هذا بالنسبة للقرارات والأفعال والذكريات والأمنيات؛ كيف سيغير ذلك معنى كلمات مثل "ماضي" و"حاضر" و"مستقبل"؟ ماذا لو أصبح للجمادات قدرة على التفكير (الذاتي المستقل)؛ ماذا يجعل هذا منها؛ أي "هوية" لها في تلك اللحظة؛ هل تصبح "إنسانًا" آليًا؛ هل تستطيع الروبوتات حينها أن تشعر؛ هل تستطيع أن تحب أو "تحلم بخراف آلية" (على غرار عنوان رواية الكاتب فيليب ك. ديك الشهيرة)؟، أسئلة مثل تلك تسعى لإعادة استكشاف وتجاوز المُتعارف عليه.

كذلك مفاهيم مثل "الاستقلال" و"الهُوية" و"المشاعر" ستكون موضع تساؤلات طازجة، لأنها تنعكس حينها على "الإنسان" من زاوية جديدة يقدمها الخيال العلمي كإمكانية وأفق.

كل هذه الِأشياء تدخل ضمن إطار فِعل التفلسُف، فما هو وضع التفلسف وما موقعه الحالي في مجتمعنا؟

أذكر واقعتين شخصيتين دالتين ذي صلة بالأمر.

الأولى كانت عند حضوري لناد للفلسفة. كانت المُحاضِرة، ورئيسة النادي، تُقدِم موضوعها بأننا "كلنا بالتأكيد نتساءل عن معنى الحياة ولماذا نحن هنا وما هو العدل وما هو الخير إلخ.."، استغربت ثقتها في فرضية طرح الحاضرين على أنفسهم تلك الأسئلة بجدية، في مجتمع ديني ومحافظ مثل الذي نعيش فيه، وحين حاولت سؤالها بعد المحاضرة عن ذلك الأمر رفضت الإجابة وصمَّمت على أداء "التمارين الفلسفية" التي تبين في النهاية أنها عمليًا مجرد ألعاب شكلية للتذاكي.

تأكد لي الأمر في مرّة تالية حين حاولت استكمال النقاش مع أحد المحاورين القائمين على تلك التمارين بعد اللقاء، لأنه كان ذكيًا في الحقيقة، فتدخلتْ بعنف لتوقف النقاش كأنها شعرت بالإهانة.

الواقعة الثانية كانت أثناء حضوري محاضرة فلسفية مفتوحة في مكتبة الحي العامة، وقام أحد المستمعين في مداخلة ليتساءل لماذا نطرح أسماء مثل كانط ونيتشه وفولتير، وكل الأمور محسومة في الكتب المقدسة، ليوافقه الحضور والمحاضر نفسه الذي أضاف أن الفلسفة للتدبر فقط في تلك المسائل.

يمكن من خلال الواقعتين فهم كيف ينحسر دور الفلسفة في مجتمعاتنا إما في كونها أداءً شكليًا-اجتماعيًا (له علاقة في الأغلب بالوجاهة الشخصيّة)، أو أداة تطبيقيّة وتوكيديّة لأمور أساسيّة محسومة مُسبقًا وغير قابلة للمساس.

الحضور الأكاديمي للفلسفة أيضًا ليس أفضل حالاً، فأغلب الرسائل البحثيّة في الجامعة إما تتحرك خلال الإطار الديني-الشرعي أو لا تتجرأ، بعيدًا عن هذا الإطار، في طرح رؤى جديدة لقضايا فلسفيّة تواجه مجتمعنا.

الخيال العلمي العربي

يلقي ذلك ضوءًا مغايرًا على مسألة حضور وجَودة الخيال العلمي كنوع فني أدبي وفني في المجال العربي عمومًا. فتنطلق الحجج في المعتاد مبرِّرة ندرة وضعف الجودة الغالب على محتوى الخيال العلمي العربي بصعوبة التنفيذ، وارتفاع التكلفة، وقلة المعرفة العلميّة العامّة، وحداثة هذا النوع من الخيال الفني.

ربما كانت كل تلك الحجج صحيحة، لكن أيضًا صعوبة التنفيذ وارتفاع التكلفة لا ينطبقان على الكتابة الأدبيّة، ولا يُشترَط أن يكون الخيال العلمي نفسه دقيقًا علميًا، بل رغم ضعف المعرفة العلميّة العامة تفاعل الجمهور العربي، في العقود الأخيرة، مع منتجات الخيال العلمي والفانتازيا الغربيّة عبر الوسائط المختلفة، وظهرت أعمالاً محلية تحاكي تلك الأنماط، فاختفت معها تلك الحجّج وحجّة أن الوعي العربي المحلي لا يتفاعل إلا مع "الفن الواقعي" أيًا كانت دقة التعبير هذا.

ربما يرجع عدم انتشار إنتاج هذا النوع الأدبي إذًا، إلى أنه يستكشف بطبيعته، حتى دون قصد أو عمق، أسئلة فلسفيّة وميتافيزيقيّة عن الطبيعة والوجود الإنساني لا يتم التطرق إليها عادة بجدية أو وضوح كافيين في مجتمعاتنا بشكل جمعي. بل يتم التعامل مع تلك الأسئلة بطريقة غير نقديّة، والإجابة عنها بمضامين مُجمدة، بشكل لا يَخرُج إلا بكليشيهات وتنميطات ستكون مع هذا النوع الفني، أكثر من غيره، فضيحة مضاعفة، فالأجوبة الجاهزة المكرورة مع الضخامة الإنتاجيّة وغرائبيّة التفاصيل في الأعمال البصريّة أو طموح واتساع الحبكات ومقاييس الخيال في الأدبيّة منها، ستصبح كأنها تسخر من النوع نفسه في شكل من أشكال البارودي غير المقصود. وتلك هي الإهانة الحقيقيّة.