محمد توفيق: كيف يخرج التاريخ من ضباب النوستالجيا

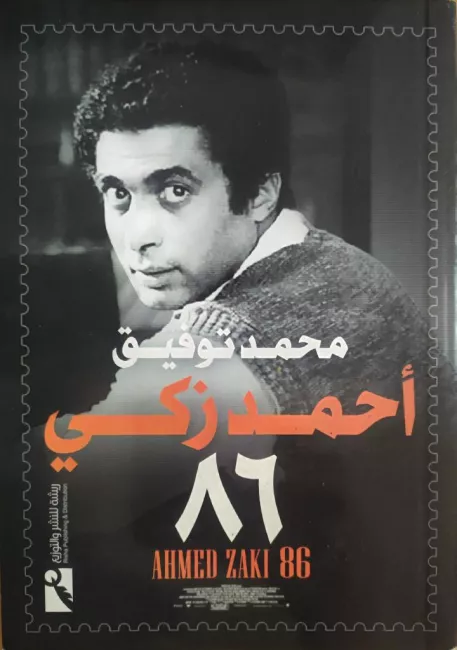

في كتابه الأحدث أحمد زكي: 86، يقدم الصحفي محمد توفيق نصًا يصعب تصنيفه وفق الأطر النمطية؛ يتحرّى قالب السيرة الذاتية مستعرضًا حياة الفنان منذ طفولته حتى النبوغ في الثمانينيات والتسعينيات، لكنه يتوقف في الوقت ذاته عند سنة 1986، التي كانت من أنشط سنوات القرن العشرين سينمائيًا ودراميًا في مصر، متحركًا في الزمن إلى الوراء وإلى الأمام ليستعرض أحداثًا مهمة في تاريخ مصر الحديث وإن كان مركزه هو عالم السينما ونجومها والصحافة وكُتابها وهيئة الرقابة وكُتاب السيناريو والمنتجين والمُخرجين، فهل وفق تلك المعطيات يمكن اعتباره سيرة ذاتية لفنان؟ أم عملًا حول الثمانينيات والفن؟ أم بحثًا مُدققًا في التاريخ؟

تثير قراءة عمل مثل ذلك، أسئلة تتجاوز موضوعه "أحمد زكي" إلى تأمل أعمق للثمانينيات كفترة تاريخية وحقل للذكريات والنوستالجيا، وبالقدر نفسه تبدو رحلة محمد توفيق التي خاضها (عبر أكثر من عشرة كتب وصولًا إلى عمله الأحدث) مع ذلك الصنف الصعب متعدد الطبقات من الكتابة والبحث مثارًا للتأمل.

بين التاريخ والذكريات

"هناك فرق كبير بين ما عشناه في تلك الفترة (أي الثمانينات) وما احتفظت به ذاكرتنا الانتقائية عنها. فلم تكن الثمانينيات حقبة أفلام المقاولات وذكريات الطفولة؛ فقبل أن أبدأ رحلة البحث في هذا الكتاب كنت أظن أني أعرف تلك الفترة جيدًا؛ لكن بعد أن انتهيت منه أدركت أن بعض الظن إثم".

هكذا تنتهي مقدمة الكتاب ليبدأ بعدها 35 فصلًا مع عالم أحمد زكي، وسيرته الممتدة منذ الطفولة حتى تحققه ونجوميته. ومع كل فصل، يدفعنا الكتاب إلى إعادة النظر فيما كّنا نظن أنها ثوابت عن الثمانينيات. كنا نظن، جمهور القراء العام، أن الثمانينيات هي سنوات الأتاري وشرائط الكاسيت والفيديو وأغاني صفاء أبو السعود، النوستالجيا وذاكرة الأطفال باختصار، فاكتشفت مع الكتاب أن المذكور ليس إلا ذكرياتي وجيلي عنها، التي قدمتها عدة كتب مسلية وناجحة ولذيذة، ولو اعتبرناها تأريخًا فهي تأريخ لذكريات جيل عاش طفولته هناك في الثمانينيات.

كنت أظن، من ذكريات اللقاءات التلفزيونية التي شاهدتها زمان مع نقاد ومخرجين وفنانين، أن الثمانينيات هي سنوات أفلام المقاولات والإسفاف و"أزمة السينما"، فاكتشفت مع أحمد زكي: 86 أنها سنوات زخم هائل في الإنتاج والصناعة وبروز الفن السياسي، ففهمت أن "أزمة السينما" كانت إلى حد بعيد أزمة بنية تحتية وصناعة، حيث قاعات عرض لا تستوعب عشرات الأفلام التي تخرج للمُشاهد كل سنة من سنوات الثمانينيات.

كنت أظن أن هامش الحريات في عهد مبارك اتسع بعد عام 2006، فذُهلت لاكتشافي مع توفيق أنه في سنة 1986 كان هامش الحريات الصحفية والفنية أوسع بكثير من أي فترة ربما في تاريخ مصر الحديث، وإن كان ذلك الهامش المُتسع مكانه الصحافة والسينما والمسرح السياسيين وأبطاله كُتاب السيناريو والمُخرجين والمنتجين ووزارة الثقافة والرقيب.

كنت أظن أن المجتمع المدني في الثمانينيات صحراء جرداء تنتظر التخضير، ثم اكتشفت أن المجتمع المدني حينئذ، بمعناه الأشمل، كان حيًا وصارخًا على صفحات الجرائد وخشبات المسارح ودور العرض السينمائي. موجود وحي في مساحات بعينها، وله جذور أشار إليها الكاتب، ترجع إلى إنجازات وإحباطات السبعينيات وإلى جيل الكبار من الكُتاب والروائيين الذين ظلوا معنا حتى أواخر القرن العشرين، مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حقي، وإلى الاقتصاد السياسي لإنتاج السينما وطبيعة السوق والتوزيع.

كلها اكتشافات مبعثها التحوّل الجذري الذي تمكن محمد توفيق من تقديمه لنا في النظر إلى الثمانينيات؛ إذ نقلها ببحثه الدؤوب في أرشيف صحفي هائل، من خانة ذكريات الطفولة و"آثار" باقية من مناقشات بنت لحظتها بقيت لنا منها، إلى خانة التاريخ الذي نعيد معه اكتشاف مصر في الفن والسياسة والثقافة والمجتمع، في لحظة بعينها من التاريخ، هي لحظة تغيير وانتقال من حال لآخر، لم نكن نعرف أصلًا أنها موجودة، وإن كانت أمامنا طوال الوقت، تحت نظرنا، لكن لا نراها.

وكأنها نقطة عمياء كتلك التي لا يمكن أن يراها سائق السيارة في مرآة الجانب الأيمن منها مهما نظر، وربما هي النقطة العمياء نفسها التي يعاني منها الباحثون المتمرسون في تاريخ مصر الحديث. ففي مجال العلوم السياسية مثلًا يغلب الاعتقاد بأن الثمانينيات، إذا التفت إليها أحد، كانت سنوات موات، عادية لا يميزها أي شيء، ليست أكثر من مساحة فارغة هي ببساطة ما يسبق فترات من الحراك الكبير بعدها.

اقرأ أيضًا: في مئوية ثروت عكاشة: ما فعله الضباط الأحرار في الثقافة

هذه النقطة العمياء في حالة دارسي العلوم السياسية والمؤرخين قدم لها المؤرخ بيتر جران تفسيرًا قد نتفق أو نختلف معه، في كتابه الأخير إصرار الاستشراق: المؤرخون الأنجلو-أمريكيون ومصر الحديثة، بمقولته عن كيف أن الأكاديميا الغربية تركز بإلحاح ودأب على شخصية "المستبد" المشرقي، رأس الدولة، ولا ترى ما عداه مناطًا للبحث والكتابة، وكيف أن هذه الرؤية المنحازة، ولو عن غير وعي، لها أصول من سنوات الاستعمار والاستشراق التي كان لها آثارًا عميقة على فهم التاريخ المصري.

يُفصّل جران فرضيته المذكورة بتتبع سياسة التعليم والتعلم التاريخي في المؤسسات الأنجلو أمريكية الأكاديمية، بدءًا باللورد كرومر (الذي اعتبره أول مؤرخ غربي لمصر وأول حاكم "على أرض الواقع" لها من بعد الاحتلال الإنجليزي في 1882)، يقول جران إن هناك "بارادايم" أو "عدسة" تسيطر على تعليم وتفكير المؤرخين المعنيين بمصر، باختصار يرى نموذج المؤرخ المذكور، حسب تقديره، أن مصر مجتمع خامل، قديمًا وحديثًا، ليس فيه شيء جدير بالبحث والتقصي سوى شخصية "المستبد"، رأس السلطة، وأن التغيير والبعث والتجديد في المجتمع، أو أي فعل جدير برصد وتحليل المؤرخ، لا يأتي إلا على يد الغرب، فيطمس تمامًا الاعتقاد في قدرة المصريين على الفعل والتغيير ويسلط المؤرخ عينه من واقع تنشئته المذكورة على ما دُرب على النظر إليه ولا يرى غيره. رؤية بعض المؤرخين مثلًا للحظة محاولة الغزو الفرنسية للأراضي المصرية في 1798 بصفتها بداية دخول مصر في العالم الحديث، أو النظرة اللا نقدية السائدة لعقد الألفية بصفته المرحلة التي شهدت ظهور المجتمع المدني في مصر وبداية ازدهاره.ولنأخذ المجتمع المدني مثالًا.

رغم أن كتاب أحمد زكي: 86 لا يرصد حركة المجتمع المدني في الثمانينيات ولا تعنيه كوحدة تحليل، فهو يقدم للقارئ صورة عن مجتمع مدني حي ومزدهر مسرحه منصوب في مجال الإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي: من خلافات واتفاقات وشد وجذب بين صُناع السينما والمسرح والرقابة والحكومة نتيجتها تقديم فن حُر وجرئ إلى درجة كبيرة. وكأن هذه الحالة من الزخم كانت "روح العصر "Zeitgeist التي قدمها المؤلف ببساطة لأنها كانت موجودة وآثارها واضحة في الأرشيف، حقيقة بارزة لا تحتاج إلا إلى باحث لا يرتدي الغمامة المذكورة أعلاه. فلو تخلينا عن المفهوم الضيق لمصطلح "المجتمع المدني" بصفته جمعيات ومنظمات معنية بالمجتمع حصرًا، وانتقلنا إلى معناه الأوسع المتمثل في وجود حياة مدنية مزدهرة في المجتمع، فسوف يسهّل هذا علينا إعادة النظر فيما هو متفق عليه من تتبع نشأة المجتمع المدني المصري على يد منظمات حقوقية، وفيما نقصده بالمجتمع المدني أساسًا، فنكتشف أن المجتمع المدني كان حيًا في الثمانينيات، وله جذور تعود ربما إلى حركات السبعينيات الاحتجاجية، وهي النقطة التي أشار إليها المؤلف في حديثه عن الأسباب المحتملة لازدهار السينما السياسية والمسرح السياسي في تلك السنة.

في سنة 1986، كما يخبرنا توفيق، شاهد رواد السينما أفلام "البريء" و"البداية" و"شادر السمك" و"الحب فوق هضبة الهرم"، وشهد العام أيضاً تصوير وإنتاج أفلام منها "زوجة رجل مهم" و"أربعة في مهمة رسمية". وفي فترة منتصف الثمانينيات أيضًا عُرضت مسرحيات منها "على الرصيف" لسهير البابلي وحسن عابدين، و"كعبلون" لسعيد صالح التي قيل إنه حُبس لتجاوزه الخطوط الحمراء أثناء عرضها، و"جحا يحكم المدينة" التي ربما كانت العمل المسرحي السياسي الأبرز – وربما الوحيد – للفنان سمير غانم. ومع كل هذا الزخم كان أبطال طاولة التفاوض على سقف الحريات هم المنتجون والمخرجون والفنانون والحكومة ممثلة في الرقيبة ووزارة الثقافة، وفي وزارات أخرى في بعض الحالات. إذا لم يكن هذا هو "المجتمع المدني" فماذا يكون؟

إذن وفي غياب كتابات تاريخية مكرسة للثمانينيات وما بعدها في مصر، ظلّت الثمانينيات حقلًا رحبًا في وعينا عامر بالذكريات والحنين لطفولة سعيدة حصرًا في الكتابة اللا خيالية Non-fiction للجمهور العام وغير الأكاديمية. وفي الكتابة الأكاديمية ظلت الثمانينيات مجالًا زمنيًا متاحًا لباحثي العلوم السياسية والاقتصاد السياسي والدراسات الثقافية، دون المؤرخين".

كيف تمكن محمد توفيق إذن في كتابه عن أحمد زكي من تغطية هذه الفجوة التي أراها مُلهمة للمؤرخين والباحثين في فروع العلوم الاجتماعية الأخرى فضلًا عن أهمية وطزاجة الكتاب بالنسبة إلى جمهور القراء العام؟ كيف تطورت كتابته ووعيه والقضايا التي يغطيها لتصل بنا إلى هذه المرحلة الرائقة في الكتابة التاريخية؟

من اكتشاف الأرشيف إلى استخدامه

رحلة الكاتب الصحفي محمد توفيق مع الكتابة مثيرة للتأمل. منذ نحو 15 سنة نشر كتابه الأول أيام صلاح جاهين، فاستقبله القراء كاتب سيرة ذاتية مُخلص ومُدقق في تقديم موضوعه، وقوامه صلاح جاهين وزمنه. واستمرت الإصدارات من بعده، بين كتب تتناول موضوعًا مِثل كرة القدم والجماهير في مصر بتلعب، وأخرى أقرب للسيرة الذاتية مثل أحمد رجب والخال عن (الشاعر عبد الرحمن الأبنودي)، إلخ. وبين هذا الصنف وذاك نرى المنهج نفسه: تقديم الموضوع وزمنه، ومغازلة التاريخ كإطار لفهم القضية أو الشخصية المؤرخ لها، في كتابة صحفية موجهة للقارئ العام، من صحفي دؤوب مُحب للصحافة ورموزها ومُعلميها الكبار.

ثم انتقل محمد توفيق قبل نحو ست سنوات إلى مرحلة فاصلة، تمثلت في كتابه الضخم عن تاريخ الصحافة، فتعلم الكثير عن التاريخ وقدم عملا غير مسبوق في مجال "تاريخ الصحافة". في ثلاثية الملك والكتابة، انتقل الكاتب من الاهتمام بالتاريخ في سياق تقديم سير ذاتية وقضايا، إلى التأريخ في حدّ ذاته، وبمعناه الكلاسيكي الخطّي البعيد عن منطق "التحقيق في قضية"، بطريقة عمل وعرض أٌقرب ما تكون إلى الحوليات، مثل بدائع الزهور في وقائع الدهور، ومثل تاريخ الجبرتي.

استغرق توفيق في عمله، وتعلّم منه وقدّم كتابة تاريخية أفقية: أي تقديم للتاريخ بصيغة "الخط الزمني"، ففي كل جزء من الثلاثة يتناول قضايا مهمة من تاريخ مصر بين الفن والسياسة والصحافة والرياضة والقضايا المختلفة التي شغلت الرأي العام، كبيرة وصغيرة، في فصول عناوينها هي سنوات متتالية عبر فترات زمنية محددة: الجزء الأول: 1950-1999؛ الجزء الثاني: 1900 – 1949؛ الجزء الثالث: 1798-1899.

هنا ومع هذه الثلاثية أصبح على محمد توفيق، أن يتعلم مهنة المؤرخ حتى يُنجزّ كتابه، بما يعنيه هذا من الغرق لفترات ممتدة في الأرشيف، "مكان" البحث الميداني الأول والأهم للمؤرخ، وأدى مهمة التأريخ في الملك والكتابة بكل جدية. فالتأريخ مهنة لا يُمكن تعلمها إلا بالممارسة مهما كُتب فيها من كتب عن المنهجية، والتأريخ الجاد أصناف.

اقرأ أيضًا: البحث عن مترجم جيمس جويس: أين اختفى الدكتور طه؟

المنهج الذي اتبعه توفيق في الثلاثية هو الأقرب لفلسفة العلم المعروفة بالوضعية، أو Positivism، حيث يرى الباحث ويؤمن أن العالم كله قابل للتفسير والحكي، وأن أية قضية سيكتب عنها يجب أن يعرف كل أركانها وزواياها ومساحاتها ويقدمها كاملة ويقدمها بهذه الصفة. ومن هنا جاء التبويب على هيئة سنوات متتالية في كل جزء، وكأنه جرد كامل قدر الإمكان "بكل ما حدث"، بالتاريخ كله، مع الالتزام بخطّ معين، هو العلاقة بين الصحافة والسلطة في كل سنة من السنوات. المنهج نفسه اتبعه الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه السخرة في حفر قناة السويس، الذي أعدّه في الأربعينيات كرسالة علمية تحت إشراف الدكتور محمد شفيق غربال، ثم أعادت هيئة الكتاب نشره في 2010. ولقد اشتكى الشناوي في مقدمة كتابه مُرّ الشكوى من صرامة مشرفه، الذي وجّهه إلى قراءة كل ما كُتب عن تاريخ حفر القناة وفهم كل ما تبقى في الأرشيف عن هذه العملية من آثار، فالتزم مثلًا بقراءة جميع أعداد الدورية التي كانت تصدر عن الشركة العالمية لقناة السويس لسنوات باللغة الفرنسية، وهو عمل مُتعب وضخم، فكانت النتيجة أن خرج إلينا بعد سنوات من البحث المضني بكتاب في غاية الأهمية حول ما تعرّض له العمال على مدار سنوات من استغلال وظُلم على يد الشركة العالمية بقيادة ديليسبس.

ثم وإلى جانب المدرسة "الوضعية"، هناك مدارس أخرى قد يتحراها المؤرخ الدارس في النظر إلى العالم، ومنها الإنشائوية Constructivism المتسقة إلى حد بعيد مع "ما بعد الحداثة" ومقولاتها، أو الاعتماد بالأساس على تحليل الخطاب والمُدركات الذاتية باعتبار أن كل الظواهر الاجتماعية يكمن فهمها في تحليل النصّ، والواقعية الناقدة Critical Realism، التي تقع بين الوضعية والإنشائوية، حيث يعتبر الكاتب أن العالم نظام مفتوح، لا يمكنه إلا أن يفهم جزء منه، مع الإقرار بأن اجتهاده يقف عند عتبة تقديم "تفسير" أو "فهم" ما، ربما هو أفضل من غيره لكنه ليس الحقيقة الكاملة، وكأنه يُقر بأن هناك ما هو لازم (ما يقف عنده حد علمه) وما هو متعدي (الحقيقة الكاملة).

النقلة من التأريخ الأفقي (الملك والكتابة) العريض والواقف على مستوى السطح لا العمق في الوقت نفسه، إلى التاريخ الرأسي الذي يتناول ظاهرة دقيقة ينطلق منها لاستعراض وتفسير عميق مستفيض، يبدو أنها تحققت مع كتاب توفيق الأخير أحمد زكي: 86، وهي نقلة تزامنت مع تغير في المنهج، من التأريخ الوضعي إلى ما هو أقرب إلى الواقعية الناقدة، حيث وبدلًا من تقديم زمن كامل انتقلنا إلى تقديم لحظة تغيير مفصلية في الزمن، وجوهر البحث التاريخي بالإجماع هو "تفسير" لحظات التغيير الكبرى وليس الحديث عن التاريخ على إطلاقه.

بعد أن انتهت سنوات إعداد وكتابة موسوعة الصحافة، أصبح أمام محمد توفيق أرشيف رحيب، وإلمام واسع به ربما كان أعمق وأكبر من إلمام مؤرخين كُثر لمصر الحديثة بالأرشيف الصحفي المكتوب بالعربية. فكان الانتقال من "تقديم الأرشيف" ذاته في اتصاله بقضية العلاقة بين الصحافة والسلطة، إلى "استخدام" الأرشيف في تقديم وكتابة قضايا تاريخية مُنتقاة.

إذن انتقل محمد توفيق في أحمد زكي: 86 إلى مرحلة نضج كبير في الكتابة التاريخية. فهو تعلّم البحث التاريخي وأتقنه إتقانًا عصاميًا أثناء عمله على ثلاثية الملك والكتابة، وهي ذاتها عمل مهم أتى بجديد: تاريخ الصحافة وسؤال الحريات في الصحافة على مدار تاريخ مصر الحديثة، ثم ومع أحمد زكي 86، عاد بنا إلى فن السيرة الذاتية التي تقدم الشخص ودوائره المختلفة وزمنه، لكن مع أحمد زكي أصبحنا بصدد مؤرخ مُتقن واعٍ بدوره في تغيير النظرة إلى ما نعتبره من المُسلّم به في حديقتنا الخلفية، الثمانينيات التي كنا نعتقد أننا نعرفها جيدًا وتبيّن أننا لا نعرف عنها أي شيء.

إذن فلنفرح بالثمانينيات التي نراها بعين جديدة تمامًا مع أحمد زكي في سنة من أنشط سنوات تاريخه الفني الكبير، ولنتمنى أن يعمّق محمد توفيق هذه "العَملَة" في أعماله القادمة، فنحن قد ربحنا مؤرخًا مخلص لعمله ومخلص لقرائه، ورغم ما قدمه في كتاب أحمد زكي والثمانينيات فالتاريخ الحديث واسع ورحيب، وأرشيفه الصحفي ومادته الخام بحر بلا قرار مُتاح لصاحب أحمد زكي: 86 ولغيره من الباحثين والكُتاب الصحفيين.