الكاميرا تهزم البندقية: متواليات العنف والعنصرية في فرنسا

وجد المصور الصحفي السوري أمير الحلبي نفسه داخل عربة إسعاف تجوب شوارع العاصمة باريس، بعد تعرضه لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء عليه من قبل عدد من رجال الشرطة أثناء تغطيته مظاهرات "مسيرة الحرية" المناهضة لقانون الأمن العام المثير للجدل، قبل أسبوع، والتي دعا إليها الائتلاف المناهض للقانون بعد يومين من تمريره في الجمعية العمومية الفرنسية.

المصور الذي فر من جحيم الحرب الأهلية في سوريا ليعمل في فرنسا لصالح وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس، وصف هذه اللحظات بالقول "رأيت نفسي مرة أخرى في سيارة إسعاف في حلب".

الاعتداء الذي تعرض له أمير، والذي أدانته مراسلون بلا حدود، وقع أثناء تفريق الشرطة للمسيرة التي تجاوز عدد المشاركين فيها أربعين ألف شخص. قانون الأمن العام المثير للجدل، يجرّم في إحدى مواده التي لم تصمد أمام الاحتجاجات وبدأت بالفعل النقاشات حول تعديلها، تصوير رجال الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على أمير وغيره، إذا ما أثرت هذه الصور على "سلامتهم النفسية".

خلال الأيام القليلة الماضية، أصبح قانون الأمن الشامل رمزًا لأزمة سياسية حقيقية منذ تصويت الجمعية العمومية عليه وبعد الكشف عن عدة حالات عنف للشرطة أبرزها ما أظهرته صور كاميرات مراقبة من مشاهد لثلاثة من عناصر الشرطة وهم يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية، ليحتدم الجدل مجددًا حول العلاقة المعقدة بين الكاميرا والبندقية في الشارع الفرنسي.

مجتمع تحت الرقابة

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول أي بعد أربعة أيام فقط من وقوع جريمة ذبح مدرس الجغرافيا والتاريخ صامويل باتي؛ قدّم نواب الأغلبية في حزب ماكرون طريق الجمهورية مشروع قانون الأمن الشامل مدعوما من وزير الداخلية ونقابات الشرطة بهدف تقوية الأمن القومي وحماية رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم.

ويتضمن القانون 33 مادة تتعلق بتقوية جهاز الشرطة وتحسين إمكانياته المادية وتمكينه من أداء وظائفه في حفظ الأمن، ولكن ثلاثة مواد منها، وهي المتعلقة بعلاقة قوات الأمن العام بالمتظاهرين ومسألة التصوير والفيديو، أثارت جدلًا كبيرًا بين الأوساط الصحفية والحركة الاجتماعية والحقوقية في فرنسا، وطرحت العديد من المخاوف حول مستقبل حق التظاهر وحرية الصحافة والحق في التعبير وتداول المعلومات.

وتنظم المادتان 21 و22 من القانون مراقبة المظاهرات بالطائرات المسيّرة ، الدرون، وتمنح مسؤولي الكاميرات المحمولة التابعين للشرطة الحق في النفاذ لما صوّروه أثناء المظاهرات. ولفهم المخاطر التي ترتبها المادتان 21 و 22 يجب أن نلقي نظرة على الوضع السابق حيث يمنع قانون الشرطة لعام 2016 الوصول إلى صور المظاهرات وغيرها إلا بعد انقضاء الحدث، وهذه ضمانة سيتيح إلغاؤها للشرطة التعرف على وجوه وشخصيات المشاركين في الاحتجاجات.

تسمح هذه الأداة الجديدة للشرطة باستهداف الأشخاص الذين تم تحديدهم والاعتداء عليهم وحجزهم "وقائيًا" لدى الشرطة وربما منعهم من الوصول إلى المسيرات، وتوسّع حالات الاعتقال التي لا تعقبها إحالة قضائية، وتقنن التفتيش الشخصي، ومصادرة المواد بالإضافة إلى منهجة أي سلوك عدواني لقوات الشرطة.

أما السماح بتسيير طائرات بدون طيار لمراقبة المظاهرات، فاعتبره المعارضون للقانون تعميقًا لوضع المجتمع تحت المراقبة الشاملة، وبدلًا من خفض التصعيد والحوار وحماية المتظاهرين فإن القانون الجديد يمنح الشرطة وسائل تكنولوجية جديدة تمكّنها من التحكم والمراقبة والاستهداف المحتمل للمتظاهرين.

حظر توثيق عمل الشرطة وعنفها

أما الجدل الأكبر، فيتعلق بالمادة 24 التي تمس عمل الصحفيين والمحامين ومناهضي عنف الشرطة بشكل مباشر، إذ تمنع هذه المادة نشر "صورة الوجه أو أي عنصر آخر من عناصر تحديد هوية مسؤول في الشرطة أثناء أداء وظيفته عندما يتم هذا النشر بهدف التأثير على سلامته الجسدية أو النفسية"، وتجعل المادة عقوبة هذا الفعل الحبس سنة أو غرامة تصل إلى 45 ألف يورو.

ورغم إشارة المادة إلى صون حرية الصحافة، وتأكيد الوزارة على أن الهدف هو عدم تعريض أفراد الشرطة للخطر بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النقابات الصحفية ومنظمات حقوق الإنسان والمحامين يرون أنها تعيق حرية تداول المعلومات، حيث يمكن وصف أي صورة بأنها "تهدف إلى التأثير على السلامة الجسدية أو النفسية للشرطي" وبالتالي يخضع الصحفي أو الحقوقي لسيف الملاحقة القضائية.

حاولت الحكومة والأغلبية إيصال تطمينات متعددة بأن الصحافة غير مستهدفة من هذا القانون لكن التهديد يبدو حقيقيًا، مما دفع صحفًا كبرى مثل لوموند وليبراسيون بالإضافة إلى هيومانتي وميديا بارت للوقوف ضد هذا القانون، إلى جانب ضحايا عنف الشرطة والذين حصلوا على أحكام إدانة لأفراد في الشرطة بفضل صور وتسجيلات فيديو سيصبح تداولها أكثر صعوبة في ظل القانون الجديد.

يمكن فهم هذه التحولات الأمنية التي تشهدها فرنسا من خلال ربطها بعقيدة الصدمة، حيث تشرح ناعومي كلاين كيف تستغل السلطات الأزمات في تمرير مشروعات لم يكن ممكنا تمريرها بسهولة في الأوقات العادية. وهذا تحديدًا ما حدث على خلفية ذبح مدرس صامويل باتي، إذ حاولت وزارة الداخلية الفرنسية تحقيق العديد من الأهداف تحت غطاء تحقيق الأمن الكامل.

ولا يتعلق الأمر فقط بتحصين رجال الشرطة من المساءلة أو وضع المجتمع تحت الرقابة الكاملة، فقد مررت كذلك زيادة في ميزانية وزارة الداخلية، تم التصويت عليها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بنحو مليار يورو مقارنة بالعام الماضي. استغلت وزارة الداخلية الأزمة لزيادة مخصصاتها وتقليص المراقبة الاجتماعية على أعمالها في إحكام السيطرة على الحراك الاجتماعي والاحتجاجات.

لكن في المقابل، تشكلت جبهة عريضة لرفض القانون ضمت أكثر من 55 مؤسسة صحفية ونقابية وحقوقية وسياسية دعت إلى التظاهر ورفض القانون، خاصة مادته الـ24.

الكاميرا تفضح البندقية

بعد أيام من إقرار البرلمان قانون الأمن الشامل بسرعة كبيرة، مستفيدًا من وضع كورونا وحالة الطوارئ الصحية وأيضًا من حالة الغضب الناتجة عن قتل المدرس صامويل باتي، لم يهنأ النظام بفعلته ليس فقط بسبب اتساع التحالف المناهض لهذا القانون وانطلاق حملة صحفية وشعبية لمناهضته تكللت بمظاهرات واسعة في المدن الفرنسية الكبري، ولكن أيضًا وبشكل أساسي نتيجة لخروج فيديو الاعتداء على المواطن الفرنسي الأسود ميشيل زيكلر إلى العلن.

في مساء يوم السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني كان ميشيل زيكلر، وهو منتج غنائي أسود، يخرج من الأستوديو الذي يمتلكه في الحي 17 الراقي في باريس دون ارتداء كمامة، وعندما رأى أمامه أربعة رجال شرطة عاد إلى محل عمله لكن الفرقة الشرطية دخلت خلفه إلى الأستوديو وبدأ أفرادها في ضربه بعنف، مع توجيه سباب عنصري بسبب لون بشرته.

نشر موقع لوبسيد loopsider الصحفي المستقل، فيديو الاعتداء يوم 26 نوفمبر، فانتشر بسرعة كبيرة وشاهده أكثر من عشرة ملايين شخص خلال 24 ساعة. يعرض الفيديو تفاصيل العنف الذي تعرض له ميشيل دون أية مقاومة منه، وكذلك سحبه إلى الشارع والاستمرار في ضربه وسبّه دون أن يعلم أفراد الطاقم أن الأستوديو به كاميرا مراقبة موضوعة أساسًا لحماية المكان من اللصوص وليس الشرطة.

بعد سحب زيكلر إلى الشارع والاستمرار في ضربه لمدة تصل إلى 20 دقيقة توقفت كل شيء فجأة عندما لاحظ أحد أفراد الشرطة ضوء تليفون في إحدى البنايات المطلة على الشارع فصرخ "يتم تصويرنا"، هنا توقف الضرب والسب وحُمل ميشيل إلى سيارة الشرطة.

عنف الشرطة في فرنسا ليس جديدًا، تقدم الباحثة والأكاديمية مام-فاتو نيانج قراءة تاريخية للعلاقة بين البوليس الفرنسي والملونين، تعود فيها إلى قانون شرطة السود عام 1777، حيث كان محظورًا فيه على السود الخروج إلى شوارع باريس.

تطورت هذه العلاقة أثناء حرب الجزائر في وسط القرن الماضي، مع محاولات السيطرة على أحياء المهاجرين الجزائريين الرافضين للاحتلال، وأيضًا قمع حركتهم السلمية لرفض الاحتلال، مثلما حدث مساء يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 عندما تظاهر عشرون ألف جزائري في باريس في تحدٍ لحظر التجول الذي فرضه رئيس شرطة العاصمة باريس.

قوبل المتظاهرون بعنف شرس، وقتل نحو 300 متظاهر ألقيت جثث بعضهم في نهر السين حيث عثر عليهم في وقت لاحق، كما أصيب أكثر من ألف، وألقي القبض على 11 ألفًا.

متواليات من العنف والعنصرية

وفي السنوات الأخيرة أخذ العنف ضد المهاجرين في التزايد مع تمركزهم في الضواحي وتكوين قوات شرطة خاصة بالضواحي أفرطت في استخدام العنف، مع تزايد النظرة الدونية نحو العرب والملونين.

واستمر هذا الشكل من "العنف المقبول اجتماعيًا"، أو غير المرئي، ضد المهمشين وساكني الضواحي، لكن في السنوات الأخيرة حدث تغير كبير في الرأي العام بدأ ينمو بشكل تدريجي بسب عاملين جديدين؛ الأول هو انتشار التليفونات الذكية وبالتالي زيادة درجة التوثيق للعنف الممارس ضد المواطنين، والثاني تزايد حالة السخط ضد السياسات النيوليبرالية للرئيس إيمانويل ماكرون وبالتالي توسع دوائر تدخل الشرطة واحتكاكهم بالمواطنين.

ولم يقتصر هذا التدخل جغرافيا على الضواحي بل شمل كذلك وسط المدن الكبرى خاصة باريس، ولم يقتصر على فئات محددة مثل سكان الضواحي أو المهاجرين العرب والسود من غير الرسميين والمشردين، إذ انضم إليهم أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من البيض والذين انخرطوا في مظاهرات السترات الصفراء منذ عام 2018.

لعبت فيديوهات الموبايل دورًا كبيرًا في توثيق سردية ضحايا العنف بعد سنين طويلة كانت شهاداتهم تواجَه بالشهادات المضادة من الشرطة والت تلقي قبولًا لدى الجمهور في الغالب. لكن الصورة أحدثت هزة في هذا الخطاب. ربما كان عام 2016 مهما في حراك السود وأبناء الضواحي ضد عنف الشرطة، حيث أحدث قتل أداما تراوري، 24 سنة، أثناء توقيفه من قبل الشرطة دويًا كبيرًا، لم تفلح محاولات الشرطة في الكذب بشأنه والادعاء بأنه وقع بسبب مرضه لا بسبب عنف الشرطة، في لملمة آثاره.

قضية تراوري اتخذت بعدًا جديدًا بعد أيام من مقتل جورج فلوريد في الولايات المتحدة شهر مايو/ أيار الفائت، حيث أثبت تقرير للخبراء كذب رواية الشرطة، فدعت عائلة تراوري لمظاهرة كبيرة مطلع يونيو/ حزيران الماضي بلغ عدد المشاركين فيها 20 ألف متظاهر.

لعب الفيديو أيضًا دورًا مهمًا في قصة كان بطلها مهاجر مصري يدعى سمير، كان يسير مع عدد من أصدقائه مساء 26 أبريل/ نيسان الماضي على النهر، وعندما تم توقيفه من قبل الشرطة ألقى بنفسه في الماء خوفا منهم. وبعد دقائق من السخرية منه أظهر فيديو تم تصويره من قبل أشخاص شهدوا الواقعة العنف والإهانات التي تعرض لها من الشرطة.

أثارت القضية وقتها ضجة إعلامية خاصة وأن الشرطة استخدمت ألفاظًا عنصرية لوصف العرب، ما جعل وزير الداخلية يعلق بأن العنصرية ليس لها مكان في البوليس الفرنسي. خلال نفس الفترة ظهر تحقيقات صحفية نشرها موقع ميديا بارت عن العنصرية داخل جهاز الشرطة كشفت عن مجموعات واتساب مغلقة للشرطة يتم فيه وصف العرب والسود بأسوأ الألفاظ العنصرية، وقد فتح تحقيق أيضًا حول هذه المجموعات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

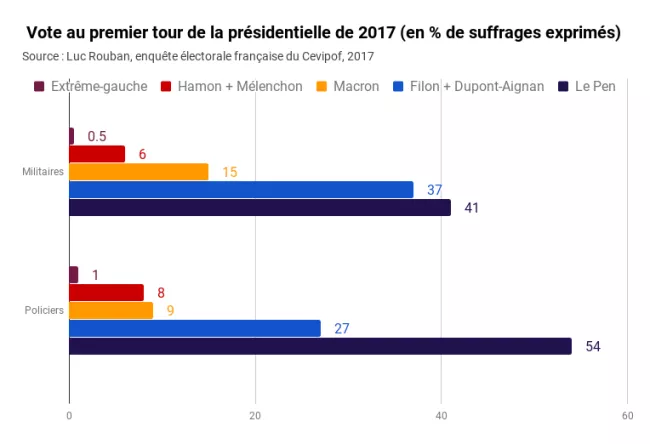

تجذر العنصرية داخل البوليس تعززها استطلاعات رأي توضح أن غالبية رجال الشرطة في فرنسا يصوتون في الانتخابات لصالح اليمين المتطرف بأفكاره المعادية للأجانب والمهاجرين والملونيين وسكان الضواحي والمسلمين.

السترات الصفراء: العنف من الأطراف إلى المركز

شكلت حركة السترات الصفراء التي انطلقت في نوفمبر 2018 منعطفًا كبيرًا في نظرة الفرنسيين لسلوكيات رجال الأمن العنيفة وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، حيث انتقل هذا العنف من الأماكن غير المرئية على الأطراف إلى وسط المدينة.

مثلت السترات الصفراء انتفاضة شعبية ضد السياسات الاقتصادية لماكرون، مع تدهور الظروف المعيشية وتراجع القدرات الشرائية لشرائح واسعة في المجتمع الفرنسي، وصاحَب انتشار مظاهرات السترات الصفرء الواسع اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

شهدت هذه المظاهرات انتقال الصدام بين الشرطة والمواطنين الي الساحات العامة، وسجل عام 2019 ارتفاع معدلات العنف حيث وثق الباحث والصحفي المستقل ديفيد دوفرسن 2448 إصابة في صفوف المتظاهرين، نتج عن هذه الإصابات بتر أيدي خمسة منهم، ما أثار سخطًا كبيرًا لم تخفف آثاره تصريحات ماكرون التي رفض فيها الاعتراف بأن هناك عنفًا من الشرطة قائلًا "لا تتحدثوا عن عنف الشرطة، هذه الكلمات ليس لها مكان في دولة القانون".

لكن الاعتداء علي ميشيل زيكلر وما صاحبه من نقاشات، وانتشار صور فض اعتصام المهاجرين بوسط العاصمة الفرنسية ووضع الشرطي قدمه علي وجه مهاجر أسود بالإضافة إلى إصابة المصور السوري أمير الحلبي، جميها أحدثت شرخًا في جدار "عقيدة الصدمة"، وتسببت في تراجع جزئي للسلطة التي باتت تبحث عن باب للخروج. ويبدو أن كريستوف كاستانيه رئيس أغلبية حزب ماكرون في الجمعية الوطنية، البرلمان الفرنسي، ووزير الداخلية السابق، يحاول توفير طريقة لائقة للتراجع وذلك مع إعلانه بأن المادة 24 سيعاد صياغتها وتعديلها بشكل يحمي حرية الصحافة، معلنًا اختراق الكاميرا لجدار "عقيدة الصدمة"، وإحرازها انتصارًا جديدًا في مواجهة البندقية.