ما كان قبل كورونا 2020: مشاهد من مصر في زمن الأوبئة

في اﻷيام اﻷخيرة من صيف 1947، زار مريضان من قرية القُرين في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية عيادة الطبيب، كانا يعانيان اﻷعراض نفسها، قيء وإسهال. الحالة ليست خطيرة، واﻷمر مجرد تسمم غذائي، أو هكذا ظن الطبيب.

في ذلك العام أصيبت البلاد بالأمرّين؛ الوباء وما دار حوله من هلع بين أهلها الذين لم يكونوا قد أفاقوا بعد من كارثة سابقة هي الملاريا التي ضربتهم عام 1942 وأسقطت عشرات الآلاف منهم، وفقًا لما وثّقته مراجع طبية وتاريخية مختلفة.

بعد أيام من واقعة المريضين فوجئ طبيب الوحدة الصحية بالقرية نفسها، القرين، بأنه أمام الكارثة وجهًا لوجه، حين ورد إليه نبأ وقوع 10 حالات وفاة في يوم واحد، وهو العدد الذي لم يكن أمامه من بُد سوى اللجوء إلى قطاع اﻷوبئة بوزارة الصحة، خاصة وأن الإصابات والوفيات لم تتوقف، وكانت بسبب اﻷعراض نفسها: قيء وإسهال.

لاذ الطبيب بالحكومة واتخذت شكواه المسارات الرسمية متنقلة بين أيادي مسؤولين على صورة بلاغات، توازى معها تردّي اﻷحوال في القُرين لدرجة استدعت انتداب أطباء من "البندر" لحل اللغز. لم يمض سوى قليل من الوقت حتى علم الأطباء بحقيقة الأمر، التسمم الغذائي بريء من وقائع الموت والإصابات، فالقاتل هو الكوليرا، الوباء الذي انتشر واستفحل في ذلك العام حتى بلغ تعداد ضحاياه 10 آلاف و277 قتيلًا، و20 ألف و804 مصابًا من إجمالي تعداد مصر البالغ آنذاك 19 مليونًا و90 ألف و447 مواطنًا، وفقًا لما وثّقته منظمة الصحة العالمية في التقرير الذي بإمكانك الإطلاع عليه عبر هذا الرابط.

خرج البندر من المعادلة وجاءت العاصمة، مصر، فتحركت قوات الجيش والشرطة لتطوق القرية وتحظر الدخول إليها أو الخروج منها، وفي الداخل ألغي سوقها الشعبية، وكما لاذ اثنين من أبناء القُرين في البداية بالأطباء، تكرر الأمر مرّة أخرى مع كافة أقرانهم بالقرية بخضوعهم لفحص طبي اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر.

كل هذه التحركات لم تقف حائلًا أمام انتقال الوباء لقرى أخرى. لم يصلنا من أرشيف الصحافة والكتب التي رجعت إليها المنصة في دار الكتب والوثائق المصرية ردود أفعال المواطنين، وهل أخذوا الأمر على محمل الجد أم قابلوا أخبار هذا الوباء في بدايات انتشاره بالاستخفاف وعدم التصديق. لا نعرف، ما نعرفه فقط أن الوباء انتشر حاصدًا آلاف الأرواح وقتها.

انتقلت مشاهد الطوارئ الطبية، ليعرف الفلاحون المصريون أماكن جديدة بخلاف حقولهم وأسواقهم، ويبدأ تعاملهم مع أماكن تسمى معسكرات عزل المصابين في حجر صحي، وترددهم بكثافة على المستشفيات لفحص أنفسهم وذويهم، وتبدّلت أيضًا علاقاتهم بعناصر بيئتهم من الصداقة إلى الحذر: فالماء الذي كانوا يستخدمونه في الري والأعمال اليومية المنزلية، صار محلّ شك من السلطات التي امتدت أياديها لتطهير ترعهم ومنازلهم لتفوح منها روائح مادة DDT المعقِّمة السامة.

في ذلك الوقت من عام 1947؛ تغيرت مشاهد الحياة اليومية للمصريين، فصارت المواد الغذائية القادمة من المناطق المصابة تعامَل كسلعٍ محظورة التداول، ووجدت اﻷقفال الحديدية لنفسها مكانًا على بوابات المصانع التي تمدّهم بالثلج، والمشروبات والمطاعم الفقيرة إذا ثبت مساهمتها في تيسير مهمة انتشار الوباء، أما مواصلاتهم العامة فأصبحت تحت الرقابة الرسمية من السلطات التي علّقت ما يمنون به أنفسهم من رحلات حج وعمرة.

كانت عيون الفلاحين تسجّل تلك المشاهد الغريبة في الريف، والتي وثّقها المخرج يوسف شاهين الذي جسّد المأساة عن طريق الفلاحة صدّيقة، داليدا، التي تترقب حلول "اليوم السادس" أملًا في نجاة طفلها من الشبح المظلم، الكوليرا التي كانت حكومة النقراشي باشا في العاصمة، حيث انتشر المرض أيضًا، تحشد إمكانياتها لمواجهتها، بنصف مليون جنيه قرر الباشا تخصيصهم لمواجهة الوباء، رغم أن نظارة الصحة اعتقدت أن 100 ألف جنيه تكفي لمواجهة الوباء.

حتى تثبت سلامته

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، تلك القاعدة التي يحتكم إليها رجال القانون هي نفسها التي احتكمت إليها السلطات عام 1947، لكن بصورة عكسية، وصار تعاطيها مع أي شكوى قيء أو إسهال باعتبار صاحبها "مُصاب بالكوليرا حتى تثبت سلامته"؛ وهو ما غيّر من روتين مستشفيات الحُميات ومراكز العزل بعد أن وجدت نفسها بين يوم وليلة وبموجب قرارات رسمية مطالبة بأن تكون على أهبة الاستعداد، وأن تتجهز لتحصين المواطنين بالتطعيمات للمرة الثانية اعتبارًا من 15 فبراير 1948.

الشك الذي كانت تنظر به عين السلطات للمواطن، هو نفسه الذي كانت تنظر به عيون دول أخرى لمصر بعد أن أصابتهم أنباء الكوليرا وضحاياها في القطر المصري بـ"هستيريا" على حد وصف منظمة الصحة العالمية، بلغت ببعض الدول أن قررت وقف استقبال الرحلات والبضائع من مصر.

لكن في مقابل عين الشك، كانت يد العون تمتد لمصر من جهات عديدة كان منها الصليب الأحمر اﻷمريكي الذي تبرع بـ2500 لتر من بلازما الدم، وإدارة أصول الحرب الأمريكية التي وفرت علاجًا بأسعار مخفضة، فيما أمدت بريطانيا مصر بـ 12 سيارة إسعاف، وفرنسا التي فتحت معامل معهد باستور لإنتاج وشحن اللقاحات إلى مصر.

ضحايا المعركة قبل الأخيرة

كانت 1947 هي آخر جولات الكوليرا مع مصر، لكن الوباء ضرب البلاد قبلها مرات عديدة أسقطت عشرات الآلاف، كما حدث في عام 1902، حين بلغت المحصّلة النهائية لضحاياه 34 ألفًا و595 قتيلًا من إجمالي 40 ألف و613 مصابًا، كان إجمالي عدد سكان مصر وقتها أقل من 11مليون نسمة. اجتاح وباء العام 1902 إجمالي 2026 مدينة وقرية مصرية، وكان ظهوره جليًا في محافظة الجيزة وأريافها، وحي بولاق بالقاهرة، وقرية موشا بأسيوط التي كانت نقطة إنطلاق الوباء إلى مصر بسبب تكتم عمدتها على أنباء الإصابات بالمرض واستهتاره بخطورة الوضع، وكانت النتيجة أن علّقت الصحف المصرية آنذاك مسؤولية انتشار الوباء في رقبته.

"الفيضان" ذلك الخطر الذي اعتاد المصريون خشية آثاره خاصة على الأراضي الزراعية، كان في 1902 هو نفسه الأمل الذي منّوا أنفسهم به بعد أن توقّعت الصحف أن يكون سببًا في جلاء الوباء عبر تخليص البلاد من المياه الآسنة التي توّفر بيئة آمنة للميكروبات والجراثيم، حسب قراءة المنصة في زيارتها لأرشيف دار الكتب والوثائق القومية.

كان المواطنون يتبادلون الأماني والدعوات في الشوارع، بينما الحكومة في مقرّها توالي عقد الاجتماعات واتخاذ الإجراءت، خاصة بعد أن استفحل الوباء إلى اعتبار السلطات مديرية الجيزة منطقة "موبوءة"، فتوسّعت السلطات في إصدار النصائح والتعليمات بدءًا من غليّ المياه وتجنب أكل الفواكه وتوفير المياه النظيفة للأهالي الذين عرفت المواد المطهرة طريقها إلى أوانيهم من بلاليص وزلع وأزيار، وصولًا ﻹصدارها قرار رسمي (ديكريتو) يقضي بعزل المصابين لفترة تتراوح بين أسبوعين أو ستة أسابيع وحتى 3 أشهر.

في خضم تلك الوقائع والقرارات، كان موظفو صندوق الدين في مصلحة الصحة يحصون ما لديهم من مبالغ متوفرة لمجابهة وباء آخر هو الطاعون، حين قررت إدارة الصندوق تخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لمقاومة الزائر الجديد، بل زاد في احتياطاته بأن جعل رهن عامليه 170 ألف جنيه أخرى يمكنهم السحب منها إذا ما تطلب الأمر، بحسب صحيفة الأهرام وقتذاك.

خاطف الأرواح

كيان ضخم مخيف سوداوي مميت قادم من غياهب الظلام ليخطف الأرواح ويفرّ.. هذه هي الصورة التي رسمها خيال مؤلف رواية صراع العروش، لكن وقبل انتشار الرواية والمسلسل بأكثر من قرن؛ كان وباء الكوليرا تمامًا مثل هذا الكائن الأسطوري بطل كوابيس المصريين، لاسيما أهل القرى حيث العُمّد ومشايخ البلاد والعزب "يستهترون" بالوباء ويوكلون أمره للمزينيين (الحلاقين)، بينما اﻷكثر منهم علمًا ودراية في القاهرة تقاعسوا عن دعم كل طبيب رئيسي في وحدات الصحة بالمراكز والقرى بطبيبين متجولين، من أجل المراقبة والمتابعة، حسبما انتقدت صحيفة الأهرام وقتذاك.

الصحة، هي تلك النظارة التي بجانب التقاعس عن دعم القرى الموبوءة، هي نفسها التي ركزت مجهوداتها حول المصابين فقط بنقلهم إلى الحجر الصحي، ورشّ وتطهير الشارع حيث يعيش المصاب، مع إهمال نظافة الشوارع وقد تكدّست فيها أكوام القمامة. هذه الإجراءات كانت كفيلة باستفزاز كاتب صحفي في اﻷهرام الذي تساءل مستنكرًا عما إذا كان ما خصصته الحكومة من أموال للكوليرا "يجب أن يبذل في إزالة آثارها، وليس منع انتشارها"، كما رصد زميل له في الصحيفة تعامل مقدمي الخدمة الصحية مع المرضى بـ"أخلاق شرسة".

لم يقتصر عمل الصحف أثناء تفشي كوليرا 1902 على رصد وتحليل الإجراءات الحكومية، إذ كان هناك حصر من مختلف محافظات مصر عن نسب الإصابة أو الوفيات بالكوليرا بين المصريين واﻷجانب، ومستويات انتشار الوباء.

الأستانة تعزل مصر

"لما ترامَى إلى الحضرة السلطانية خبر ظهور الكولرا في القطر المصري، أصدرت أوامرها إلى مجلس الصحة بأن تتخذ جميع التحوطات اللازمة لمنع هذا الوباء عن دخول بلاد الدولة، وصدرت الإدارة السنية بمراقبة المآكل وتنظيف مساكن الآستانة، ومنع الناس عن الازدحام في الحانات، ومنع المراكب القادمة من مصر عن الدنو من الأرصفة والشواطئ" في الآستانة، حيث يجلس الخليفة السلطان عبد الحميد الثاني على رأس الدولة العثمانية، خرج هذا الديكريتو (القرار) معلنًا الابتعاد عن القاهرة والوحش الذي يقبض عليها.

في تلك الأيام، قدّم "خليفة المسلمين" سلامة بقية أركان إمبراطوريته على مد يد العون لمصر، فتوالت الإجراءات العثمانية التي شددت القيود على مصر، وكان منها تمديد فترة الحجر الصحي في 29 يوليو 1902، بموجب مرسوم آخر كان نصّه"ورد تلغراف من مجلس الصحة بالآستانة، مفاده أن مدّة الحجر الصحي على واردات القطر المصري قد جُعِلَت 12 يومًا، ولا يجوز تصدير الخضر والمواد التي تحمل الميكروب إلى بلاد الدولة العلية".

يصدر الخليفة أوامر ومراسيمه بارتياح من داخل قصره الحصين، أما رعيته المصرية فلم تسلم من الصدمة، بجانب الوباء، إذ أن هذه القرارات، وتحديدًا الخاص بتقييد الحركة قضى على آمال "ألوف كانوا يستعدون للسفر إلى سوريا"، حسبما رصدت صحيفة الأهرام في تغطيتها آنذاك.

مرض وموت وتقييد حركة وخسائر تجارية، أمام كل هذه التبعات الكارثية لكوليرا 1902، لاذ المواطنون بكل ما هو ممكن ومتاح، وهو ما لم تتأخر الصحف عن المساعدة فيه كجزء مما نسميه الآن "المسؤولية المجتمعية". فصحيفة اﻷهرام قررت في أحد أعدادها تقديم مقال عن "الوقاية من الوباء.. وأحكام الدين الإسلامي" عرض أسانيد دينية لوجوب اللجوء للأطباء، كما رفعت في عدد آخر مطالب للصحة بـ"تعيين خفراء على الترع المتفرعة من النيل لمنع الناس من استخدامها في غسل ملابس ضحايا الكوليرا، أو التخلص من النفايات"، في خطوات إعلامية توازت مع التحركات الحكومية على مدار شهور، حتى زوال الوباء بالكامل.

زيارة البعوضة جامبي

بين 1902 و1947 اللذين اجتاحت فيهما الكوليرا مصر؛ شهدت البلاد وباءً آخر، جاء إليها محمولًا على جناح بعوضة. ففي مارس/ أذار 1942، دخلت بعوضة جامبي مصر قادمة من السودان حاملة وباء الملاريا الذي بدأ اجتياحه للبلاد بداية من قرى النوبة ومنها وصل أسوان واﻷقصر على الترتيب في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام ذاته.

من الجنوب جاءت البعوضة، وكانت على قدر من القوّة مكنَها من نشر الفيروس سواء عبر وادي مصر وصحرائها، ليصاب به مواطنون في محافظات جنوبية كأسيوط وكذلك شمال غربية كمطروح، وغيرهما من المحافظات التي خسرت عشرات الآلاف من مواطنيها ضحايا لجامبي ووبائها: الملاريا.

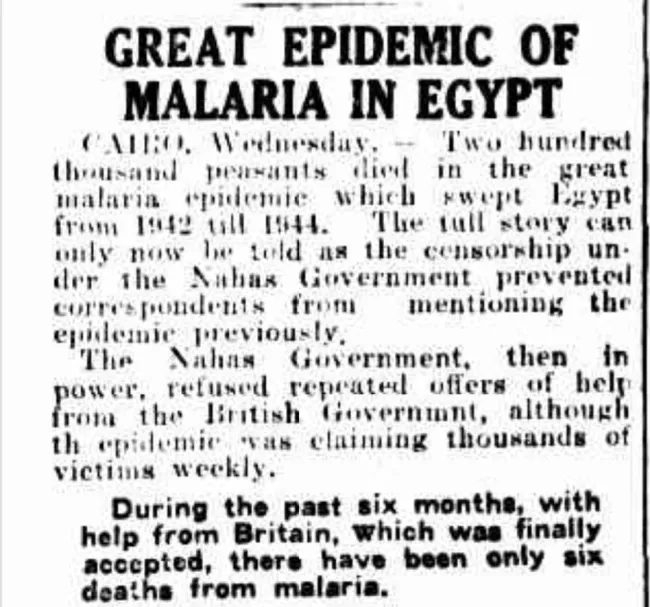

وفقًا لما سجله المفكر والمنظر السياسي تيموثي ميتشيل في كتابه حكم الخبراء. مصر، التكنو- سياسة. الحداثة، ترجمة بشير السباعي وشريف يونس، فإن هذا الوباء وعلى مدار 3 سنوات أصاب 750 ألف شخص، توفى منهم ما بين 100 و200 ألف (إجمالي عدد السكان وقتها أقل من 17 مليون مواطن)، وهو ما ذكرته أيضًا صحف ووثائق أجنبية، عادت إليها المنصة أثناء بحثها.

آنذاك، وبحسب ميتشل، كانت مصر خاضعة لأحكام عرفية فرضتها بريطانيا بسبب الحرب العالمية الثانية، ومن ثم كان التكتم على أخبار الوباء نهجًا لسلطات الاحتلال على أمل احتوائه في السودان، لكن كان للبعوضة جامبي رأي آخر، فنشرته، وساعدها على ذلك نقص مادة الكينين التي تمثّل العلاج الوحيد لهذا المرض.

كانت زيارة جامبي ثقيلة وكان الدرس منها قاسيًا، وبعده عملت الحكومة على وضع برامج تحت مسمى "الصحة العامة"، المصطلح غير المعهود آنذاك، وفي إطاره تم إصدار قانون لتحسين الصحة القروية، كما كثرت الأحاديث حول إنجاز برامج هندسية ومشروعات هيدروليكية، وأقرّوا بأن أحد مشكلات البلاد تتمثل في "محدودية الموارد الطبيعية، وضعف الصحة العامة، والواجب التغلب عليها بمناهج تقنية علمية"، لكنها لم تحمي المواطنين مما شهدوه بعد 5 أعوام من ضربة الملاريا، حين تجدد زمن الكوليرا.