صورة مفتوحة المصدر من حساب TRiver على فليكر.

في أصل الاستعلاء الأبيض وفصله: من أين أتى جزار نيوزيلندا؟

في المانيفيستو الذي أطلق عليه جزار المسجدين النيوزيلنديين برينتون تارنت اسم الاستبدال العظيم، تهاجم القارئ ألفاظٌ مثل الغزو والغزاة والاستبدال والعرق والهجرة ومعدلات الخصوبة، تصبّ كلها في اتجاه واحد؛ الخوف والتخويف البدائي من الانقراض، وهي الأفكار التي تكررت أيضًا في كتابات روبرت باورز، جزار معبد شجرة الحياة اليهودي في بيتسبرج خريف العام الماضي. ومثلهما فعل جزار رابطة مخيم الشباب، النرويجي أنديرس بريفيك.

لقد سال حبر كثير في المصادر القريبة التي صدر عنها القتلة، كالعولمة وارتفاع معدلات الهجرة من جنوب العالم إلى شماله، فضلًا عن زيادة معدلات البطالة الناتجة عن صعود الاقتصاد ما بعد الصناعي (اقتصاد المعرفة والسوفتوير والتكنولوجيا عمومًا)، وليس انتهاءً بانتعاش اليمين الشعبوي وتراجع النقابات والاتحادات اعمالية في الغرب وأزمات الرأسمالية المتتالية.

هنا، نغوص في الأصول المؤسسة والجذور البعيدة لظاهرة الاستعلاء الأبيض White Supremacy.

الطريق إلى "العنصرية العلمية"

في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، شرعت أعداد المهاجرين راكبي السفن المبحرة من نابولي وهامبورج وليفربول إلى الولايات المتحدة تتضاعف. لكنّ شيئًا آخر تغيّر أيضًا، هو نوعية أولئك المهاجرين والوجهات التي وفدوا منها. فعلى خلاف منتصف القرن إياه، ولاسيما غداة المجاعة العظيمة في إيرلندا (أو مجاعة البطاطس) حين كان معظم المهاجرين يأتون من شمال أوروبا؛ بدأت أعداد أكبر تأتي من شرق القارة وجنوبها. ففي ذلك الوقت كانت الإمبراطوريات القديمة ولاسيما العثمانية، في نزعها الأخير، فيما كانت الرأسمالية في أمريكا في ذروة توسّعها.

طبع المهاجرون نيويورك، ولاسيما مانهاتن، بطابعهم. فأثاروا الفوضى في شوارعها وشغلوا أرصفتها وملأوا حاناتها ودور رعايتها. اليهود منهم امتهنوا بيع سمك الشبّوط النهريّ، والأرمن تخصصوا في مسح الأحذية، فيما طاف اليونانيون في الجادّات لقّاطين، أي جامعي خردة.

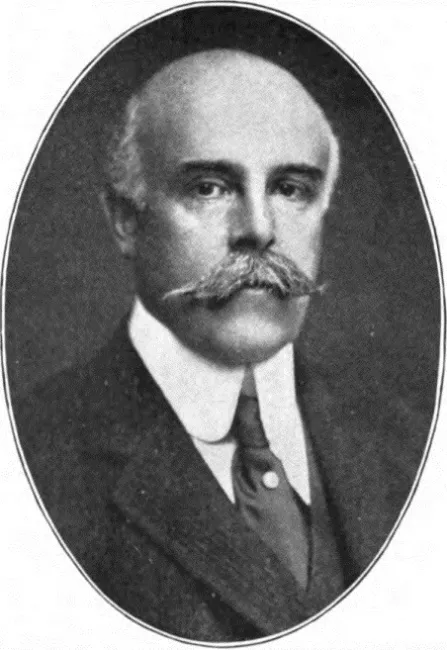

هذا المشهد استوقف رجلاً أبيض طويلاً ذا شوارب ضخمة مهيبة وملابس نظيفة، يدعى ماديسون جرانت. أبوه كان طبيبًا مرموقًا من نُخب مانهاتن، هو الدكتور جابرييل جرانت، حاز سمعة طيبة لبسالته وبراعته في مداواة الجرحى وهم تحت النار أثناء الحرب الأهلية، فمُنح ميدالية الكونجرس للشرف، أعلى تكريم يمكن أن يناله مواطن أمريكي.

كان جرانت، إذ يمرّ في بالوافدين الجدد داكني البشرة في غدوه ورواحه من منزله إلى مكتبه الذي فتحه في وول ستريت، غداة تخرّجه في جامعة ييل، يحتك بهم فلا يرى فيهم إلا برابرة مقززين غير حليقين ذوي رائحة كريهة، وفلاحين متدينين يرتدون أسمالًا ويتكلمون بلغات "غير مفهومة".

بالنسبة لرجل مثل جرانت، اعتاد أن يذرع شوارع مانهاتن بخطوات واسعة ورأس مرفوع وصدر مندفع ومشية ديك، على نحو ما كان يفعل النبلاء وهم يخطون على العشب الأخضر في قصر فيرساي؛ كانت إهانة شديدة له أن المهاجرين الجدد لا يعرفون من يكون، ولا يزعجون أنفسهم بالسعي لمعرفة اسم "الدكتور جابرييل جرانت" الذي لم يعنِ شيئًا لهؤلاء الفلاحين الكاثوليك، أما أنّه حصل على ميدالية الكونجرس للشرف فلم يكن يثير فيهم أي انفعال، وبالكاد كانوا يهتمون أن روبرت پين هو مغني إعلان الاستقلال، بل بالكاد كانوا يستطيعون قراءة إعلان الاستقلال وأنّى لهؤلاء الحثالات الأميين أن يفعلوا. إذّاك، أيقن جرانت أنّ روما سقطت لأنها فتحت أبوابها لأعراق "وضيعة" لا تهتم ولا تفهم مؤسسات الجمهورية العتيقة. فـ"خاف على بلده".

لحظة الخوف هذه، ولحظة التقزز قبلها، مَعلمان مهمّان في طريق الرجل الذي سيصبح أبو "العنصرية العلمية" ونبيّ الاستعلاء الأبيض وسفير النازية في الولايات المتحدة. سافر ماديسون جرانت عندما بلغ السادسة عشرة إلى مدينة دريسدن بألمانيا، ولبث هناك أربع سنوات، تلقى فيهم تعليمًا كلاسيكيًا هو الأحسن في أوروبا على يد أكفأ الأساتذة الألمان. وبسبب ثراء والده الفاحش، طاف ماديسون جرانت القارة كلها وحدائق الحيوان ومتاحف التاريخ الطبيعي.

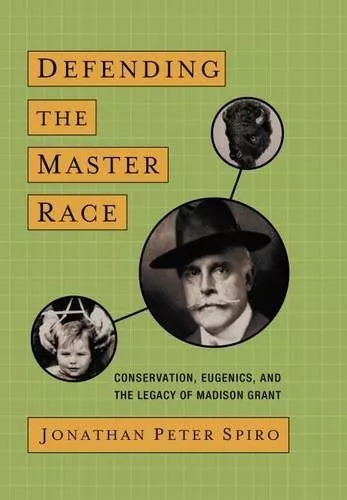

لكنّ اللحظة الأعمق أثرًا عليه في الأربع سنوات تلك، هي زيارته لمنطقة موريتزبيرج قرب دريسدن. فهناك، في كوخ للصيد يحوي أنصابًا لقرون الوعل الأحمر جُمعت على مدى 300 سنة، جمد جرانت في مكانه فزعًا مضطربًا. وكلما حدّق في القرون الجسيمة، ازداد فزعًا واضطرابًا. مصدر الفزع والاضطراب هذان أن القرون الضخمة تلك لم تعد موجودة على رؤوس غزلان تلك الأيام. فأيقن أن "تطورًا" ما حدث، وأن الغزلان باتت أصغر وأصغر، أي أنها في الحقيقة، بكلمات جرانت، "انحطّت". لحظة الفزع هذه، بحسب حدس كاتب سيرة جرانت، جوناثان سبيرو، في كتابه "دفاعٌ عن العِرق السيد" (الذي يشكّل معظم مراجع هذا المقال)؛ اللحظة هذه، هي المعلم الثالث في طريق الطالب الفضولي المولع بالطبيعة والحياة البرية.

بُعيد تخرّجه من ييل، عاد جرانت إلى نيويورك والتحق بجامعة كولومبيا لدراسة القانون، فلما أنهى الدراسة فتح مكتبًا للمحاماة مطلع عام 1890 لكنه، بسبب ثرائه من جهة، وعدم وجود رغبة فكرية لديه لممارسة المحاماة من جهة ثانية؛ كرّس السنوات الخمس الأولى من العقد الأخير من القرن التاسع عشر لأمرين؛ النشاط الاجتماعي والحياة البرية، ولاسيما الصيد. فأقبل على الانضمام لنوادي النخبة في منهاتن. وهي نوادٍ يختلف إليها الأشخاص الأكثر ثراءً وقوة في البلاد. ومرتادوها على صنف واحد تقريبًا؛ ذكور بيض أغنياء طوال ذوو شوارب ضخمة مهيبة يلتئمون دوريًا فيتنادمون ويتجادلون ويقررون ويخططون لمشاريع ثقافية وسياسية واقتصادية و"علمية".

رجل في قفص القرود

أسس جرانت عام 1905، هو وحفنة من نادي كروكيت وبون للمحافظة على الطبيعة، حديقة حيوان برونكس. بعد سنة واحدة من التأسيس، ستصبح الحديقة مسرحًا لواحدة من أشد لحظات الضمير الإنساني سوادًا. فقد وُضع رجل أفريقي قصير القامة يُدعى أوتا بينجا في قفص للقرود للعرض على الجمهور.

صحيح أن ماديسون جرانت لم يكن أول من عرض أوتا بينجا في قفص، إذ تعود جذور القصة إلى عام 1904 عندما ابتاع رجل أعمال مقّرب من جرانت، يدعى صامويل فيرنر، أوتا بينجا من سوق للعبيد في الكونجو مقابل رطل من الملح، لعرضه في معرض سان لويس الدولي، احتفالًا بمئوية شراء ولاية لويزيانا من فرنسا، وإبرازًا لخريطة التقدم البشري "من البدائية المظلمة إلى ذروة التنوير، ومن الوحشية إلى المدنية، ومن الأنانية إلى الإيثار". لكنّ الصحيح أيضاً أن ماديسون جرانت كانت له أهداف "علمية" أبعد من أهداف منظمي معرض سان لويس.

فصاحبنا، بوضعه أوتا بينجا في القفص مع قرد، أراد التأكيد على فكرة كانت شائعة وقتذاك فحواها أن الرجل الأسود هو الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد. بهذا المعنى، كانت العملية خدمة لأغراض جرانت العنصرية وتحريض الجمهور المتحفز نحو مزيد من الاستعلاء الأبيض. فلما ذاع خبر الفضيحة، من الولايات المتحدة إلى العالم، سيقت تبريرات كثيرة للتغطية عليها، فقيل أن بينجا يعامل معاملة محترمة، وأن وجوده في القفص موقّت، وأنه "حر" تماماً، فهو "موظف" يعتني بحيوانات الحديقة.

ولكنّ بينجا البائس المرتجف الساهم الواجم من قهقهات الجمهور السعيد والتحديقات التي كانت تفترسه افتراسًا، كان يتمزّق تمزّقًا من الداخل. أُطلق بينجا من الحديقة من غير أن يعني ذلك أن معاناته انتهت. مكث بضع سنوات في الولايات المتحدة لكنّه قرر العودة إلى أفريقيا لما تيقّن أن لا سبيل إلى زوال عذابه. وحين عزم أن يعود إلى الكونجو، كانت الحرب العظمى بدأت، فبات مستحيلًا عليه السفر. تحسّنت لغته الإنجليزية واعتنق المسيحية ووجد عملاً جزئيًا في مصنع للتبغ. لكنّ هذا كله لم يخفف شعوره بالانسحاق والكآبة. وفي شتاء عام 1916، حين حطّمه الحزن تحطيمًا وملأت الوحشة قلبه عن آخره، سرق مسدسًا وتسلل إلى حظيرة أبقار، ضغط على الزناد وأسلم الروح.

ويليام ريبلي الملهِم

عام 1906، أسس جرانت ناديًا خاصًا به سماه نادي نصف القمر. وفي شتاء عام 1908، دُعي الاقتصادي البارز ويليام ريبلي لإلقاء محاضرة في النادي، بعنوان "هجرة الأعراق". وريبلي هذا، عمل أستاذًا للاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكانت له اهتمامات أنثروبولوجية أيضا، فقد سبق له أن أعد كتابًا عن أعراق أوروبا.

تناولت محاضرة ريبلي أمام أعضاء نادي نصف القمر، تصنيف الشعوب الأوروبية من منظور تشريحي. ففي ظنه، إحصاء الصفات الجسمانية، مثل القوام ولون العينين وشكل الجمجمة؛ يمكّنه من اكتشاف "النوع" الأوروبي المثالي، الذي يقع تحت قشور تاريخ البيئة والمناخ والعرق والقومية. فالعرق، على زعمه، يكنّي عن ماهيّة الإنسان أو ماذا يعني، فيما التفاصيل الاجتماعية تمثل ماذا يفعل الإنسان.

أي أن ريبلي يحلل الإنسان على نحو ما يحلل خبيرٌ في الثدييات وعلًا جبليًا. فهو، شأنه شأن تلميذه جرانت، يقدّم البيئة والمناخ على التربية والتنشئة (أو الثقافة بلغة اليوم). وخلافًا لما كان شائعًا في السابق، أظهرت دراسات ريبلي أن أوروبا ليست مستوطنة من عرق واحد هو "القوقازي"، بل من ثلاثة أعراق. فشمال أوروبا، وفقاً لريبلي، كانت موطناً للتيتونييين (أي الشماليين، أو الـ Nordic بتعبير جرانت)، ومن سمات هؤلاء أنهم طوال وذوو رؤوس طويلة وشعر كتّاني وعيون زرق وأنوف رفيعة. هذا فيما وسط أوروبا استُوطن من العرق الألبي (نسبة لجبال الألب) ويتسم أبناؤه بالجسم القصير الممتلئ والرؤوس المدوّرة والشعر البني والعيون العسلية والأنوف العريضة. أما الشطر الجنوبي من أوروبا فاستوطنه المتوسطيون (نسبة للبحر الأبيض المتوسط)، وهم ذوو قامات متوسطة ورؤوس طويلة وشعور سوداء وعيون قاتمة وأنوف عريضة.

وعلى الفور، أثارت محاضرة ريبلي اهتمام أعضاء النادي. ذلك أن أعداد المهاجرين المتوسطيين والألبيين التي وصلت الولايات المتحدة في ذلك الوقت، بلغت رقمًا قياسيًا هو مليون ومائتان وثمانون ألفًا في سنة واحدة فقط. وفي عام 1896، فاق عدد المهاجرين القادمين من شرق أوروبا ووسطها وجنوبها، للمرة الأولى، أعداد المهاجرين "الشماليين" أو النورديين. لم يكن ريبلي مهووسًا بالقادمين الجدد على النحو الذي كان به جرانت. ومع ذلك، لم يستطع أن يكتم غضبه من موجات المهاجرين التي تتضاعف وتعلو موجةً وراء موجة. فـ"تدفق الأجانب يسبب انخلاعًا عنيفًا وبركانيًا"، ويهدد المجتمع الأمريكي بالمرض والاكتظاظ والأجور المنخفضة والفوضى الأخلاقية والفساد السياسي. وخلص إلى أن "المدّ سيعلو ويرتفع"، مستعينًا باستعارة شاعت بين جيله من الأمريكيين الخائفين؛ "سيغمرنا الطوفان".

إلى ذلك، كان ريبلي قلقًا خصوصًا من تأثير المهاجرين على جينات السكان البيض. قلق ريبلي هذا، خاطب وترًا حساسًا عند ماديسون جرانت، الذي لطالما جادل، فيما يخص الثدييات، أن استقدام أنواع من موطن مختلف، يؤدي إما إلى الهجنة والاختلاط، أو إلى "استبدالها" بالنوع الأصلي. غير أن فكرة أن الشماليين أو النورديين كانوا مهددين "بالاستبدال"، لم تكن من ابتداع ويليام ريبلي. ففي مطالع العقد الأخير من القرن التاسع عشر، عُيّن الجنرال فرانسيس ووكر (وهو كان اقتصاديًا بارزًا أيضًا) رئيسًا لمكتب الإحصاءات.

أثناء عمله، لاحظ فرانسيس ظاهرة محيّرة. يزداد عدد سكان الولايات المتحدة بنسبة 35% بين عامي 1790 و 1820 خلال العقد الواحد، لكنّ عدد السكان البيض أو الشماليين أو النورديين كان ثابتًا. وعلى هذا، استنتج ووكر أن "المهاجرين لا يقوّون شعبنا، بل إنهم استبدال replacement للسكان الأصليين". من هنا، وليس من مكان آخر، استقى جزار المسجدين النيوزيلانديين برينتون تارنت، ومن ورائه أهل الاستعلاء الأبيض، عنوانَ البيان الذي نشره عشية المجزرة، وذلك على خلاف ما قرر بعض المستعجلين في الأيام الأخيرة حين نسبوا فكرة "الاستبدال" للكاتب الفرنسي المعاصر رينو كامو.

في ختام محاضرته طرح ريبلي السؤال التالي: ماذا سيحدث إذا بدأ المهاجرون المتوسطيون والألبيون بالزواج من الشماليين (النورديين)؟ استعان ريبلي للإجابة عن سؤاله بحقل في علم النبات يسمى مبدأ الارتكاس. ينصّ المبدأ هذا على أن تقاطع أو تطعيم نبتتين بعضهما ببعض قد ينتج أحيانًا سلالةً تحمل سمات النبتة الأكثر تطورًا (أي النبتة الأقدم). فإذا أسقطنا مبدأ الارتكاس هذا، وفق ريبلي، على البشر، كمثل أن يتزوج إيطالي داكن البشرة من أوروبية شمالية شقراء؛ فسوف يحمل الأطفال الخلاسيون الناتجون عن هذا الزواج سمات بدائية كتلك التي حملها السلف الأقدم للإنسان.

في ذلك المساء البارد، اختلطت المشاعر داخل صدر ماديسون جرانت. فهو، من جهة، انبهر من بلاغة ويليام ريبلي وسعة اطلاعه وذهنه المتّقد، خاصة وأن عملهما يتقاطعان، إذ أن مقالات جرانت حول الثدييات وصفت تاريخها التطوري وتعقّبت أحقابه وتقصّت توزّعها الجغرافي وحددت سماتها الفيزائية، وهو ما فعله ريبلي بالنسبة للأعراق الأوروبية.

ومن جهة ثانية، أدخلت أفكارُ ريبلي عن تدفق المهاجرين إلى أمريكا، ولاسيما اليهود، الكثيرَ من اليأس والإحباط إلى نفس جرانت. فمن الآن، يتحتّم عليه أن يقبل حقيقة جديدة مفادها أن حيوانا ثدييًا آخر ذا عيون زرق وقامة منتصبة أتى من شمال أوروبا، سيضاف إلى قائمة الكائنات المهددة بالانقراض. لكن أن تعرف أن غزالًا على وشك الانقراض شيء، وأن تعرف أنك أنت نفسك مهدد بالانقراض، شيء آخر تمامًا.

القلق الوجودي والتزعزع

لحظات اليأس والإحباط والانبهار هذه، معطوفةً على لحظات الخوف والتقزز والفزع، ستبلور أو تشكّل أفكار ماديسون جرانت في السنوات التالية. لكنْ بعد سنة واحدة من محاضرة ويليام ريبلي في نصف القمر، سيهز حدثان مزلزلان عالم جرانت ويضربانه في عمق كيانه.

الأول وفاة شقيقة الصغرى كاثرين فجأة وهي في السادسة والثلاثين من عمرها، ليقضي الصيف كله في حداد لا يكلم أحدًا. وما إن بدأ يخرج جرانت من حداده على شقيقته، توفي والده، بعد خمسة أشهر فقط من وفاة أخته. أضحى قلق جرانت هنا وجوديًا، وبات الرجل أسيرًا لنوع بدائي من الخوف الذي يهدد بالانقراض، فأمسى الموت قضيةً شخصيةً بعد أن ظل طويلًا موضوعًا "علميًا" وأنثروبولوجيًا يتداوله رجال أثرياء في نوادي مانهاتن.

بالنسبة لرجل ملحد أو ركيك الإيمان، مثل جرانت، بدا العالم خاليًا من المعنى، وكأن أفول الأخت والأب كناية حادّة عن أفول عرق. فكان ذلك دافعه للغوص أكثر في البحث عن معنىً لحياته المتصدعة. فانكبّ على دراسة علم تحسين النسل لدى البشر، ولاسيما أعمال العالم الإنجليزي السير فرانسيس جالتون، الذي كان من أوائل من قالوا بأن صفات الشخصية أو الذهنية (كالذكاء مثلا) تورّث، تمامًا، مثل الصفات الفيزيائية.

صار في وسع جرانت الآن أن يمد خط الثدييات على استقامته ويعممه على الإنسان. وتتويج هذا كله سيكون كتابه "أفول العرق العظيم"، الذي سيغدو مانفيستو الاستعلاء الأبيض و"العنصرية العلمية" والكتاب المقدس للنازية.

أفول العرق العظيم

يطلّ جرانت في كتابه هذا على التاريخ الغربي بعيون عنصري علمي. اتبع جرانت منهجًا استدلاليًا في كتابه، فهو يورد الوقائع التاريخية (أو ما يظنها كذلك) ومن ثم يختبر صلاحية الأدلة. يفتتح جرانت كتابه بالقول إنه محاولة لشرح معنى التاريخ من مناظير عرقية. وعلى مدى 228 صفحة، لا يفعل سوى ذلك حقًا.

ولئن نظر كثير المؤرخين للماضي بصفته صدامًا بين الأمم أو صراعًا بين الطبقات أو تنافسًا على الأدوار بين الجنسين، فجرانت لم يتصوّره سوى حكاية تطورٍ وهجرةٍ ومواجهة بين الأعراق. فعلى سبيل المثال الفاقع، إمبراطورية الإسكندر الكبير تصدّعت أول ما تصدعت عندما اختلط الدم المقدوني النقي بالدم الآسيوي. وكذلك الحال حين يفسر انحدار الإمبراطورية الإسبانية بدخول بلازما جرثومية من العرق القوطي للدم الإسباني. أما الحرب العالمية الأولى، من وجهة نظر عرقية، فهي حرب أهلية. وهكذا، كلما تأمل جرانت في التاريخ البعيد اتضح له أن "الدرس دومًا هو نفسه، أي؛ العرق هو كل شيء".

بالنظر إلى الوقت الذي كتب فيه جرانت "أفول العرق العظيم"، لا يسع المرء سوى الإقرار بأن أجزاء كثيرة في الكتاب تتسم بالذكاء والحيوية، والإبهار أيضًا. لكن من جهة ثانية، يبدو الكتاب المكتوب بنَفَس نيتشويّ تنبعث من بين سطوره نُذُر الموت، مهلهلًا متناثرًا مبعثر الأفكار. يردّ جوناثان سبيرو (كاتب سيرة جرانت ومستعيد إرثه) ذلك إلى تدخّل الناشر في أفكار الكتاب، تصحيحًا زائدًا عن الحد وحسدًا من المحررين الذين أشرفوا على إخراج الكتاب للنشر. وفي الجملة، لو شئنا أن نضع عنوانًا جامعًا لكتاب جرانت، لكان "كيف تستميت في إثبات شيء باستخدام العلوم الزائفة والحذلقة والبلاغة ومغالطة المنحدر الزلق".

يشرح جرانت، بيقين العارف الرائي، أن "الرجل الأبيض" رديف التميز والسمو، وأن الشعوب الأوروبية الشمالية هي الشعوب الأوروبية الحقيقية أو المستوطنة أوروبا "طبيعيًا"، وذلك على خلاف الشعوب الألبية والمتوسطية، التي هاجرت إلى أوروبا من آسيا وإفريقيا في العصر الحجري. وعلى هذا، فالشعوب الشمالية تطورت في الغابات والسهوب. ولما كان الأمر كذلك، اكتسبت الشعوب الشمالية، وفق جرانت، صفات فيزيائية مثل الطول ولون الشعر والبشرة والعينين والبنية الجسدية، ميزتهم عن الألبيين والمتوسطيين.

لكن جرانت يذهب أبعد من ذلك فيمد الخط، مجددًا، على استقامته، رابطًا بين العرق وبين سمات ذهنية محددة، زاعمًا أن الخصال الأخلاقية والعقلية والروحية، شأنها شأن السمات الفيزيائية، تتكرر وتنتقل بثبات من جيل إلى جيل. فالولاء والشهامة والنبل والإتقان والميل إلى النظام والتنظيم والبراعة في التصويب والرماية والنزوع نحو الفردية والاعتماد على النفس والغيرة على الحرية الشخصية، كلها صفات جوهرية في الشماليين. وهو ما يفسر، بحسب جرانت، غلبة الشماليين في البروتستانتية.

فعلى خلاف المتوسطيين الكسالى والألبيين التواقين للعبودية، يكتب جرانت "الشماليون رائعون وحيويون ومفعمون بالطاقة، وهم أيضا صيادون ومستكشفون ومغامرون وبحارة وجنود". والتعليل التطوري للصفات الشمالية "العظيمة" تلك، هو أن الشماليين نموا في شمال أوروبا، حيث الظروف المناخية القاسية في الشتاءات الطويلة كانت تُملي على السكان نمطًا إبداعيًا وسريعًا وكفؤًا في الأصياف القصيرة، فيروحون يصنّعون ويبتكرون ويتبصرون ويسعون في توفير الغذاء والملبس والمأوى. والحال هذه الحال، أدى الطلب على الطاقة إلى إنتاج ضرب "رجولي" قوي من البشر، وعرق معتمد على ذاته يسعه الدخول في المعارك وسحق الأمم الضعيفة التي لم تخضع "للتنظيف" لأنها لم تمرّ بظروف مناخية صعبة.

فعزلة الشماليين وقسوة بيئتهم، في زعم جرانت، أكسبتاهم صفات رجولية ورفعتهم درجة فوق الجنوبيين، ومكّنتهم من الهيمنة على الشرق والغرب. فقد "جلبوا معهم من الشمال العزم والبأس والصلابة التي جعلتهم ينتصرون في المعارك على الحضارات الضعيفة". والشماليون الفحول يواصلون "التوسع والغزو والاحتلال والهيمنة والإبادة والاحتشاد والقيادة والنهب والانتشار والاندفاع". ولكل هذا وغيره كثير، لم يشكّ جرانت في أن العرق الشمالي هو "العرق السيد".

صدر "أفول العرق العظيم" عام 1916، قبيل دخول الولايات المتحدة بقليل في الحرب العالمية الأولى. ولذا، لم يحظ باهتمام كبير في البداية. لكن استئناف الهجرة بأعداد كبيرة إلى البلاد بعد الهدنة، والإرث المعادي لليسار والشيوعية والأناركية، خلقت كلها أرضًا خصبة للرسالة العنصرية والنخبوية في كتاب جرانت. وهو، أي الكتاب، لئن لم يكن من الأفضل مبيعًا، إلا أن أفكاره جعلت تتسلل في المجتمع الأمريكي على نحو ما يتخلل الماءُ الرملَ، ببطء لكن بثبات.

فغداة نشر "أفول العرق العظيم"، أثنى العديد من الأكاديميين والبيولوجيين وعلماء الجينات والحيوان والسوسيولوجيين والنفسيين والأنثروبولوجيين والمؤرخين والجغرافيين ورؤساء الجامعات على الكتاب. وهؤلاء كانوا يشغلون أهم المواقع في صفوة جامعات الولايات المتحدة، مثل هارفارد وبرينستون وستانفورد وييل. فاعتنقوا نظريات جرانت وأوصوا طلابهم بكتابه. فنقلوا مواضيع مثل علم تحسين النسل والجينات والأعراق من الهامش إلى المتن.

وأبعد من ذلك وأهم، التأثير الأقوى لكتاب جرانت كان وصوله إلى أيدي النخب السياسية في واشنطن، في البيت الأبيض والكونجرس، معًا وفي آن. فقد تُليت مقاطع من الكتاب من قبل بعض أعضاء الكونجرس، وكانت أفكاره في قلب النقاش الذي تُوّج بسن قانون الحد من الهجرة عام 1924.

فلما أخذ يتشكل "وعيٌ نوردي" في المجتمع، كان لا بدّ للسياسيين في الإدارة والكونجرس أن يواكبوا حركة الشارع وصوته. ففي عام 1921 أشاد الرئيس ونائبه علنًا بماديسون جرانت "والجرانتية" عمومًا. فكتب كالفن كوليدج، نائب الرئيس (سيصبح رئيسًا فيما بعد)، مقالًا في مجلة "التدبير المنزلي العظيم" (وهي مجلة نسائية نخبوية لكن هائلة التوزيع، كانت تطبع مليون نسخة في العدد وحافظت على أرقام توزيعها الكبيرة حتى أثناء الكساد العظيم) عنوانه "لمن هذا البلد؟"، دعا فيه إلى أن تكفّ أمريكا عن كونها "مكبّ نفايات" لأفواج الغرباء الذين "ليسوا فقط خطرًا اقتصاديًا، بل أيضًا تهديد بيولوجي للصحة العامة".

أما الرئيس نفسه، وارين هاردينج، فقد حذّر في خطبة ألقاها في بيرجهام بألاباما عام 1921 من الخطر المدمر الذي يجلبه "الغزاة داكنو البشرة"، زاعمًا وجود "فرق جوهري ونهائي وحتمي" بين الأعراق، ومعلنًا أنه يفكر مليًا بتشكيل لجنة تدرس مسألة العرق. وإذ أشاد السيناتور عن ميسيسيبي، جيمس فاردامان، بفكرة اللجنة، نبّه إلى ضرورة اختيار أعضائها بعناية، فدعا أن تكون برئاسة ماديسون جرانت ولوثروب ستودارد. وهذا الأخير هو واحد من "حواريي" جرانت وصاحب كتاب "صعود المدّ الملوّن ضد العالم الأبيض"، الذي لم يلبث أن حطّ على مكاتب معظم وزراء الإدارة.

تفشت أفكار جرانت في أمريكا على نحو ما يتفشى الوباء، أو على نحو ما تخترق الأسود قطيعًا من الجواميس، أي من غير مقاومة تُذكر، سوى بعض الأصوات الخافتة هنا وهناك. فبدا المجتمع كتلة مرصوصة أو مجرد كتلة "رجال بيض غاضبين". وحده الأنثروبولوجي فرانز بواس، من تصدى بجدية للرد على جرانت. فأجرى تجارب وأبحاثًا ميدانية على 18 ألف رجل وطفل من المهاجرين الجدد، فنّد فيها بالدليل عوار افتراضات جرانت حول السمات الجسدية والعقلية للبشر. فردّ جرانت على أدلة بواس في الطبعة الثانية من كتابه، غامزًا من يهوديّة الأنثروبولوجي المشهود له بالكفاءة والنزاهة، معتبرًا أنه، بسبب "نوعه"، صاحب مصلحة في معارضة تقييد الهجرة.

إنجيل هتلر

وإذ شرعت مبيعات أفول العرق العظيم تضمحل في العشرينات، راح الاهتمام يتعاظم به على الضفة الأخرى للأطلنطي. وأخذ صيت جرانت يتورم في القارة العجوز؛ فنُشر الكتاب في بريطانيا وتُرجم في فرنسا والنرويج... وطبعًا في ألمانيا، وفي هذه الأخيرة، وقع الكتاب على أرض شديدة الخصوبة.

أبدى خمسة ناشرين حماستهم لترجمة الكتاب وشراء حقوق نشره، حظي من بينهم جي إف ليمان بذاك "الشرف"، حسبما يذكر جوناثان سبيرو. تلقّف ليمان السِّفر الجليل على نحو ما يتلقّف الطفل لعبته، مثلما أقبلت النخبة الألمانية عليه على نحو ما يُقبل المريد على شيخه. وليمان هذا، انتمى في مطلع شبابه إلى حزب "أرض الآباء" اليميني، وانضم عام 1920 للحزب النازي، وسرعان ما غدا مقربًا من أدولف هتلر. ورغم أن (أو بسبب) كتاب جرانت ظهر في جمهورية فايمار الديموقراطية، إلا أنه لقي اهتمامًا كبيرًا. ذلك أن المساحة الديموقراطية الوافرة، خلقت بيئة من الحرية طُرحت فيها مسائل حساسة، مثل الجدل حول عدم أهلية اليهود، بيولوجيًا.

في مقدمة الطبعة الألمانية، كتب الدكتور رودولف بولاند، مترجم الكتاب يقول إن "الدروس والنُّذُر التي قدمها جرانت في الكتاب، مهمة وذات صلة للشعب الألماني (...) كان مفاجئًا أن يقدّم جرانت لعلماء تحسين النسل الألمان شفاءً للانحطاط العرقي"، آملاً أن يلهم جرانت "الوطنيين الألمان" أن يحملوا "القضية الشمالية" (أو النوردية) من أجل مجد الشعب.

بدوره، كتب الأنثروبولوجي الفرنسي جورج لابوج إلى جرانت "لقد ترك كتابك المترجم للألمانية أثرًا عظيمًا في صفوف الحركة النوردية، والجميع عرفوه". لم يُدهَش لابوج من "عبادة" العلماء الألمان وحسب لجرانت، بل أيضًا من الشباب، الذين باتوا "مشبّعين بالأفكار البيولوجية، وبدأوا أخيرًا بنبذ إدخال العناصر الأجنبية إلى ألمانيا". أما عالم تحديد النسل، كيرت هولر، فكتب في مجلة "أخبار تحسين النسل" مبشرًا الجمهور "لقد حاز كتاب جرانت على دائرة واسعة من القراء في ألمانيا، مثلما ساعد في إطلاق شرارة الحركة المحافظة على العرق الشمالي وتكثيره".

ولكنّ الحدث الأبرز كان انبهار هتلر نفسه بكتاب ماديسون جرانت، الذي ألهب خيال الفوهرر. فكتب إليه رسالة إعجاب شخصية مثنيًا فيها على عمله ومُجْملًا إياها بعبارة "هذا هو إنجيلي!". فلما وقعت الأخبار الطيبة تلك على مسمع جرانت في نيويورك، انتشى الطاووس وماجت ذكريات الليالي الخوالي في درسدن في رأسه وسرى في عروقه تيار من اللذة.

مذّاك، شرع علماء تحسين النسل الألمان بتوثيق الروابط بينهم وبين الجرانتيين الأمريكيين. لقد كانوا مأخوذين بـ"نجاح" نظرائهم الأمريكيين في الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، وإقرار قوانين معادية لاختلاط الأعراق، وتطبيق إجراءات "تعقيم" إجبارية. وبدأت الصحف الألمانية بنشر التطورات "العلمية" في الولايات بكثافة وانتظام. وعلى هذا، كان صنّاع السياسات في الحزب النازي على دراية تامّة بالتشريعات العنصرية الجرانتية في أمريكا. بل إن بعضهم امتدحوا سياسات الهجرة الأمريكية الصارمة ولم يخفوا "حسدهم" تجاه الأمريكيين، الذين "عالجوا المسألة اليهودية" هناك. وحين نشر الحزب النازي عام 1936 قائمة الكتب التي يوصي بها في علم الوراثة، كان من بينها كتاب "أفول العرق العظيم". والحقيقة أن كتاب هتلر، كفاحي، يكاد يكون منحولًا من ألفه إلى يائه من كتاب "أفول العرق العظيم"، لولا أنه كان يستعمل كلمة "الآري" عوضًا عن "النوردي" أو الشمالي.

شكّل ماديسون جرانت، منذ العشرينات وحتى وفاته عام 1937، قناة اتصال ثابتة بين علماء تحسين النسل الأوروبيين وبين زملائهم الأمريكيين. وبلغت العلاقات هذه ذروتها عندما وصل اثنان من تلاميذه الألمان أرفع منصبين علميين في الرايخ الثالث، هما يوجن فيشر وهانز جوتنر.

لكن لماذا احتاجت النازية "للعنصرية العلمية" الأمريكية ونبيّها ماديسون جرانت؟ أغلب الظن أن السبب هو أن النازية، على خلاف كل ما سبقتها من حركات فاشية، كانت أيديولوجية جدًا، على ما لاحظت حنة أرندت عندما درست الأنظمة الشمولية (التوتاليتارية)، في كتابها "في أصول التوتاليتارية". هذا الفائض الأيديولوجي، كان لا بدّ أن يُسنَد بعكاز ثانٍ هو العلم، قدس أقداس النازية وصنمها المعبود. ليس يعني ذلك أن النازية كانت تفتقر إلى العلماء، لكن هؤلاء كانوا أقل كفاءة من نظرائهم الأمريكيين. ثم إن رجلاً مثل هتلر أحرق الرايخستاج، ليس من النوع الذي يحب الثرثرة كثيرًا، بل يفضل العلم على تنظيرات الفلاسفة: هذه مقبلات، ذاك الطبق الرئيسي؛ وهو ما أعطاه إياه ماديسون جرانت كأحسن ما تكون العطايا؛ فاعتبره إنجيله.

قضى ماديسون جرانت سنواته الأخيرة طريح سريره، عاجزًا مشلولًا، ومات ملهمه في نادي نصف القمر، ويليام ريبلي، منتحرًا. وتراجعت مبيعات "أفول العرق العظيم" تدريجيا في الثلاثينات، وأضحت أفكار العنصرية العلمية منبوذة إلى أن بلغت نزعها الأخير في الحرب العالمية الثانية ثم مع انتعاش الليبرالية في الخمسينات. يُردّ ذلك كله إلى أن قسمات الوجه النازي أخذت تتضح أكثر فأكثر في الولايات المتحدة؛ نتيجة لتطور الاتصالات وهجرة المفكرين الألمان غداة صعود هتلر، ولاسيما فلاسفة مدرسة فرانكفورت، إلى أمريكا؛ فأخذ الوعي بالشر النازي يزداد. لكن يبرز سؤال آخر هنا، هو لماذا لم تنزلق الولايات المتحدة، في عزّ المد العنصري الجرانتي في المجتمع والنخبة، إلى ما انزلقت إليه ألمانيا.

في كتاب "في المسألة العربية"، يفرّق عزمي بشارة، بذكاء وفطنة، بين مفهومين؛ تأسيس الديموقراطية، وإعادة إنتاجها. فإذا أتت الانتخابات في أمريكا بشخص غير ديموقراطي، مثل جورج بوش أو دونالد ترامب أو وارين هاردينج (مادح جرانت)، فلن يضرّ ذلك العملية الديموقراطية نفسها لأنها تأسست وترسّخت وتحميها مؤسسات متنوعة وسلطات منفصلة بعضها عن بعض فصلًا تامًا. أما عملية تأسيس الديموقراطية فلا بدّ أن يتولاها أشخاص ديموقراطيون.

وعلى هذا، حالت الديموقراطية الراسخة في أمريكا في الثلث الأول من القرن العشرين دون تغول النخبة الحاكمة العنصرية عليها، هذا ناهيك عن نهم أمريكي قديم للحرية وطلب لا يبرد ولا يتزعزع على الفردية ورفض السلطوية. بل إن جرانت نفسه، كانت كراهيته للمهاجرين تنبع من خشيته أن هؤلاء سيتكاثرون ويقيمون حكمًا سلطويًا يضطهد البيض. أما قوله إن الشماليين أو النورديين يشغلون معظم المقاعد في البروتستانتية، فهي إشارة تستبطن مديح التمرد والفردية والخروج عن السلطة والانشقاق عن التسلط (الكاثوليكي في هذا السياق).

الاستعلاء الأبيض اليوم

لكنْ، يبدو من المشكوك فيه القول إن هناك خطرًا وجوديًا من قبل حركة الاستعلاء الأبيض التي تنفذ عمليات قتل هنا وهناك بين عام وآخر. ففضلًا عن رسوخ الديموقراطية الغربية، على ما مرّ أعلاه، من الجليّ أن معتنقي فكرة الاستعلاء الأبيض المعاصرين، أنصاف المتعلمين، لا يملكون ولو جزءًا ضئيلًا مما امتلكه الآباء المؤسسون العنصريون من أمثال ماديسون جرانت وصحبه. فهؤلاء، رغم الشر الذي انطوت عليه أفكارهم، كانوا مفكرين حقيقيين ومنظّرين أفذاذ.

وإذا كانت أفكار هؤلاء ونظرياتهم (العرق والغزو والاستبدال ومعدلات المواليد.. إلخ) قد تردد صداها في منشورات جزار المسجدين في نيوزيلاندا وزميليه منفذا مذبحة النرويج عام 2011 ومذبحة معبد بترسبيرج العام الماضي، فالحقيقة أن هذين وأمثالهما أضعف بكثير من أن يستطيعوا هدم التجربة الديموقراطية المتجذرة. وأغلب الظن أن ارتكاباتهم هذه دليل على الضعف والهزيمة والشعور الساحق بالنبذ والاستبعاد.

ذلك أنه دورٌ يدور؛ فالأقليات والملونون وداكنو البشرة والسود، الذين تقزز منهم ماديسون جرانت ذات يوم ووضع بعضهم في أقفاص القرود، باتوا اليوم، بفضل الديموقراطية، جزءًا أصيلاً من المجتمعات الغربية والمجتمع الأمريكي على الأخص، بل لم يعد يمكن تخيل المجتمعات الغربية من غيرهم؛ فهم في قلب السياسة والثقافة والموسيقى والاقتصاد والتكنولوجيا والرياضة.

ويكفي، على سبيل المثال، أن نقع على هذه المفارقة الجارحة؛ فأحفاد باعة السمك اليهود أوائل القرن العشرين في نيويورك، يهيمنون على أقوى لوبي أمريكي الآن، وبدورهم يمتلك أحفاد جامعي الخردة اليونانيون ثاني أقوى لوبي هم وأحفاد ماسحي الأحذية الأرمن. بل إن هؤلاء الأخيرين خرجت من بينهم كيم كارداشيان، صاحبة أشهر وجه (وأشياء غير الوجه) في العالم.

أما السود، من اشتركوا مع القزم أوتا بينجا في اللون، أمثال ليبرون جيمس وشاكيل أونيل ومايكل جوردان وكوبي براينت، فهم الآن عمالقة يفيضون حضورًا وواقعًا ويملؤون الشاشات والصفحات، فضلاً عن أن رئيسًا للبلاد جاء منهم.