الصحافة في زمن السوشيال ميديا: حذار من إغضاب القراء

هذا التقرير مترجم عن صحيفة ذا جارديان البريطانية

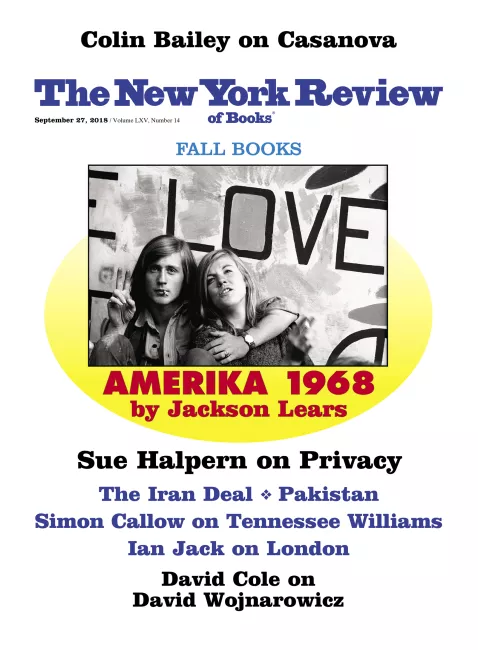

في الوقت الذي التقط فيه 130 ألف قارئ منتظم لدورية نيويورك للكتب نسخهم من المجلة الأسبوع الماضي؛ كانت القصة الرئيسية التي تحتل الغلاف قد كلَّفت رئيس التحرير إيان بوروما وظيفته في المجلة.

مقال بالغ السوء، (تعتذر عنه المجلة في عددها الجديد)، كتبه مذيع الراديو الكندي السابق جيان غوميشي، علق فيه طويلاً على "الأشياء السيئة" التي حدثت له بعد نشر ادعاءات تتعلق بسلوكه نحو النساء.

وسط دهشة وغضب بالغين من فكرة أن تتحول الدورية الرصينة، إلى منصة لإعادة الاعتبار الاجتماعي لشخص متهم بالانتهاك الجنسي للنساء؛ صب الصحفيون والقراء المشتركون جام غضبهم ورفضهم على المجلة. ويبدو أنه كان غير قادر على الصمت، فقد رد بوروما على النقد الموجه للمجلة بنشر حوار مع إيزاك شوتينر محرر مجلة سليت Slate، الذي قدم رواية مرتبكة إلى حد مُخجِل حاول فيها دعم موقف غوميشي.

المقتطف الذي حاز اهتمام مستخدمي الويب أظهر قدرًا مستفزًا من غياب الوعي بكيفية تلقي القراء للقصة. يقول بوروما في هذا المقتطف؛ "لا أعرف شيئًا عن طبيعة سلوكه (يقصد غوميشي) ومدى القبول الذي كان موجودًا من النساء، والحقيقة لا يهمني أن أعرف". وبهذا التعليق انتهى مستقبله الوظيفي.

يفترض أن يكون الصحفيون خبراء في مسألة "السياق" وإيجاد الصلة بين الحقائق والظروف والتوفيق بينهما، إما بتقديمها في قالب قادر على تعليم المتلقي أو في قالب قابل للبيع دون إغفال تقديم التحليل العميق والمتفهم.

من الصعب تخيل ما يمكن أن يجعل من نشر قصة "سقوط رجل" التي نشرتها المجلة الرصينة؛ أمرًا مقبولا في هذه اللحظة تحديدًا.

ربما لو لم يكن جون هوكنبري - مذيع راديو آخر فقد وظيفته بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي- قد نشر موضوعًا مماثلًا في "هاربر" في الأسبوع ذاته؛ أو ربما لو قامت دورية نيويورك للكتب بمراجعة مصداقية المعلومات والروايات الواردة في قصة غوميشي، أو حتى لو كانت تأكدت من كتابتها بشكل أفضل، أو لو حصلت الدورية على تعليق السيدات اللائي يدعين تعرضهن للتحرش على يد غوميشي، ربما لو فعلت الدورية أي شيء من هذه الخطوات؛ أو حتى ربما كانت الدورية لتنجو لو لم يتم اختراع الإنترنت. لو حدث أي شيء من هذا لنجا بوروما ولم يفقد وظيفته.

تحليل بوروما لما جرى عقب النشر؛ هو أنه "تمت إدانته على تويتر". قال بوروما لمجلة فيريج الصادرة في هولندا؛ "كرئيس تحرير لدورية نيويورك للكتب، نشرت عددًا خاصًا عن المتهمين في حملة (أنا أيضًا) #MeToo الذين لم تدنهم المحاكم الرسمية، ولكن أدينوا عبر السوشيال ميديا. والآن؛ أنا نفسي تعرضت للتشهير".

تضع مضايقة القراء والرعاة في صناعة - كالصحافة- محاطة بالمخاطر الاقتصادية؛ أثقالا أكبر على القرارات التحريرية، أو تدفع باتخاذ قرارات في الاتجاه المعاكس، مثلما فعلت نيويوركر في مهرجانها عندما تخلت عن عادتها المألوفة في استضافة المشاهير اللامعين، واستضافت المتشدد الكريه ستيف بانون كمتحدث رئيس في مهرجانها الأخير. رئيس التحرير ديفيد ريمنك غيَّر رأيه عقب الإعلان، وتراجع عن استضافة بانون.

الإدانة المجتمعية لما يمكن أن نسميه "قرارات تحريرية خاطئة"؛ يمكن أن تكون لها تبعات اقتصادية خطيرة على غرفة الأخبار. في نيويورك تايمز صارت صفحات الرأي تعتني بشكل خاص بغضبات الجمهور التي صارت شبه منتظمة.

عندما نشرت نيويورك تايمز المقال الشهير الذي كتبه موظف مجهول في البيت الأبيض قبل أسبوعين، تصرفت المجلة بذكاء واضح إذ أعطت القراء فرصة لطرح أسئلة عن المقال نفسه وعن قرار الصحيفة بنشره، وللمفاجأة؛ تلقت الصحيفة 23 ألف سؤال من القراء حول المقال.

البيئة السياسية في الولايات المتحدة وبوق السوشيال ميديا الكفيل بتضخيم كل شيء، غيرا من الطريقة التي يفكر من خلالها الناس في حرية التعبير. بعيدًا عن القوانين التي تتحكم في التعبير في كل البلدان الأخرى؛ اعتمدت حرية التعبير في الولايات المتحدة قديمًا على تقاليد اجتماعية والتعديل الأول للدستور للاحتفاظ بقدر من النظام في المناخ العام. الآن؛ تستشعر المؤسسات الصحفية ومنصات النشر الضغط الذي يواجه رغبتها في نشر محتوى معين أو التركيز على مضامين بعينها.

السوشيال ميديا والشركات التي تقدم منصات نشر غير صحفية (مثل فيسبوك وبلوجر وميديام وتمبلر) يقولون إنهم يواجهون ضغوطًا أكبر لحذف المحتوى، هم تحت ضغط يطالبهم أن يحظروا ويتخلصوا من محتوى معين؛ أكبر من ذلك الضغط الذي قد يطالبهم بالحفاظ على حرية التعبير.

الضجة التي ثارت مؤخرًا بخصوص أليكس جونز صاحب برنامج حروب المعلومات Infowars، والذي قدم من خلال برنامجه المصور والمذاع عبر الإنترنت مجموعة من النظريات الضحلة التحريضية التي تسببت في أذى بالغ وإساءات. أثبتت الضجة - التي حدثت بعد وقف البرنامج- أنه حتى الشركات والمنصات التي تستضيف الحوار العام غير قادرة على تحمله، وليست منيعة أمام الضغوط ولا أمام القرارات التحريرية العقلانية.

كيف يُتَّخَذ القرار بشأن ما يصل للجمهور وما ينبغي كتمانه؛ صار جزءًا من صراع سياسي أكبر بين ما يراه البعض يمينًا متشددًا عالي الصوت بشكل مبالغ فيه، وما يوصف بالنخبة الليبرالية.

ظهر الأسبوع الماضي أن مهندسي محرك البحث جوجل ناقشوا كيف يمكنهم أن يواجهوا ظهور نتائج بحث تحوي مصطلحات عنصرية، عقب إصدار دونالد ترامب لقرار منع دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة في يناير/ كانون ثان 2017.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، فالطريقة التي تنتشر بها الأخبار والمعلومات وحتى الآراء، تتنازعها الرقابة اللصيقة من الجمهور والمنافسة الحادة بين الوسائل الإعلامية وبعضها.

في تقرير من مجموعة تفكير "البيانات والمجتمع" صدر الأسبوع الماضي، جمعت الباحثة ريبيكا لويس معلومات من عدد من القنوات على يوتيوب، لتصف ما أسمته بـ"شبكة التأثير البديلة" لمن صنفتهم بالتحرريين ومدوني الفيديو الذين يميلون لليمين، ومقدمي يوتيوب الذين يستخدمون نفس وسائل الترويج وخطط ضبط اجتذاب محركات البحث كي يصبحوا "انفلونسرز".

سارع العديد ممن ذكرتهم ريبيكا في بحثها إلى منصات السوشيال ميديا، كي يطعنوا في مصداقية نتائج البحث أو يدفعوا بأن تصنيفهم السياسي غير دقيق. لكن تصنيفها لشكل جديد من الشبكات التي تعمل خارج الإعلام الجماهيري لا يوجد فيه ذرة شك. تبرز دراسة ريبيكا لويس عمليات الدعاية واستخدام الكلمات المفتاحية وخداع محركات البحث الذي تمارسه هذه الشبكات، وتبين كيف ينتقي أعضاؤها منصات النشر التي جرى تصميمها بشكل يحفز هذا النوع من الممارسات، حتى لو لم يدر في خلد مصمميها (من المبرمجين) أنها ستدعم هذا النوع من المحتوى.

دراسة لويس حوت أيضًا فكرة مفادها أن منصات نشر مثل يوتيوب يجب أن "تشرف على المحتوى والسلوك الذي يقدم قيمًا فجّة، كأن ترفض المحتوى الذي يروج لتفوق أصحاب البشرة البيضاء حتى لو لم يكن يحوي إهانات".

عملية إدارة قنوات يوتيوب التي تروِّج أجندات اليمين، ربما تكون على الطرف النقيض لحالة دورية نيويورك للكتب فيما يتعلق بمسألة اتخاذ القرار التحريري، ولكن؛ الضغط الذي تولده شبكات الجمهور على الإنترنت سيستمر في إعادة تشكيل الجانبين، ربما بمعدلات وفي اتجاهات لم يستعد لها أي منهما.