استقلال مصر السياسي لعبة في يد الاستيراد

في أحيانٍ عديدة يكون الحراك التجاري على المستوى الدولي، هو أكثر المرايا قدرة على إعطاء صورة واضحة للعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول، وخير مُعبر عن تطور الأوضاع الإقليمية والعالمية. وببساطة نسبية، يتمكن المتابع للموازين التجارية وموازين المدفوعات وغيرها من تفسير الظرف السياسي القائم، والعلاقة بين دولتين، وووضع مفاتيح لخريطة موازين القوى الدولية في هذه الفترة أو تلك.

يمكننا أن نراجع هذه الفرضية على علاقات مصر الخارجية، من خلال النظر إلى الواردات في الفترة بين عامي 2016 و2017، بحسب أحدث البيانات المكتملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأنا هنا لا أريد الحديث عن الصادرات، رغم ارتباطها طبعًا بالواردات، ولكن فى الدول النامية التي لا تزال حتى اليوم تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من الخارج (سواء سلع جاهزة أو مكونات صناعية)؛ تكون حركة الواردات إليها فى معظم الأحيان أكثر تعبيرًا عن قدرتها على الوفاء بالمتطلبات الأساسية من السلع التصديرية، التي تعتمد عليها كمصدر للعملة الأجنبية. ورغم أهميتها الكبيرة؛ تظل الصادرات غير ذات دلالة حقيقية إلا في الدول الصناعية الكبرى.

تعكس البيانات المنشورة عبر الوكالة الإحصائية الرسمية للدولة صورة -أراها واضحة- للوزن المصري دوليًا، من خلال المصالح والعلاقات التجارية للدولة، وكيف تردد صدى هذه العلاقات التجارية في تأثير مصر في القرارات والعلاقات الدولية المهمة. كما تعكس حجم استقلال القرار المصري الذي يتأثر بمصالح الدولة الخارجية، والذي سنرى في استعراضنا هنا أنه (أي استقلال القرار الوطني) في تراجع مستمر، إذ تفرض مصالح مصر الاقتصادية عليها دور التابع.

ألمانيا.. تحولات موحية

شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تدهورًا شديدًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض واردات مصر من ألمانيا بنسبة 26.3%، وهي نسبة تعادل 4.5 مليار دولار. وهو أمر قد يراه البعض جيدًا للوهلة الأولى، على اعتبار أن قوة اقتصاد الدولة تُقاس جزئيًا بقلة وارداتها وزيادة صادراتها؛ ولكن الأمر هنا يختلف جذريًا، فلهفهم ميزان العلاقات واتجاهات الدولة الاقتصادية، علينا أن ننظر إلى نوعية الواردات وليس حجمها فقط.

منذ بداية العلاقات بين الدولتين ولفترة طويلة ظل الجزء الأكبر مما يرد إلى مصر من ألمانيا عبارة عن آلات ومعدات، أى المُدخل الأساسي للصناعة المحلية، وليس مجرد سلع استهلاكية. لكن البيانات الرسمية الصادرة عن الدولة المصرية تعكس تحولا في هذا الوضع بتراجع التعاون على مستوى التصنيع واستيراد الآلات والمعدات، لصالح التوسع في استيراد السلع الاستهلاكية.

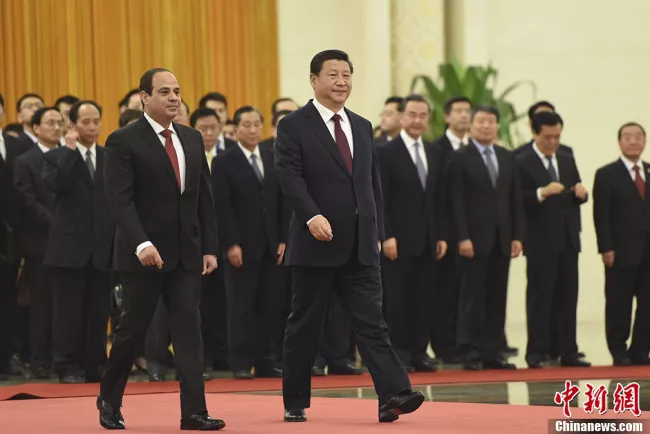

يجيء هذا التطور السلبي على خلفية الموقف النقدي الذي تتبناه الجهات المسؤولة في ألمانيا، من الكيفية التي تولى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013. والذي ظهر في الموقف المبكر للاتحاد الأوروبي ومفوضيته التي اعتبرت ما جرى بمصر انقلابًا عسكريًا، قبل أن يتغير الموقف الرسمي المعلن على الأقل.

ولا يُغير من ذلك الأمر شيئًا أن استقبلت المستشارة الألمانية الرئيس السيسي في لقاء مشوب بالتوتر والحساسية.

كما لم يشفع لمصر أيضًا -على ما يبدو- شراؤها لأربعة غواصات ألمانية مجهول الغرض من ورائها، بمبلغ مليار يورو على وجه التقريب، أي ما يزيد عن 20 مليار جنيه، واختيارها شركة "سيمنس" الألمانية دون غيرها لتنفيذ ثلاث محطات كهربائية عملاقة ، في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، بتكلفة تتجاوز 6 مليار يورو أي حوالى 120 مليار جنيه.

ويظهر أيضًا من واقع الأرقام المتاحة لنا؛ أن ألمانيا كانت -على ما يبدو- تضع أمالاً عريضة على مصر ما بعد ثورة يناير، وبالأحرى على إمكانية حدوث تحول ديموقراطي حقيقي في بلاد النيل من بعد سقوط نظام مبارك، بدليل ارتفاع صادراتها الصناعية في الفترة ما بين 2011 وحتى 2016 من 2.179 مليار يورو أى 2.5 مليار دولار أمريكي على وجه التقريب في عام 2009، لتصل إلى ما يقرب من 6 مليار دولار فى 2016.

ولكن من الواضح أن الحكومة الألمانية بدأت مؤخرًا ترى أن التحول الديموقراطي اللازم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لن يحدث في ظل الإدارة الحالية، فصار دعمها للإدارة القائمة محصور في حدود الحفاظ على الحد الأدني من الاستقرار في مصر، وبالتبعية؛ الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وما يُرجح هذا السيناريو هو أن الحكومة الألمانية نفسها لم تتغير على مدار الأعوام السابقة حتى ما قبل 2011، ولا تزال ميركل هي المسيطرة على أمور السياسة الألمانية، أي أن العنصر المُتغير يجب أن يكون مصريًا وليس ألمانيًا.

الصين.. تجارة وقدوة

رجوعًا إلى بيانات 2016 و2017 التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء، فقد عانت الواردات الصينية إلى مصر ، وتراجعت إلى 8 مليار دولار بنسبة هبوط 13.5%، وإن كان ذلك في الأغلب مرده إلى ضوابط وضعتها السلطات المصرية لمواجهة سيل المنتجات منخفضة التكلفة والجودة التي كانت الصين تغزو بها الأسواق المصرية. ومن أشهر هذه الضوابط والإجراءات؛ النص على ضرورة قيد الشركة في سجل للمصدرين إلى مصر، واتباع اشتراطات معينة متعلقة بجودة المُنتج ومنشأه. ذلك التراجع ارتبط أيضًا بأزمة العملة الأجنبية في مصر، وانخفاض معدلات الاستيراد لفترة.

ولكن يبدو أن الصين هي الأخرى كانت لديها تصور ما مؤداه أن مصر ستبتعد نوعًا عن لعب دور التابع للولايات المتحدة الذي بدأ أيام السادات؛ وتوقعات بأن تتجه مصر شرقًا في ظل العداء شبه المعلن بين السلطة المصرية الحالية وإدارة الرئيس اﻷمريكي السابق باراك أوباما، واتساقًا مع التقارب الكبير بين السيسي وبوتن؛ هذه التوقعات الصينية صعَّدت من صادراتها إلى مصر من 10.46 مليار دولار في عام 2014؛ إلى 12 مليار دولار في 2015.

ومن السذاجة ادعاء أن هذه الزيادة جاءت من قبيل الصدفة البحتة في السنة الأولى لحكم عبد الفتاح السيسي؛ وتزامنًا مع اقترابه السياسي المؤقت من الصين. إلا أنه ومع نهاية 2016؛ كانت الصادرات الصينية إلى مصر قد هبطت إلى ما يقل حتى عن منسوب 2014، حيث وصلت 10.40 مليار دولار، في إشارة لوجود خلل في العلاقات السياسية ما بين البلدين، بكل ما لهما من علاقات تجارية تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضى.

أدى هذا التراجع إلى اضطراب الأسواق التجارية المصرية التي وجدت نفسها فجأة تفتقر إلى منتجات هامة كانت تستهدف ذوى القوة الشرائية الضعيفة، وتسهم بالتالي في إبطاء وتيرة الركود التي ضربت كافة القطاعات مؤخرًا.

السياسة والمصالح

أتت السعودية في طليعة المُستفيدين من المأزق السياسي والاقتصادي المصري في أعقاب بيان 3 يوليو/ تموز بوجه عام، وزادت صادراتها إلى مصر في العام المالي 2016- 2017 بنسبة 46.7% وصولًا إلى 4 مليار دولار، منها 2.74 مليار دولار وقود وزيوت، جزء كبير منها بالدفع الآجل "عالنوتة"، بعدما حصلت على مُرادها وتنازلت مصر لها عن السيادة على جزيرتى تيران وصنافير في إطار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية؛ مقابل زيادة الاستثمارات السعودية في مصر من جانب، والحصول على بترول لا تُستحق قيمته بشكل فوري من جانب آخر. ولكنه يظل مدفوع القيمة أيًا كان توقيت السداد.

هذا بعيدًا عن أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية أكثر تشابكًا وتعقيدًا من مجرد الواردات والصادرات، أو الميزان التجاري وما شابه، بالنظر إلى أبعادها التاريخية واتصالها الوثيق بالعديد من القضايا الإقليمية وما يحيط بها من توترات سياسية تحت السطح، على خلفية الطموح السعودي للعب دور الريادة في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

والسعودية في سبيل الوصول إلى تلك الغاية، تستخدم فى الأساس أدوات ضغط اقتصادية، لا تقتصر فقط على النفط كما يتصور البعض؛ لكنها تمتد لتشمل المنح والمساعدات والودائع الضخمة والاستثمارات المباشرة لإجبار الدول المتلقية، وفي مقدمتها مصر، على الرضوخ لمطالبها السياسية بما يصل أحيانًا لدرجة الدخول عنوة في تحالفات عسكرية.

ونجد على سبيل المثال لا الحصر؛ صادرات الحديد والصلب السعودية إلى مصر التى تُطرح هنا بأسعار أقل كثيرًا من مثيلتها المحلية، نظرًا لإنخفاض سعر الطاقة في السعودية عنه في مصر. وبالرغم من ذلك؛ لم تجرؤ وزارة الصناعة المصرية على فرض رسوم إغراق على السعودية مثلما فعلت مع الحديد الأوكراني والتركي والصيني.

روسيا قمح ونووي وود موصول

وانتعشت أيضًا الصادرات الروسية إلى مصر، حيث ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 28%، بعدما ظلت روسيا تضغط بأوراق اقتصادية عدة، جاء في مقدمتها ربط عودة السياحة الروسية المهمة بتقديم مجموعة من الصفقات، التي يبدو عند استقرائها أنها بمثابة تنازلات. منها إسناد عملية إنشاء محطة نووية "الضبعة" بالأمر المباشر إلى شركة روساتوم الحكومية الروسية. والصفقة مُبالغ في قيمتها بشكل واضح، فالتكلفة البالغة 30 مليار دولار تقترض مصر منها 25 مليار دولار من روسيا، وتسددهم فيما بعد بفوائد ضخمة. كما تحصل روسيا على وضع احتكاري في تشغيل وصيانة المحطة وتتحكم في حركة النفايات النووية كما ترى. كما صارت روسيا تتمتع بوضع شبه احتكارى في تصدير القمح إلى مصر، بما يصل إلى 1.40 مليار دولار سنويًا، لتكون هي بذلك أكبر مُصدر للقمح إلى مصر، وقادرة بالتالي على توجيه قرارها السياسي بما يتراءى لها.

وليس بغريب أبدًا على الدب الروسي أن يضغط على مصر – وغيرها – بصادرات القمح هذه. وغالبًا ما يقترن الأمر بفرض قيود على واردات روسيا من نفس تلك الدول كما حدث وقت الخلاف المصرى الروسى حول نسب الأرجوت فى القمح عام 2016.

ويبدو التحسن واضحًا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الصادرات الروسية إلى مصر عام 2015، كانت تبلغ 3 مليار و667 مليون دولار؛ ثم تراجعت إلى نحو 2.750 مليار دولار فى 2016، أي العام الذى شهد توترات سياسية شديدة بين البلدين بسبب سقوط الطائرة السياحية الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، في أواخر 2015، وما صاحب ذلك من شد وجذب على مستويات عدة.

ولو عدنا إلى الوراء أبعد من ذلك فسنجد أن الصادرات الروسية إلى مصر عام 2008 لم تكن تتعدى 1.860 مليار دولار على مدار السنة بكاملها تقريباً، بما فيها صادرات القمح. وكانت هذه من أسوأ فترات العلاقات الروسية المصرية في التاريخ الحديث؛ نظرًا للتقارب المصري الأمريكي في هذه الحقبة، لكن العلاقات لاحقًا شهدت تحسنًا تدريجيًا.

أمريكا.. تبادل قليل ومصالح كثيرة

في العام المالي نفسه (2016-2017) نرى أيضًا ارتفاعًا – وإن كان طفيفًا- في الواردات من الولايات المتحدة، وأرجح الظن أن هذا التحسن ناتج ليس عن دخول الرئيس الحالى دونالد ترامب البيت الأبيض؛ ولكن عن رحيل سلفه باراك أوباما، وهو ما أنهى بدرجة كبيرة التراشق بين الطرفين الذي ظل دائرًا منذ 2013، حيث كان الجانب الأمريكى يرى أن ما أتى بالسيسي إلى السلطة انقلاب عسكري، وتعدد الانتقادات الأمريكية الرسمية للسجل المصري في مجال حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية بوجه عام، بينما كانت مصر ترد عن طريق الإعلاميين المحسوبين على أجهزة الدولة، بإتهام واشنطن والحزب الديمقراطي بموالاة لجماعة الإخوان، وما يتضمنه ذلك من وجهة نظرها من دعم للإرهاب.

وربما كانت الواردات الأمريكية لمصر قد ارتفعت كثيرًا عن نسبة 1.6% لتصل إلى 3.90 مليار دولار، لولا ما أظهره ترامب من عداء وعنصرية تجاه العرب والمسلمين، ليحرج بذلك النظام في القاهرة ويجبره ألا يعلن بشكل واضح عن التقارب بينهما، وإن كان التقارب ظاهرًا في إجراءات مثل عودة المعونة العسكرية الأمريكية إلى مصر بعدما كانت قد علقتها إدارة أوباما.

وظلت الواردات من الولايات المتحدة إلى مصر في فترة ما بعد ثورة يناير تتدهور أكثر وأكثر، حتى هبطت من 6.832 مليار دولار في 2010؛ إلى أدنى مستوياتها في عامي 2015 و2016، بما يبلغ 4.758 مليار ثم 3.484 مليار دولار على التوالي. بعد ذلك بدأت في التحسن بمجرد خروج أوباما من المكتب البيضاوي.

ويجب علينا التنويه في هذا الصدد إلى أن هناك تباينًا في الأرقام ما بين بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، ومكتب الإحصاءات الأمريكي بالنسبة لسنة 2016. وإن كان ذلك لا يؤثر كثيرًا على الخلاصة في التحليل.

إنه لأمر مقلق فى الواقع أن تتحسن العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية مع الولايات المتحدة تحت ولاية رئيس مثل دونالد ترامب على وجه التحديد. ولا أقول ذلك من باب الفكاهة، أو لأسباب تتعلق بشخصيته؛ ولكن لمعطيات موضوعية تتعلق بسياساته في الشرق الأوسط بشكل عام، وكيفية الاستجابة لها من أطراف مصرية مختلفة. وليس أدل على ذلك مما يحدث في هذه الآونة من توسيع لاتفاقية "الكويز" ثلاثية الأطراف ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر.

وما يثير القلق أيضًا أن تلك الدول الخمس (ألمانيا والصين وروسيا والسعودية والولايات المتحدة) تستحوذ وحدها نصيب 24 مليار دولار من حجم الواردات المصرية، أي ما يزيد عن ثلث إجمالي الواردات البالغة قيمتها 66 مليار دولار. فهذه الدول الخمس هي صاحبة اليد العليا في رسم الكثير من السياسات على أرض المحروسة، أو على الأقل التأثير فيها بقوة.

يبدو إذن أن حكومتنا الرشيدة أقل علمًا ووعيًا من أي تاجر صغير في الموسكي أو الأزهر، حيث يدرك الأخير جيدًا أن أهم مبادئ النجاح في التجارة هو تنويع مصادر البضائع، حتى لو افترضنا حسن نية المورد الواحد. لكنه في النهاية مُعرض لوقوع ظروف طارشة، وقد يتوقف نشاطه أو تقل جودة ما يقدمه من منتجات، فما بالنا إن كان المورد هذا غير خالص النية ويبحث عن التحكم في التجار واحتكار السوق ووضعهم تحت رحمته.