"ساعات مع جريندر".. مغامرة ليتها لم تُكتَب

منذ سبتمبر الماضي، تزايد الحضور الإعلامي لقضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة -وتحديدًا تلك المتعلّقة بالمثليّة الجنسيّة- في الإعلام العربي عامةً، والإعلام المصري بشكلٍ خاص، وذلك بعد ما سمّي بأحداث قوس قزح، أو حفلة مشروع ليلى وما تبعها. تركز هذا الحضور على المثليّة الجنسيّة، وتباين منهج تناولها ما بين مؤسّسات وأبواق السّلطة وما هو مقرّب لها، التي شكّلت المصدر الرئيس والأكبر للتحريض والعنف المجتمعي؛ ومؤسسات أخرى وقفت على الحياد دون موقفٍ واضح، سلبيًا كان أو إيجابيًا؛ وثالثة عادةً ما توصَف بأنّها مؤسسات إعلاميّة "مستقلّة"، تبنّت موقفًا تقدميًا لم يكتف بتسليط الضوء على سُعار الدّولة وعنفها، بل كثّفت من تناول الموضوع وطرق إيصاله وتفكيكه بطُرق وأُطروحات مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال موقعيّ "مدى مصر" و"المنصّة".

اقرأ أيضًا: المسلمون وتاريخ من التسامح مع المثلية الجنسية

في غالبيّة الأحيان، تعيد المواد الصحافيّة المنشورة حول قضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة -حتّى تلك التي تبدو "متضامنة" أو "متعاطفة" منها- إنتاج الخطاب المجتمعي القامع والمهيمن، وتكون بحاجة إلى النّقد والتفكيك. إلّا أنّ مادّة نُشِرت على المنصّة في الثاني والعشرين من مارس/ أذار المنقضي بعنوان "ساعات مع جريندر.. مغامرة في تطبيق مواعدة المثليين"، لفتت انتباهي بشكلٍ خاص.

حملت المادّة بين سطورها ما هو مستفزّ ومنفّر، أو بصورة أدقّ، كانت مبنيّة على عنفٍ مبطّنٍ وخبيثٍ، ما ولّد لديّ شعورًا بالمسؤوليّة للتفاعل معها كشخص يعيش هذه التجارب في الدّرجة الأولى، ويستخدم جريندر –وإن بسياقٍ مختلف. وباعتباري أطمح لحضور أفضل لهذه القضايا في الإعلام العربي، وتحديدًا في الإعلام المحلّي الفلسطيني، حتّى كانت أبرز ترجمات هذا الطّموح بإعدادي "الدّليل الصّحفي لتغطية قضايا التعدديّة الجنسيّة والجندريّة" من خلال جمعيّة القوس للتعدديّة الجنسيّة والجندريّة، التي تحمل راية هذا التغيير في فلسطين.

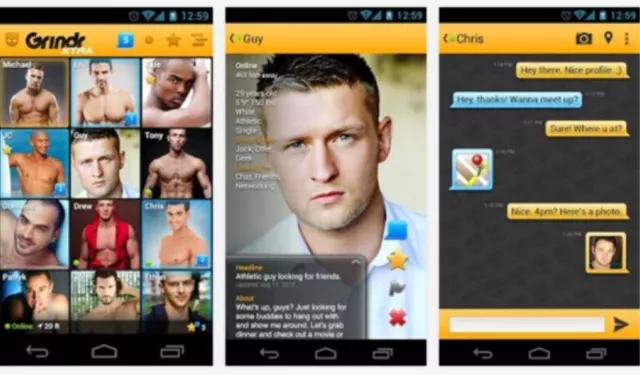

يستعرض المقال تجربة كاتبه "الذي يميل للنساء" مع تطبيق جريندر الشهير لمواعدة المثليين، وهي تجربة يصفها بالمهمّة، كونها "أضاءت له الكثير من المناطق المظلمة في هذا العالم السري"، على الرّغم من أنّها "قصيرة ومربكة". يقوم المقال في جوهره على نزعة واضحة، يمكن تقسيمها إلى شقّين مرتبطين -بغرض فهمها فقط-؛ الأوّل هو خلق المِثْلِّي كآخر، بعيد، غريب. أمّا الثاني، فهو استكشاف هذا الآخر وسبر عالمه، بدافع واحد فقط وهو الفضول.

يشكّل تطبيق مواعدة المثليين هذا للكاتب، كما يبدو، عالمًا غرائبيًا (إكزوتيكيًا)، مثيرًا، يدعو للغوص والاختراق، فتخال التجربة منذ البداية أشبه باستكشاف عالم من الكائنات الفضائيّة أو المنقرضة. التطبيق، وفقًا للكاتب، يساعد على "الحصول على شريك للحياة/ مواعيد غرامية/ لقاءات جنسية وما شابه من العلاقات الإنسانية التي تعتمد على إفراز الهرمونات والسوائل الجسدية". تعرّف على جريندر، أنشأ حسابًا على التطبيق، "بدأ الرّحلة"، "ولديه الكثير من القصص ليحكيها"، على الرّغم من أنّه "لم يتخيّل يومًا أن يكون من روّاده". وكأنّه توصيف رحلة مغامِر شجاع ومقدام لجزء آخر من العالم!

يؤكّد الكاتب مجهول الإسم -كأولى الإشارات لمحاولته "تبرئة" نفسه- مرارًا أنّه "ليس مثليًا ويميل إلى النساء". ليس ذلك فحسب، بل و"السمراوات منهنّ على وجه التّحديد"، دون أي منطق أو داعٍ أو حتّى سبب فنّي لذكر هذه التفصيلة، سوى حاجته لإثبات شيء ما برأيي.

طوال المقال، يعيد الكاتب موضعة التجربة المثليّة على أنّها في المكان المقابِل، النّقيض، أو الآخر. أمّا محاولة مقاربتها كتجربة نتماهى معها جميعًا، وإن بدرجات متفاوتة، فهو أمر مُجرَّم.

اقرأ أيضًا: حقوق المثليين.. الفن يتحدث أولًا

في مقالتهما على موقع جدليّة، تؤطّر حنين معيكي وبيسان رمضان هذا الخطاب المتمثّل بالتعامل مع المثلي كآخر -وإنّ جرى تقبٌّله والتضامن معه- على أنّه "أدلجة للعنف الجنسي"، يعيد إنتاج الإقصاء ويشرعن العنف تجاه أشخاصٍ يعيشون تجارب تعدديّة جنسيّة وجندريّة. تقول الكاتبتان إن "خلق الآخر (المثلي/المتخيّل)، تحصر الحديث فقط في المستوى الفكري (تقبّل/ وعدم تقبّل)، والذي بدوره يحصر الحالة في موقف أخلاقي فقط"، فيفقد برأيي البُعد السياسي، ويُضيِّع الفرصة لوضع الموضوع في سياقات القمع الجنسي والجندري.

أمّا الشّقّ الثاني والمكمّل لمعادلة التنصُّل التي يتنباها كاتب الشهادة-بالإضافة للتأكيد على غيريته الجنسية أكثر من مرة- فهو تكرار التأكيد على أنّ الهدف الأوّل والأخير من هذه المغامرة هو الفضول، الذي دفعه بدايةً لخوض هذه المغامرة، ثمّ "انتصر" مرّة أخرى ليكرر التجربة مرّة الثانية، إلى أن تم "إشباع" هذا الفضول في النهاية.

يستلزم خلق "عالم المثليين" الفضائي هذا، وجود الفضول والرّغبة الجامحة لاستكشافه، ويكشف هذا الشّعور عن الفرضيّة الكامنة بأنّ هذا العالم هو بالضّرورة مختلف، ولا يشبه حياة الغيريّين وتطبيقات المواعدة الخاصّة بهم أو أي فضاء افتراضي يلتقي فيه مجموعة من النّاس؛ تمامًا كما يخلق الرّجل الأبيض نقيضه "غير الأبيض" (وفق تصنيفاته)، ويسعى لاستكشاف عوالمه متّكئًا على علاقات القوى الاستعماريّة والاستشراقيّة بين الطّرفين.

تبيّن مسألة الفضول موضوع علاقات القوى الجنسيّة والجندريّة الموجودة في المجتمع، من ناحية من يمتلك الحقّ أو القدرة على إشباع هذا الفضول والخوض فيه. الكاتب هنا يضع نفسه –كشخص "ليس مثليًا"- على رأس الهرم الجنساني الاجتماعي مُتيحًا لنفسه إشباع هذا الفضول.

الفضول ذاته هو الذي يسمح للنّاس بشكلٍ عام، والإعلاميّين بشكلٍ خاص، بالتقاط صور أشخاص يعيشون توجّهات جنسيّة وجندريّة مختلفة، ونشر تلك الصور، وسؤالهم عن أعضائهم وأدوارهم الجنسيّة، وغيره.

يصل بنا الكاتب في خلاصة تجربته إلى استنتاجه الخاص ومفاده "أن المثلية في مصر متواجدة في جميع طبقات المجتمع. ستجد حاصلين على شهادات عليا ومن تلقوا حظًا بسيطًا من التعليم، أغنياء وفقراء"، سبحان الله! أمّا الخطر الحقيقي، بعيدًا عن سذاجة الاقتباس السّابق، فهو في المغالطة التي تحملها الفقرة قبل الأخيرة، والتي تعيد إنتاج أكبر الخرافات والمغالطات رسوخًا، وهي أنّ السلوك الجنسي، وتحديدًا السلوك المثلي، هو نتيجة للكبت المجتمعي، ما "يضطر البعض لمفارقة هويته الجنسية لمجرد إشباع احتياج غريزي"، وليس اعتبار التنوّع في السّلوك الجنسي بكافّة أشكاله وتعبيراته جزءًا من الطبيعة والتنوّع البشري الأصيل.

من مسلّمات علم الجنسانيّة في الوقت الحالي اعتبار الميول الجنسيّة أمرًا انسيابيًا ومرنًا، بدل النّظر إليها كهويّات أو موضوعات ثابتة ضمن ثنائيّة غيري- مثلي، إضافة إلى عدم ارتباط السّلوك الجنسي بالهويّة الجنسيّة أصلًا؛ وذلك ابتداءً من أبحاث ألفريد كينيسي في منتصف القرن الماضي، التي طوّر من خلالها سلّمًا لتصنيف الطّيف الواسع من الميول الجنسيّة المختلفة، وصولاً للتنظير الكويري مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي، والذي أخذ منحىً مختلفًا عن التصوّر الهويّاتي السّابق (ثنائية الغيرية والمثلية) إلى آخر دينامي. إلّا أنّ ذلك يختلف بشكل كبير عمّا يطرحه الكاتب من ناحية ربط هذه السّلوكيّات والميول بالكبت المجتمعي، ما يرمز إلى أن اختفاءها وارد إن لم يعد هناك كبت.

قد تكون هذه المغامرة فعلًا مثيرة وملهمة للكاتب على حدّ قوله، إلّا أنّ المهمّ هو تفكيك مشاعرنا وتوجّهاتنا نحو الأمور، وفحص موقعنا الحقيقي والصّادق منها. ولم أسع في ما كتبته هنا إلى أنّ أردّ على كاتب الشهادة المشار إليها فقط؛ بل أهدف بالأساس إلى استغلال الفرصة لتسليط الضّوء على مقاربتنا للمثليّة الجنسيّة، وكتاباتنا عنها.