شيء ما عفن في تايلاند

قبل أيام أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوث شان أوشا، أنه سيعتزل السياسة، بعد تسع سنوات من سيطرته على الحكم بانقلاب عسكري في 2014.

جاء ذلك بعد أن أيدت غالبية التايلانديين في انتخابات البرلمان مايو/أيار الماضي حزب التقدم للأمام، المعارض للحكم العسكري، وهو ما أعاد إلى الأضواء تاكسين شيناواترا، رجل الأعمال الذي انقلب عليه الجيش في 2006 وخلعه من رئاسة الوزراء، بعد اتهامه بالفساد.

تبدو أجواء الانقلابات، المرتبطة عادة بالبلدان الفقيرة، غريبة على تايلاند، البلد الآسيوي متوسط الدخل، الذي قدم لنا دليلًا على أن ديناميكيات العسكر/السياسة لا تقتصر على الجانب الفقير من العالم فقط.

أزمة في الديمقراطية

يتفق الكثيرون على أن الديمقراطية تمر بأزمة عالمية، وأن كثيرًا من بلدان العالم، بما في ذلك بعض أرسخ الديمقراطيات، تواجه تراجعًا في مستوى الديمقراطية، وفي قدرة المؤسسات السياسية والقانونية على العمل والتمتع بالشرعية والقبول، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.

هذا التراجع أخذ أشكالًا مختلفة حول العالم، وإن كان النمط الغالب هو صعود زعماء سلطويين عن طريق الانتخابات، طبقوا بعد انتخابهم إجراءات تقوض الضمانات الدستورية وعمل المؤسسات الديمقراطية، كما وقع في حالة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وهو النموذج الذي يطلق عليه حاليًا "الشعبوية الجديدة".

لم تقتصر هذه الشعبوية على البلدان النامية مثل البرازيل والهند وتونس فقط، ولكنها امتدت إلى أوروبا ومحيطها، مثل فيكتور أوربان الذي وصل لرئاسة وزارة المجر، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

الانقلابات للغلابة فقط!

في المقابل، تقلصت فرص انهيار الديمقراطية عبر انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة بعدما كانت هي النمط السائد حول العالم منذ الخمسينيات وحتى السبعينيات، حتى باتت اليوم تقتصر تقريبًا على البلدان الأكثر فقرًا وتهميشًا في النظام العالمي.

في ظل الضعف المؤسسي يبدو الجيش هو الأقدر على التحرك في أوقات الأزمات

بدا هذا بوضوح مع تسارع حمى الانقلابات العسكرية في إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، بدءًا من مالي (2012 ثم 2020) وغينيا (2021) وبوركينافاسو (2022) وتشاد (2021) بعد اغتيال الرئيس السابق إدريس ديبي حتى تصعيد ابنه إلى سدة الحكم، ثم السودان (2022) وقبلها إزاحة البشير عن طريق انقلاب عسكري في (2019) وأخيرًا الانقلاب في النيجر (2023).

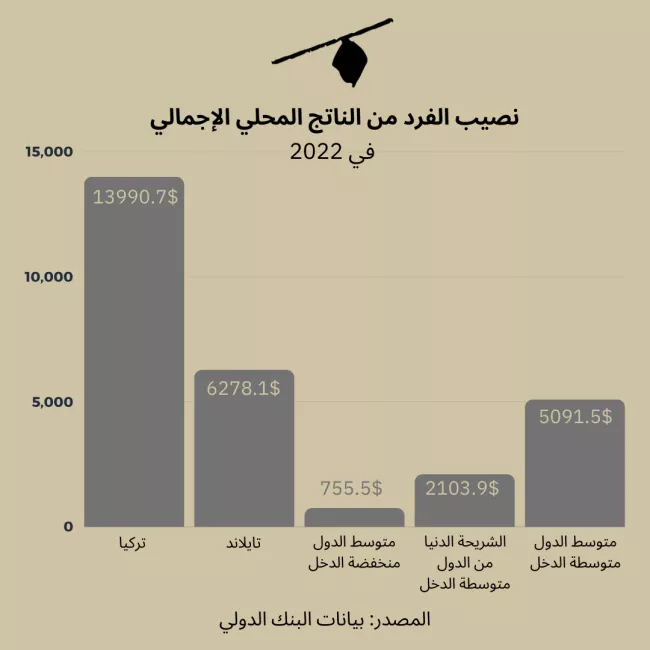

ما يجمع هذه الدول ليس فقط كونها إفريقية، بل أيضًا أنها جميعًا دول منخفضة الدخل، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن 1045 دولارًا سنويًا طبقًا للبنك الدولي في 2021، وينضم لهؤلاء بلد مثل ميانمار في جنوب آسيا، الذي شهد هو الآخر انقلابًا عسكريًا في 2021.

ومع تركز الانقلابات العسكرية في الدول الأقل دخلًا والأشد فقرًا، تبلور تصور بأنه هكذا تتعثر الديمقراطية في البلدان الفقيرة، خاصة وأن المؤسسات التي يُطلق عليها "ديمقراطية" في الكثير من تلك البلدان، لا تتجاوز الإجراءات الانتخابية الشكلية التي تنتج نظمًا سياسية هشة.

هذه الدول تتَّسم أيضًا بقلة حيلة مؤسساتها تجاه الضغوط الديموغرافية والبيئية، مع شيوع الحركات الانفصالية والجهادية المسلحة والتدخلات الخارجية، ما يجعلها بيئة خصبة لمثل هذه الانقلابات.

وفي ظل هذا الضعف المؤسسي يبدو الجيش هو الأقدر على التحرك في أوقات الأزمات، باعتباره أقرب ما يكون لمؤسسة حديثة تمثل الدولة تدّعي تمثيل وقيادة المجتمع، بغض النظر عن مصداقية تلك الإدعاءات على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بخدمة تلك المؤسسات لمصالح الشعب، أو حتى فيما يخص حداثية المؤسسات العسكرية نفسها.

إذن، هل الانقلابات العسكرية هي انهيار "ديمقراطية الغلابة"؟ في معظم الأحيان نعم، ولكن هناك بالطبع هناك استثناءات.

استثناءات نفي القاعدة

تايلاند، وهو بلد آسيوي متوسط المساحة كثيف السكان (نحو سبعين مليون نسمة)، يقع في جنوب شرق آسيا، حقق طفرة اقتصادية كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية، انعكست في صورة ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ليتم تصنيف البلد كدولة ضمن الشريحة المرتفعة في البلدان متوسطة الدخل (بغض النظر عن التوزيع الفعلي بالطبع، ولكنه مؤشر عن حجم الاقتصاد وقدرته على التوسع والنمو).

رغم هذا، فإن تايلاند ظلت فريسة لانقلابات عسكرية واحدًا تلو الآخر. فبعد انقلاب 2006، واجه البلد انقلابًا آخر عام 2014، واستقر بعده الرئيس أوشا، القادم من خلفية عسكرية على الحكم، قبل أن يتزلزل حكمه هذه الأيام.

يمكن القول إن تركيا هي الأخرى مثلت استثناءً لدولة تقع ضمن الشريحة العليا للدول متوسطة الدخل مثلها مثل تايلاند، بل وبنصيب للفرد من الناتج يبلغ نحو 11000 دولار، أي نحو ضعف المعدل في تايلاند (نحو 7000 دولار) طبقًا لبيانات البنك الدولي. ورغم هذا شهدت محاولة محاولة انقلابية دامية في 2016، باءت بالفشل.

سلطوية مدنية في مواجهة العسكر

لكن الحق، فإن الصورة أشد تعقيدًا في هاتين الحالتين، حيث تستهدف الانقلابات أو محاولاتها نظمًا تتسم بلون آخر من الضعف، يختلف عن ذلك الذي نراه في البلدان النامية.

تعثر الممارسة الديمقراطية يفتح المجال أمام الانقلابات العسكرية في سياقات ينبغي ألا تقع فيها

ما يجمع تركيا وتايلاند، هو وجود زعيمين منتخبين لكن ذوي نزعات سلطوية وبمشروعين سياسيين تدور حول شخصيهما بالأساس، مع شبهات فساد مالي وإداري تمس المقربين منهما وأفرادًا من عائلاتهما: تاكسين شيناوترا وإردوغان على التوالي.

أحدث الزعيمان بالفعل استقطابات عميقة في المجتمعات التي حكموها، وصلت في بعض الأحيان إلى أشكال من الاقتتال الداخلي، وانتهى بهم المطاف في ظل صراعاتهم مع مجموعات سياسية داخل الدولة وخارجها إلى توسيع صلاحياتهم وتركيز السلطة ومحاولة قمع معارضيهم، ما سهَّل من انضمام قطاعات شعبية كبيرة لمحاولات الإطاحة بهم عن طريق الانقلاب العسكري.

ليست هناك استثناءات تثبت القاعدة، فهذه جملة غير منطقية لأن وجود استثناءات يبطل القاعدة أو على الأقل يظهر محدودية انطباقها.

والحق، هناك ارتباط ليس إحصائيًا فقط بل اقتصادي واجتماعي بين وقوع الانقلابات العسكرية ودور الجيش الواسع في السياسة والمجتمع بشكل عام من جهة، والتخلف الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.

لكن المؤشرات الاقتصادية كنصيب الفرد من الناتج أو حجم الاقتصاد لها حدود هي الأخرى، فالتاريخ المؤسسي مهم، ودرجة تماسك المجتمع المدني مهمة، وطريقة إدارة الصراعات بين النخب السياسية والزعماء ذوي الشعبية هي الأخرى شديدة التأثير.

يمكننا القول بصورة عامة إن الانقلابات العسكرية في البلدان متوسطة الدخل (بما فيها الشريحة الدنيا منها)، عادة ما تأتي كضربة قاضية لتعثر الممارسة الديمقراطية، أو لصراعات النخب المدنية وعجزها عن الاتفاق على قواعد أساسية للعبة السياسية، أو للعجز عن تحقيق توافق أساسي ومبدئي بين أكبر قطاعات ممكنة من الشعب، وهو الأمر الذي شهدناه في حالات مثل تايلاند وتركيا وغيرهما.

هذا هو ما يفتح المجال أمام وقوع انقلابات عسكرية في سياقات ينبغي ألا تقع فيها، لذلك شيء ما عفن في تايلاند، كما قال هاملت يومًا عن الدنمارك.