نساء تهاني راشد: الاستكشاف بالملامسة

إذا تتبعنا كل اسمٍ من مُخرجينا المُفضَّلين سنجد بصمته الخاصة التي يقدم بها النساء في أفلامه؛ من تارانتينو المصاب بفيتيش الأقدام إلى هيتشكوك المولع بالشقراوات لستانلي كوبريك الذي يحب إظهارهن عاريات في كادرات واسعة، دون أن ننسى دور الغواية التوراتية مع سكورسيزي، والمساواة النوعية المتجاوزة لحدود المجتمعات العربية المحافظة مع يوسف شاهين حيث يحق للأم أن تبحث عن عشيقٍ، فيما يقدم خيري بشارة نقدًا لهذه الحدود، ويجعلهن محمد خان يثرن عليها ويستعدن حقهن من عين الرجال والناس.

ولكن مع كل هذا التنوع، ظل حضور النساء في السينما لسنوات مرتبط بمنظور ذكر ما معبرًا عن ميوله وتفضيلاته ورؤيته هو للأنثى ولهمومها وأزماتها، حتى انفجرت حملة "أنا أيضًا" (me too) التي بدأت كحركة تناهض الاستغلال الجنسي للنساء في هوليوود وانتهت حركة اجتماعية واسعة اجتاحت العالم كله، وأدت لا فقط إلى فضح المستغلين بل أيضًا أسهمت في زيادة المساحات التي تفردها السينما لقصص النساء التي تحكيها النساء، لا تلك التي تُحكى عن النساء.

الأمر في مصر لم يكن مغايرًا عمّا يحدث في هوليوود، حيث اقتصرت الأفلام التي صنعتها المرأة لأجل المرأة على مغامرات متفرقة هنا وهناك، تشكل حالة الاستثناء في سياق الفن الذي يصنعه الذكر ويرسم بداخله صورة الأنثى كما يراها هو. ومن أبرز هذه المغامرات، كانت تهاني راشد.

تهاني راشد (1947) إحدى أبرز مخرجات الأفلام التسجيلية في مصر، إذا أردنا توصيف أسلوبها في كلمة واحدة فقد تكون "لي العنق برقّة" نحو شيء موجود أمامنا طوال الوقت لدرجة أننا لم نعد نراه، أو في أحسن الأحوال لا نعطيه الاهتمام الكافي.

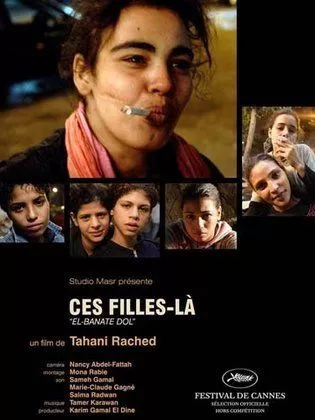

يحتفظ جمهور تهاني راشد الباحث خارج سينما الشباك في ذاكرته بفيلمين مُهمّين هما أربع نساء من مصر (1997) والبنات دول (2006). هذان الفيلمان الوثائقيان قادران على أن يوضّحا معظم الأدوات التي تتحرك بها تهاني عند شروعها في أي عملٍ جديدٍ منذ لحظة القبس التي تقتنص فيها الفكرة وحتى مراحل ما بعد التصوير.

يجمع العمل الأول أربعة من أهم رموز الحركة الفكرية المصرية من جيل الستينيات وهن صافي ناز كاظم ووداد متري وشاهندة مقلد وأمينة رشيد. وطوال ساعة ونصف هي مدة الفيلم، ستشعر وكأن تاريخ مصر الحديث كله منذ ثورة الضباط الأحرار 1952 وحتى حملة اعتقالات سبتمبر 1981 الشعواء، اندلق في حِجرك دفعة واحدة، كأن كل هذه الأحداث الثقيلة وقعت في سنة واحدة، وهذا الإحساس أتى كنتيجة لتكنيكي الغزارة في التصوير والتكثيف في المونتاج.

أما الفيلم الثاني فهو عن البنات اللائي يقضين حياتهن كلها في الشارع يمسحن السيارات ويبعن المناديل ويحرسن الجراچات المفتوحة، ولا تتخلى تهاني عن نفس أسلوبها فيه، فنجدها في ساعة واحدة تتنقل بين خمس فتيات سامحة بتسرُّب تفاصيل غنية غير ميتة للكاميرا والميكروفون كفيلة برسم شخصية كل منهن بوضوح. ومع افتتاح تتر الفيلم بدقات حوافر حصان تجول به إحداهن شوارع القاهرة، تبدأ تهاني إرهاصتها الأولى عن طبيعة نساء مصر اللائي يعشن تحت الأرض.

مُفكّرة وسرّيحة

مشروع تهاني لم يحصر نفسه في طبقة أيديولوجية بعينها، والطبقة هنا ليست بمعناها الاجتماعي المادي وإنما الفكري. صحيح أنها تتبع نفس النهج الدوجمائي في اختيار مواضيعها وشخصياتها، لكنها في الوقت نفسه لا تمحور أفلامها حول النخبويات وحدهن أو الأُميات دون غيرهن، ولا تجتهد لقولبة المرأة المصرية مثلما يريد المُتفرج الغربي أن يشاهدها (سواء بحجاب أو بشعرها حسب موضوع الفيلم)، بل إن هدفها هو تطويع سينماها لحالةٍ ما، بغض النظر عن ماهيتها.

فمثلًا، لا يبدو من اختياراتها أنها تريد، على غرار صُنّاع وصانعات أفلام كثيرين، التفاخر بالقول انظروا كيف نظرتُ لليسار فقدّمتُ حفيدة إسماعيل صدقي التي ترطن بالفرنسية وتضع السيجارة في طرف فمها وتحكي عن أيام سجنها فتقول بلكنة عربية مائعة "صوريصار"، ثم نظرتُ إلى الأسفل فقدّمتُ "طاطا" التي تحتفظ بموسى في فمّها وتنتشي بملاحقة أمناء الشرطة لها وتُحاصِر مَن يُضايقها في أي زقاق لتترك له ندبًا على وجهه.

فضلت تهاني المعرفة على الشقلبة، ولو أرادت الثانية لركّزتْ على عناصر فجّة حرّاقة في تصوير العالمين: نساء الشارع ونساء الجامعة، وكانت ستحقق النجاح أيضًا.

تعاملت المُخرجة مع أفكار أفلامها بمنطق الطفل المُنبهِر الذي لا يهدأ إلا حين يقترب ويلمس. ليس استخدام النساء هو ما تريده وإنما دفعهن إلى الشاشة، تريد لكل قصة أن تأخذ مساحتها أمام الضوء كي تنمو وتتفتح ولو في عين راويتها نفسها، الكاميرا عندها تتحول من وسيط تسجيلي لمرآة سيكولوجية، وانتصارها في النهاية لا يخرج طوع المجتمع وشعاراته بل طوع شخصياتها.

والاختلاف هنا بين نساء الفيلمين ليس في مظهرهن المُتفاوِت ولا في ألفاظهن اليومية المُستخدَمة للتعبير المسموع فحسب، بل اللغة الباطنة في عقولهن والتي تُحدد مواضعهن في الحياة وموقفهن منها، فتتغير أبجديتها ومواضيعها من أقصى اليمين لأقصى اليسار ومن قمة الهرم الفلسفي إلى سفحه، دون تسخيف أو تعظيم لأي شريحة، فحتى بنات الشارع لهن فلسفتهن الخاصة وليدة ظروفهن.

حين تجد نفسك جالسًا في محل مشويات بالقاهرة أيام التسعينيات بين رموز مصر النسائية الأربعة، ماذا تتوقع أن تسمع غير الماركسية واللينينية والثورة الإيرانية وثورة أمريكا الخلاعية وأوبرج القناطر (تقصد ساخرةً السجن)؟ وحين تكون فتاة مأواها الوحيد هو الشارع، فبأيِّ وجهٍ تتحدث عن الطبيعي والمألوف وماذا يبقى لك من النقاش المنطقي أمام فتاة بطنها منتفخ لا تعرف هي نفسها أي فتىً من "السرّيحة" الذين تعاطوا معها الكُلَّة أو البرشام، فعلها أو بوّظها (حسب توصيفها)؟

هذا ما أقصده بمفاتيح الأبجدية التي هي أبعد من مجرد اختلاف كلاميّ: خزّني، سرّيحة، زنقته، بشلة، إليوت، نيتشه، شوبنهاور. كرنفال نسائي بمفردات متشظية تتطاير في عالم سينمائي إلى درجةٍ تدفعك لتتخيل ماذا لو أحضرت امرأة تعيش في كهف لتجلس مع رائدة فضاء، هل سيجدن لغة مشتركة؟

الذكورية لا الذكر

تعتقد مُخرجات عربيات وغربيات أنه يلزم، لتكتمل حالة البطولة أو التراجيديا النسائية، استدعاء النموذج المحفوظي "السيد أحمد عبد الجواد" في أعمالهن ليتحقق الدعم الشعبي، وبذلك يتحول الأمر من عمل فني يحاول الاستكشاف إلى خناقة شوارعية تندرج تحت بند الشرشحة. تدرك تهاني الخط الرفيع الذي يفصل الذكورية، كنظام اجتماعي يرتب للذكر امتيازات لا يرتبها لغيره، عن الذكر نفسه.

وفي اندفاع المخرجات لتقديم نموذج ذكريّ مشوَّه يوثِّق ادعائهم، تخرج الشخصية أدبية كانت أو سينمائية من تحت أيديهن مُحددة بسياقات ومعطيات دخيلة عليها، كل هدفها مغازلة جمهور أو لجنة تحكيم أو اقتناص مانشيت في جريدة دولية، بينما النتيجة على الشاشة حبكة غير مُحكَمة مع دور رجوليّ مُبالِغ في سلوكياته الشريرة.

يمكننا الرجوع مثلًا لفيلم نوّارة (2015) الذي قدم العشيق كشخصية كارتونية أحادية ساذجة، ليس لأن الرجال لا يتصرفون هكذا وإنما لأن السيناريوهات الجادة لا تُرسم خطوطها بهذه الخِفّة، رغم أن محمد خان في أحلام هند وكاميليا (1989)، وهو المرجع المستخدم في كتابة نوراة، تجاوز ذلك الفخ وقدّم شخصية الزوج الشرِه الذي قد يطمع في صديقة زوجته ويحمل في الوقت نفسه شيئًا من الطيبة حين يصير أبًا، ونحن في غنى هنا للحديث عن المسارات الداخلية المتناقضة التي هي ضرورية عند رسم أي شخصية.

لحُسن الحظ لم تنزلق تهاني راشد في هذه البُقعة. صحيح أن فيلميها المذكورين لم يتضمنا رجالًا ولكن الرجال حضروا فيه بغيابهم. كان سهلًا عليها أن تشيطن رجلًا ما وتقدِّم عنه مادة مُتبَّلة تُهيّج لجان التحكيم السينمائية، لكن الرجل في سينما تهاني راشد أشبه بشخصية "الجبلاوي" في رواية أولاد حارتنا؛ تستدعيه النساء وتحاورنه دون أن يظهر بشحمه ولحمه، وفوق كل ذلك لا يمكننا أخذ موقف مُتطرِف منه سواء بالتضامن أو الرفض.

في أربع نساء من مصر ورغم مرارة ما واجهته كل منهن بسبب أفكارها شديدة الخصوصية، لكننا نجدهن يتحدثن في إطار الأزمة ذاتها دون تعليق هذه المرارة على "شماعة" ذكر ما، فمشاكلهن عادة تكون ضد مؤسسات وأجندات وتيارات، وليست ضد جنسٍ بعينه. وفي أكثر من موضع نجد هؤلاء السيدات أنفسهم الحانقات على فكرة بعينها يتحدثن برقة ودموع عن رجلٍ في حياتهن، ربما يكون زوجًا اُغتيل أو رئيسًا انهزم أو أبًا بلا هوية. هن مشغولات بالقضية أكثر من الرجال، يكرهن النكسة ويعشقن ناصر، وحتى السجّان يتندّرن بحكاياته.

وفي البنات دول كانت الفرصة مواتية أمامها لتُسدد لكمة غليظة لكل ذكور المجتمع سواء كانوا من سائقي الميكروباصات في الموقف الذين يحدثونهن بصيغة "المُذكَّر" لحراس الجراچات للمارة في الشارع، طالما وصل بنا الحال أن نرى بأعيننا هؤلاء الفتيات ولا يتحرك دمنا لإنقاذهم، بل يتم استغلال أزمتهن وتلقيحهن بأطفال لن يعرفن كيف يتصرفن معهم سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة، لكن تهاني أدركت أن تأنيث الأزمة والولولة وعقدة الاضطهاد ليسوا الخلاص، ألا يضمّ الشارع صبيانًا أيضًا حُرِموا من التعليم والوظيفة والاحترام؟ وهذا المُغتصِب أو الخاطف أليس بدوره ضحية أهل تركوه أو معلّم ورشة عنّفه؟ مشكلة البنات دول الأساسية لم يسببها نوعهن، لكن كونهن إناثًا خلق لهن سيناريوهات كابوسية بشكلٍ مُغاير، فالفتى متى اختلى بإحداهن وهرب لا يسأل عنه أحدٌ لكن البنت إذا كبر بطنها يأتي أبوها الذي لم يسأل عنها منذ سنين ليجزّها في رمشة عين بسكّينة موز.

شطارة الحِرفة

المصداقية في أفلام تهاني راشد سببها الأول أنها نفسها تعتبر فيلمها رحلة بحث وليس وصولًا إلى حقيقة مُطلقة ما. نلحظ ذلك من تدفق التفاصيل الشخصية على فترات زمنية متباعدة سواء على عقود في نساء من مصر أو لشهور وسنين في البنات دول. كما كان بمقدور المُخرجة أن تحصر كل رموزها من اليساريات أو الإسلاميات، أقصد أيَ فصيلٍ متشابه لا يرتكب مشاجراتٍ كلامية أمام كاميرتها ويحقق نغمة ناعمة لأفلامها، لكنها أرادت فيلمًا التحاميًا فأحضرتْ المُفكِّرة الإسلامية صافي ناز كاظم والعلمانية المسيحية وداد متري واليسارية شاهندة مقلد وأمينة رشيد، الخواجاية التي لم يمرّ الإسلام من تحت أنفها، كما تصفها صديقتها صافي.

كلٌ منهن مُعتدّة برأيها وفي الوقت ذاته بصداقتهن الرباعية. صافي تريدها دولة إسلامية ووداد لا تريد إخراج الدين من مخدعه وشاهندة ترى أن الدين المُعاملة. وحين ينتهي الفيلم بمُشادة عنيفة لا تُوقِف المُخرجة كاميرتها الدائرة وهو دأبها في الفيلمين، حتى لو تطورت الأمور بشكل هزلي أو وقح أو اقتحم شخص لا يمت للفيلم بصلة حدود الكادر.

كذلك الحال مع البنات دول، فهن لا يُشكِّلن كومونة شعبية بل يتشاجرن ويرفعن على بعضهن المطاوي وفي ليلة أخرى نرى من تشاجرتا بالأمس تتحالفان اليوم ضد ثالثة، ورغم النِدّية الجنسية بين بنات وصبيان الشارع لكننا قد نجد "طاطا" انبرت لتخليص أحدهم من سيارة "الأتاري" (الداخلية) ليحفظ لها هذا الجميل وترتقي عنده لمرتبة "المجدع".

كذلك، تميل الأفلام الوثائقية عادة لمسمرة ضيوفها أمام الكشّافات في وضعيات مُتجمِّدة أشبه بكرسي الإعدام الكهربائي، والحقيقة أن المُشاهد بدوره يُحشَر في نفس الكرسي. أذكر أيام الجامعة حين شاهدتُ لأول مرة فيلم في الليل يرقصن 2010 ناهيك عن الانبهار بالموضوع، كنت مندهشًا بشيء أكبر وهو أنه لم تتم استضافة أي من الراقصات للحديث بحمّالة صدرها وجيبتها القصيرة عن مسيرتها وكفاحها، بل كانت الكاميرات توضع في أنحاء بيوتهن وتُترك لتُسجِّل أتفه وأفدح ما يمرق أمامها، ليتشكل في النهاية خط كامل عن أدق تفاصيل حياتهن خلف مراقص الأفراح الشعبية.

تهاني لا تلهي مُشاهديها بتسجيل حوارات، ولا تصنع فيلمًا وثائقيًا لقناة، الكاميرا تمشي محمولة خلف شاهندة مقلد وهي تشقّ جموع قريتها كمشيش كأنها ربّتهم نازلة إليهم تُنصت لآلامهم وتحليلاتهم، وتتلصص عليها في غرفة نومها وهي تُقلِّب في خطاباتها لزوجها الراحل صلاح حسين فتبكي وهي تتذكر مقتله بيد الإقطاعيين، وأمام مكتبة وداد متري نراها تُخرِج مطبوعات اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية وتقرأ بصوتها المُنهَك ورقة صحيفة طُبعت عليها صورتها وهي طالبة بتايير خمسيناتي أنيق وشعر ملفوف على شكل كعكة وفي الخلفية تظهر قبة الجامعة "رشّحتْ ثلاث فتيات من طالبات جامعة فؤاد أنفسهن لعضوية اتحاد الجامعة فنجحت طالبة واحدة هي الآنسة وداد متري عن ليسانس الفلسفة بكلية الآداب"، وفي شقة صافي ناز كاظم نجدها واقفةً بزيّ الاحتشام الإسلامي الثمانيناتي تُدير عجلة الجرامافون مُنسجمة معه كأنها تماهت مع الجهاز بينما تُقلِّد صوت مذيعة تابعتها في زمنٍ غابر "كفاية كده انهاردة يا مدام، بونجوور".

تهاني صنعت باختيارات لقطاتها وطريقة توليفها شيئًا مائعًا بين الدراما والتسجيل. كأنها تقول لنفسها سأصنع من هذه الأيام والساعات التي تخص صافي وطاطا وشاهندة قصتي الخاصة غير المُتنصِلة من واقعهن، لكنها ستُحكى بطريقتي الخاصة كما يفعل أيُ راوٍ عادة، الأمر الذي يضع المُشاهد على أرجوحة أمام تصنيف أفلامها، بل وربما يُردد جُملًا مما سمعها كأنه خرج لتوِّه من دار عرض وانغمس في واحدٍ من تلك الأفلام التجارية التي يظل مُتأثرًا بحبكتها ويُردِّد أيفيهاتها ويرافق في خياله شخصياتها.