مصر في عصر الإرهاب الفكري

نُشر المقال بالإنجليزية في صحيفة "ميدل إيست آي"

غالبًا يلجأ من يرغبون في تحليل بنية الدولة والمجتمع المصريين إلى النظر لقضايا جوهرية كالاقتصاد والبنية السياسية أو التعليم. ولكن، ربما عوضًا عن أن نعدد السبل التي تتبعها جماعات كتنظيم الدولة الإسلامية في الوصول إلى الدلتا، أو أن ننظر لم وصل التضخم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 31% من الناتج القومي، ربما يتعين علينا أن نحلل أمورًا أكثر تحديدًا وننظر لظاهرة تجتاح عقول المصريين كالوباء.

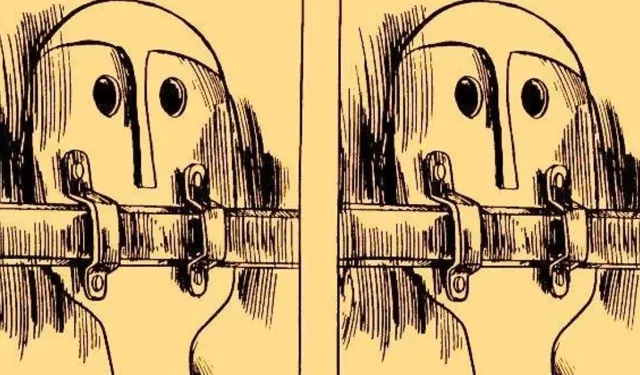

في مصر لدينا صنف من الإرهاب يمارسه الناس ضد بعضهم البعض. لا ينحصر الأمر في الدور الذي يلعبه الأخ الأكبر كما في رواية 1984، فالروح المصرية تتآكل بفعل الضرر الذي يحدثه ملايين "الإخوة الصغار" الذين يتكاثرون سرطانيًا في الجسد السياسي المصري، سواء داخل حدود البلاد أو خارجها.

لا يحتاج هذا الجيش لاقتحام البيوت بعدما نجح في احتلال العقول.

سيناريو واقعي

تخيل معي السيناريو التالي: مجموعة من المصريين تجتمع من أجل مشروع عمل. تجمعهم هذا يعد شريحة ممثلة للقوى العاملة في مصر: هم رجال ونساء، مسلمين ومسيحيين، صغار وكهول، مسيسون وغير مبالين.

تبدأ المناقشة، أحيانا تقع هذه المناقشات بلا تخطيط وأحيانا لا. بعض هذه المناقشات تتعرض بطبيعة الحال للموضوعين بالغي الحساسية: السياسة والاقتصاد.

لا يعرف غالبية أفراد هذه المجموعة، أن بينهم من يبرع في ما يجيده النظام وأجهزته الأمنية: "شغل العصافير" والعمل الشرطي وتحويل الاختلاف إلى خيانة. في مصر الحديثة، كانت الحيطان دومًا لها آذان، لكن هذا الوحش القبيح أشاح بوجهه عن المجتمع بطرق لافتة بعد أيام من ثورة 2011. تجارب زرع الآذان في الحيطان من جديد لقت أحيانًا بعض النجاح وأحيانًا الفشل، وكانت علامات الفشل تكثر في المجتمعات الصغيرة وحتى في المجتمع الأكبر.

لكن، من اختار في نقطة معينة من حياته أن يتحول إلى "مُخبر" بسبب الاحتياج إلى مصلحة شخصية أو لأنه جرى تضليله باستخدام الحس الوطني الملتهب، يصعب عليه أن يختار تطليق نفسه من العقلية البوليسية للدولة المصرية.

يقول النظام "إما على طريقتي أو لا" التهديد واضح إذن! لذا يستمر المخبر على وضعه. سواء كان هذا المخبر رجلاً أم امرأة، مسلم أو مسيحي، صغير أو كهل، فإن أقل نقد بسيط لرأس الدولة أو الحكومة، يدفعه لتحديد شخص المتحدث فورًا وتصنيفه على الفور إما أبيض أو أسود، "إخوان" أو خائن. هكذا يمضي الأمر في مثل تلك العقول.

لا يخطر أبدا لمثل هذا العقل -الذي يتلقى خطاب النظام باعتباره الحقيقة المطلقة- أن هناك فئات اجتماعية أخرى خارج المعسكر الإسلامي يمكنها أن تكون حتى أكثر نقدًا للرئيس والفئات التي تؤيده لأسباب مختلفة.

ولا يقل الاحتياج الشديد واليائس لإيذاء الآخرين خطورة، عن هذا العقل الخاضع للثنائيات المحدودة. ورغم أن المخبر لا يملك أن يسجن غيره أو يضره جسمانيًا، فهو يستهدف سمعته وسط دائرته الاجتماعية، بحيث يعاني الموصوم من العزلة والرفض من مجتمعه الصغير.

إسكات الصوت الناقد هو الهدف، الخوف أداة من أدوات الإرهاب الفكري، والنتيجة: دفع الناس للتفكير مرتين قبل النطق بما يخالف رأي الأغلبية.

الأخ الأصغر هنا، يُحلّق فوق الرؤوس كطائر له رئتين عملاقتين يصرخ بوسعهما: "كفاية". في مصر كما في خارجها، الخوف من الأخ الأصغر حي يسعى، بسبب المؤسسات العسكرية والأمنية التي جعلت من عودته مهمتها وغايتها الأهم.

حرية تعبير أم إرهاب

هذه الظاهرة هي مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الممارسات الفاشية التي اجتاحت مصر، كما اجتاحت عواصم أخرى بدرجات متفاوتة، فهي ليست ظاهرة قاصرة على مصر ومكاتبها وبيوتها، بل تمتد لكل شيء له أي صلة بمصر حتى في الفضاء الافتراضي. انظر إلى فيسبوك و تويتر وستجدها واضحة. فعوضًا عن العنف الجسدي هناك العدوان اللفظي الذي تشنه قوى و معسكرات سوسيو-سياسية (اجتماعية سياسية) تحمل على عاتقها مهمة إسكات كل صوت مختلف.

هذه الظاهرة لا تقف عند المعسكر المؤيد للسلطات. فالثوريون واليساريون والإسلاميون والسلفيون والعلمانيون كذلك مدانون بدرجات متقاربة بقيامهم بوصم المختلفين عنهم وإهانتهم ومهاجمتهم بعنف عوضًا عن مناقشتهم. الحوار العقلاني الذي يحضر على استحياء في بعض الدوائر، صار مجرد استثناء وليس قاعدة كما ينبغي له أن يكون.

الكتاب المحترفون الذي يغطون دولة بوليسية مثل مصر لو كانوا معارضين أو مستقلين، يتوقعون تعليقات عدوانية في قسم التعليقات على مقالاتهم مع كل قصة صحفية جديدة- وأنا واحد منهم بالطبع. ولكن عندما تصل درجة النقد إلى حد يعده النظام لاذعًا، تصل التعليقات والإهانات والتهديدات إلى حد الإرهاب الفكري، وهذا يجب النظر إليه باعتباره أمرًا غير مقبول.

اكتب نقدً قويًا ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مثلا، نقدًا يسترعي انتباه فئات واسعة، وانظر للنتائج. فخلال دقائق، ستجد جيشًا قوامه "الوطنيين" والجيوش الإلكترونية، يقدمون لك تحية صباحية من النوعية التي يجب حجبها عن أعين ومسامع الأطفال.

خلال الأسبوع الماضي مثلا، ظهر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي مُنعت عنه الزيارات منذ القبض عليه (3 يوليو/تموز 2013) على عكس سلفه حسني مبارك الذي كان يُعامَل معاملة تليق بملك خلال "احتجازه" في جناح فندقي فئة خمس نجوم في إحدى المستشفيات، وكان مسموح له بزيارات غير محدودة وكان من الممنوع طبعا الحديث عن هذه المسألة.

منى سيف وهي واحدة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وابنة واحدة من أكثر عائلاتها ثورية، تصدت للدفاع عن حق مرسي في تلقي الزيارات، انطلاقًا من مبادئها في الدفاع عن حقوق الجميع بلا تمييز أيًا كانت ميولهم السياسية. هذا التصرف منها إذن لا ينطوي على مفاجأة ويُفتَرَض فيه ألا يُغضِب أحدًا.

لكن البربرية السياسية التي يمارسها معظم الناس الآن، أنتجت سلسلة من الإهانات انهالت فوق رأس الناشطة الشابة، في الوقت الذي دافع فها أصحاب هذه الإهانات عن هذا التعدي السافر على حق من حقوق السجين قائلين إنها "مسألة طبيعية في التعامل مع الإرهابيين".

الاختلاف في الرأي شيء، والتهديد والإهانة وادعاء أنهما حرية تعبير هو شيء آخر تمامًا؛ ما يحدث هو نزع صفة الإنسانية عن "الآخرين" لمجرد أنهم ينطقون بحقائق غير مريحة لنا.

الكيفية التي يتناقش بها المصريون تعكس العنف الذي يلاقيه عشرات الألوف داخل السجون ومئات الألوف يوميًا في سيناء، والذي لاقاه الملايين بشكل أو بآخر تحت مظلة الحكم العسكري. خاصة منذ لوّن ما جرى في 3 يوليو/ حزيران 2013 كل أشكال الحياة في مصر.

دائرة مفرغة

المجتمع الذي يحوي العديد من المعسكرات التي تختلف في الرؤى والآراء بشكل ينطوي على الاحترام ويتسم بالتحضر هو مجتمع في سبيله إلى الديمقراطية. لكن المجتمع الذي يحد النقاش ويهاجم حرية التعبير لدى كل فئاته المتنوعة والضخمة، هو مجتمع يحقن نفسه بإرادته بمخدرات تغيبه عن الواقع.

عندما يكون هدفك أن تفرض على المجتمع حياة صارمة كالدير تراقب فيها كل نفس وكل رأي، يجعل هذا من مجرد التفكير في مناقشة الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 2018 مجرد أضحوكة كبيرة. لو لم يتمكن المصريون من الاختلاف في الرأي دون الخوف من التعددية أو احتمال التعرض للعقاب لمجرد الاختلاف؛ فكيف سيمكنهم إذن أن يقبلوا الفرصة الديمقراطية التي تحملها لهم الانتخابات؟

إذن لماذا نتكلم عن حرية التعبير والهجمة المنظمة التي تتعرض لها الآن؟ هل يتعلق حديثنا بحرية الفرد في أن يكتب ما يريد على السوشيال ميديا؟ الإجابة هنا واضحة كشمس أغسطس وملتوية كطريق الحرير.

لا يمكن للمرءِ أن يأمل في إنقاذ أمة من أن تهوي من فوق قمة منحدر، دون أن يعود إلى موضع آمن على جسر حرية التعبير. مصر أمة في خطر على عدة أصعدة، ويبدو هذا حتى في كلام قائدها الأعلى. وبلا حوار وطني شفاف بين المواطنين والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، فإن الأمل في وجود تغيير حقيقي سيظل أمرًا على الهامش على أحسن تقدير.

ما الذي يغامر به المصريون؟ النظام الذي لا يجد مشكلة في إسكات الصحافة وإخراس المواطنين لن يتوقف عند هذه النقطة.

وإذا واصلنا السير في هذا الطريق الذي تتعرض فيه الرؤى المغايرة للعقاب، فسيجري الحط من شأن سلطة القضاء التي جرى دفعها لإصدار أحكام مُسيسة ضد الثوريين والإخوان المسلمين. يرى الكثيرون أن الرئيس يعاقب "مجلس الدولة" وهو واحد من أعلى السلطات القضائية في البلاد بسبب حكم قضاته المتصل بجزيرتي تيران وصنافير.

حاليًا، يملك النظام خيوط التحكم في القضاء. ولكن؛ إذا قللت من شأن القضاء، فأنت تضرب آخر مؤسسة تعمل الآن لصالح المواطنين- بشكل نظري على الأقل.

خلال الأسبوعين الماضيين، أخذت مصر وثبة واسعة نحو التحول لكوريا الشمالية، عندما وقع 60 نائبًا لدعم مشروع قانون يفرض على المصريين الحصول على تصريح حكومي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. لو لم يكن هذا الخبر بالغ البؤس لكان كوميديًا.

في كل يوم يمر، تدفع ممارسات الإرهاب الفكري التي تقدم عليها الدولة والمواطنين على السواء بمصر نحو الكهف المظلم للسلطوية.

هذان الظلان الظاهران على الطرف الآخر من المائدة، هما الخطر المبتسم والمنطق العابس يحدقان في الرفض المصري لكل" آخر". ماذا يمكننا أن نفعل؟ نستمع إلى بعضنا البعض بذهن متفتح. أي شيء أقل من هذا الهدف سيكلف المصريين أكثر بكثير مما خسروه بالفعل.