عيون عابرة للزمن

مع موجات الصور القديمة التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي غزّت الحنين إلى الحياة في مصر بدايات القرن العشرين، ظهرت تلك العيون الشاخصة التي تحدق فينا عبر هذا الزمن، كأنها تصل زمنها بزماننا. وليتمَّ هذا الوصل، كان لا بدَّ أن تختفي هذه العيون، وتتحول الحياة إلى صور. فالموت جزء فاعل في وصول الرسالة إلينا، ويبقى فقط من تلك العلاقة بين الماضي والحاضر: المرسل إليه، الذي سيستقبل هذه الشحنة الكامنة في تلك النظرات بعد أن غلفها الموت وتشرنق حولها، ليحفظها حتى تصل سالمةً إلينا.

فن الرثاء

ربما لم يقصد هؤلاء الذين عاشوا في الصور أن يرسلوا هذه الشحنة الكامنة في عيونهم إلى أحد، ولم يفكروا في المستقبل، ولم يتوقعوا أن يكون هناك من ينتظرهم على الضفة الأخرى من الحياة. ولكنَّ هذه الرحلة كانت تكتمل بتلقائية وآلية تامتين. ربما بسبب آلية فعل التصوير الفوتوغرافي ذاته وجوهره، الذي كان "فنًا للرثاء" كما تقول الناقدة الأمريكية سوزان سونتاج.

هذا الرثاء لم يكن موجهًا لحاضرهم ولكن للمستقبل الذي يسبق الحاضر بخطوة دائمًا، كون الموت كامنًا في المستقبل، الذي يحتفي بدوره بهذا الموت الكامن وراء هذه العيون التي تتحدى، بهذه الشحنة العاطفية، آلية الأداة المستخدمة.

حمت هذه الشحنة ذاتيتهم من الضياع عبر الزمن، وربما عرَّت أيضًا دواخلهم وكروكي أرواحهم أمامنا. كانوا يتحدُّون الآلية بعاطفة الجسد ورغبته في البقاء، فاحتفظ المستقبل الذي نعيشه الآن بنسخة مبللة بالحنين، خاضت معارك عديدة حتى تبقى. حنينٌ منهم، مَن يعيشون وراء هذه الصور، يقاومون الآلية ويرثون موتهم المؤطر، وأيضًا منا، نحن من نقف على الضفة الأخرى ونريد أن نحيا داخل موتهم لنلتقي بهم، مع أننا نقف في مكان البعث بالنسبة إليهم.

نعيش داخل هذه الصور بعثًا نريد أن نعيده إلى موت خام من جديد، لنلمس ألق هذه العيون من أحبابنا وأصدقائنا، وآبائنا وأمهاتنا. نريد أن نرجع إلى الماضي لنعيش ولو يومًا أو لحظةً خاطفةً داخل دفء وغموض هذه النظرات الحية.

يدٌ تعيش في طمأنينة

كنت أتجول في متحف ديل برادو في مدريد، الذي يحوي كلاسيكيات الفن التشكيلي الأوروبي من القرن الثاني عشر حتى التاسع عشر، أفكر في هذه الوجوه العديدة المرسومة وسط العديد من القاعات، وهي تصوب عيونها إليَّ وإلى كلِّ الزائرين.

ربما بسبب هذه العيون المرسومة بدقة لمن كانوا يومًا ما أطرافًا فاعلةً في الحياة، اكتسَب التصوير الفوتوغرافي حساسية التقاط العيون، أو اكتسبت العين الحديثة مرجعًا قديمًا يمكن أن تتماهى معه لتظهر جوانيتها. فهذه اللوحات كانت الوسيلةَ الوحيدةَ لتخليدِ هذه العيون ومنحها العيش في المستقبل، والمرجعَ لفن التصوير الذي كان ينتظر على الأبواب ليقطف ثمار هذه الدقة.

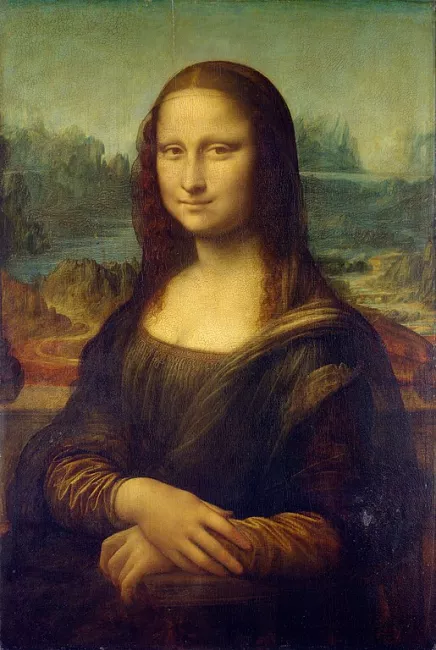

مرة واحدة أثناء التجول سريع الإيقاع بين قاعات المتحف التي تفرض إحساس المتاهة، أُفاجأ بلوحة الموناليزا أمامي، وكنت رأيتها من قَبل بمتحف اللوفر في باريس. سأعرف بعدها أنها إحدى النسخ المكتشفة للموناليزا الأصلية، التي رسمها تلاميذ دافنشي في حضوره وبتوجيهاته.

كان يصطف حول اللوحة الجمهور المعتاد الذي يريد أن يرى هذه النظرة اللغز التي تتحرك في جميع الاتجاهات. يمينًا ويسارًا كنت أتحرك مع نظرة عينيها، التي كانت تتحرك معي وتقتفي عيني، كما تقول الأسطورة، التي ربما صدقتها أكثر من الواقع.

ربما الملاحظة الأساسية أن هذا الأفق الدنيوي القريب الذي كانت توجه له عين الموناليزا شحنتها العاطفية، لم يكن له بريق، كبريق عيون بورتريهات الفيوم أو أقنعة المومياوات المصرية، التي توجه بصرها باتجاه الأبدية والخلود.

هناك أساطير أخرى تدور حول هذه اللوحة، يقال إن دافنشي كان يرسم بورتريهًا شخصيًا له، ربما لم يكتمل، أو أخفق في استكماله، فاستخدم الكانفاس (القماش) نفسه ليرسم فوقه بورتريه تلك المرأة، زوجة أحد التجار في عصره، ليظل بورتريه دافنشي غائرًا في إحدى طبقات الكانفاس.

هذه الأسطورة، التي تقترب الآن من الحقيقة بعد الكشف عن اللوحة بالأشعة السينية، تكمل رحلة الموناليزا داخل خيالاتنا، وتفسر لغز هذه العين الكاشفة، وهذه الابتسامة المكتومة شديدة الذاتية، والموجهة بثقة لمن ينظر إليها، كأنها تقول له "أنا أعرف سرك"، كما ذكر أحدهم تعليقًا على شعوره أمام عيون الموناليزا.

بينما بالنسبة لي، هذه اليد المستسلمة هي مركز آخر للوحة أو مادتها الحية، بعيدًا عن رقابة الخلود وصراعه، تعيش في هذا الوضع الخالد للطمأنينة والانتظار.

الاختراع يقتص من الأبدية

كانت الأبدية تسكن عيون تلك الوجوه التي تملأ اللوحات، كما رأيتها في متحف ديل برادو وكلِّ متاحف العالم قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي وبعده. فأيُّ اختراع جديد كان يقتص من هذه الأبدية ويعيد استملاكها لحسابه، كونه قادمًا من المستقبل.

كان السبيل إلى الأبدية هو تقصي الدقة الشديدة في نقل خارج وداخل الوجه معًا. ولكن مع دخول المرحلة التعبيرية التي ضخمت ذاتية وانفعال الفنان في الآداء، لم يعد هذا النوع من الدقة مطلوبًا في رسم الوجوه، كما في وجوه الرسام الإسباني فرانشيسكو جويا (1746- 1828)، الذي صُدمت فرحًا عند رؤية لوحاته، وكانت هدية المتاهة لي. وضع الفزع على وجوه أبطاله في إحدى لوحاته بصبغة موحدة ومكررة كأنها نسخ، ولم تعد الأبدية تشغل العيون الفزعة لهذه اللوحات.

أصبحت اللوحة نفسها كبيرة الحجم بشكل ملفت، لتنافس من بعيد المشهد الأصلي، ولتكون الكون الجديد لهؤلاء الأبطال. تحولت اللوحة إلى خشبة مسرح تُؤدى عليها الأدوار، ولم يعد التماهي هو السبيل الوحيد للقبض على روح المشهد الأصلي، بل النسبية، وتوسيع دائرة التلقي للحقيقة.

بعيدًا عن الأصل

ربما اختفت العيون المحدقة في الفن الحديث، وتغيرت نسب البورتريه وطبيعته، لأنه لم يعد مهتمًا بالاقتراب من الأصل، بل أن يبتعد عنه بمراحل ليكون صادقًا. سعى الفن الحديث للصدق، وليس الحقيقة، عبر انتفاء التمثل والمضاهاة مع الأصل.

فالصورة ليست الأصل، وليست الحياة، وإنما تعبر عن ذاتية صاحبها الرسام وطريقته في الرؤية. وهذا الأصل يمكن أن يتحول ويتناسخ في صور عدة، فظهرت المدرسة التعبيرية، ومعها اختفت هذه الأبدية من العيون التي لم تعد تُرسم بدقة، وهي شاخصة وحدها خارج الوجه وزمنها مسافرة إلينا، فالعين وحدها من تسافر ليظل باقي الوجه أعمىً وسجينًا داخل إطار اللوحة، لا يرانا ولا نراه.

لقد أوجد الفن الحديث صورة بعيدة عن هذا الأصل، بعكس الفن القديم الذي كان يتطابق مع الأصل حجمًا وملامح. ومع ظهور المدينة الحديثة بدلًا من الطبيعة في خلفية اللوحات، تاه البورتريه القديم وعيونه الشاخصة، مع ذبول الأرستقراطية والموضوعات الدينية التي استهلكت وشغلت خيال الفنانين منذ العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر تقريبًا، عندها بدأ ظهور الناس العاديين بوجوه وعيون وظيفية، وليس فقط المميزون منهم، الذين على رأسهم ريشة.

عيون تتطلع للأبدية

أتساءل دومًا؛ لماذا كنا نتمنى رؤية الأبدية في الصور؟ هل لأننا نريد أن نعيش بعثًا عكسيًا للماضي لا للأمام؟

تذكرت عيون ونظرة بورتريهات الفيوم الآتية من الفناء والذاهبة إليه بلا ندم أو فزع، ربما هي المرجع الأصلي للقاء مع هذه الأبدية، ووضع العيون والنظرات داخل هذا المستوى التعبيري العابر للزمن. ولكن هل هناك عين غير عابرة للزمن؟

ربما أهمية الفنان الرسام ليست في أن يُكسب العين عند رسمها ما لا تحمله، بل في اكتشاف جوانيتها، التي تقف من ورائها روح صاحبها المرسوم، أو ذاتيته/كينونته، التي تنتظر الانعتاق في الزمن الخالد.

كتب أندريه مالرو الكاتب الفرنسي عن بورتريهات الفيوم "إن نظرة هذه الوجوه تتطلع إلى الأبدية".

العيون التي تسكن وجوه الفيوم، المرسومة بين القرنين الأول والرابع، متأثرة بالفن الروماني أثناء احتلال الرومان مصر، وربما يعود هذا الفن لنهايات العصر اليوناني.

كانت هذه الوجوه تُرسم لا لترسل شعاعها إلى المستقبل بل إلى العالم الآخر مباشرة، وتُثبَّت على كفن صاحبها عند موته، ليتعرف على نفسه/صورته عند البعث، ولا يتوه عنها، لذا تحمل هذه العيون مسحة دينية، فالدقة والشحنة المدخرة فيها من أجل تجنب الخطأ في الآخرة.

المفهوم نفسه كان يطبق في الفن المصري القديم عند وضع القناع المرسوم على مومياء الميت، ليتعرف على نفسه في العالم الآخر. كان هناك خوف من التيه الأخروي في كل الأديان والمعتقدات التي تؤمن بالبعث.

لتتعرف الروح على صورتها

أكرر هذه الجمل: حتى تتعرف الروح في الآخرة على صاحبها، صاحب الصورة! حتى لا تخطئ الروح، وتتوه، فالخطأ وارد أيضًا في البعث!

أتأمل هذه الأفكار بعناية؛ هذا الحرص الدنيوي والشك والخوف من ألا تلتقي الروح بجسد صاحبها فتتوه للأبد بلا رجعة، وتعيش الجحيم نفسه، بأن تفقد هويتها، أو تلك الصورة التي اكتست بها وعاشت داخلها.

أفكر أيضًا بالانقسام الذي يحدث بعد الموت وقبل البعث: هذا الصمت الرهيب وعدم التواصل بين الروح والجسد، بين الجسد وصورته، حتى يأتي البعث، كما في الفكر المصري القديم.

لم يُملأ هذا الزمن بأي تفاصيل، لكنها رحلة صامتة وموكب صامت يتحرك فيه الاثنان؛ الروح والصورة، حتى يصلا إلى لحظة اللقاء معًا، وصولًا للأبدية التي رُسمت من أجلها هذه الوجوه ومن أجلها أيضًا مُلِئت هذه العيون الشجية بالعاطفة الأبدية، التي لا توجه بصرها إلينا، بل تنظر إلى ما وراء عيوننا، لأنها لا ترانا أصلًا.

نحن، أيضًا، نشكل عالم البعث لتلك الوجوه والعيون التي ملأت أسواق الحنين والصور منذ بداية القرن العشرين. لم يتوقع أصحابها أن يراهم أحد وينظر إليهم من الجهة المقابلة، ولكن أعتقد أن ضغط آلة التصوير الفوتوغرافي وتأثيرها كانا يشحنان هذه العيون بشحنة خلود دنيوية.

لم يكن الموت أو الأبدية، في بدايات القرن العشرين، حاضرين في عاطفة هذه العيون.