أوهام النمو.. والبحث عن العدالة الاجتماعية الضائعة

قبل ثلاثين عامًا، عندما كنت لا أزال "مراهق اقتصادي" على أقصى تقدير، ومقيم بالخارج؛ تعلمت في دول عتاة الرأسمالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة أن نسب النمو هى كتاب الاقتصاد المقدس، وأن ما لا يقاس بها هو غير قابل للقياس أساسًا. وكنت ألاحظ أيضًا أن معظم الخبراء لا يتحدثون سوى عنها، وكأنها صنم يعبدونه.

وبما أن التيارات النيوليبرالية المُنادية بتحرير الاقتصاد دون قيود أو حدود، أصبحت هى المُسيطرة على مقدرات الدولة فى الوقت الحالي، أتوقع أن يراقب الكثيرون خلال الأشهر المقبلة معدلات نمو الاقتصاد المصري، فى محاولة يائسة لتقييم مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بشكل عام، وفي علاقتها بقرارات الخميس 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي (في يوم يمكن أن أسميه الخميس الأسود). وربما أيضًا فى ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار قبلها بأيام معدودة.

توقع صندوق النقد الدولي فى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن يصل معدل النمو فى مصر مع نهاية 2016 إلى حوالى 3.8%. وهى نسبة تعتبر مرتفعة للغاية -فى المُطلق- إذا ما قورنت بمثيلتها فى دول ذات اقتصاديات مستقرة مثل هولندا (2.3%) والنرويج (2.5%) وألمانيا (3.1%). بعيدًا عن أن التقدم الاقتصادى النسبي لتلك الدول يجعل نسب النمو بها منخفضة بطبيعتها، نظرًا لوصولها إلى أسقف إنتاجية قصوى، تمنع صعودها بما يزيد عن ذلك بكثير.

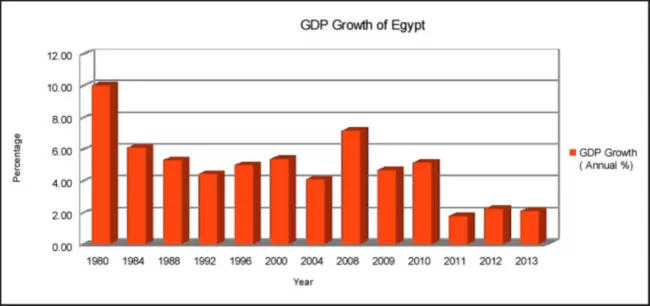

وبعضنا لا يزال يذكر بالتأكيد أن نسبة النمو فى مصر وصلت إلى 7.3% فى عام 2008، ولم يشعر الشعب بشيء سوى زيادة معاناته، لما كان ارتفاع نسب النمو وقتها ناتجًا فى الأساس عن الأبعاد الخرافية التي وصلت لها المشروعات العقارية فى مدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي، وبدايات ظهور القاهرة الجديدة وغيرها، مما خفض معدلات البطالة فى حينها من 9.8% إلى 8.6%، قبل أن تعود لترتفع فى 2009 إلى 9.4%، نظرًا إلى أن السواد الأعظم من فرص العمل الزائدة كانت مؤقتة ومرتبطة بمشاريع محددة وتزول بنهايتها، بدلًا من أن تكون فرص عمل مستدامة تستند إلى مشروعات إنتاجية.

وليس أدل على ذلك من الأعداد المهولة للعمالة اليومية (الأنفار) الذين نراهم صباح كل يوم فى أماكن تجمع معينة، يفرشون أمامهم معداتهم البسيطة على أمل أن يستأجر أحد قوة عملهم ليوم أو اثنين، ليطعموا أطفالهم بما سيتقاضونه فى المقابل.

وتعتبر مصر حاليًا فى وضع مشابه بدرجة كبيرة لوضع 2008، إذا ما نظرنا إلى الكيفية التي تحاول بها الحكومة الخروج من المأزق الاقتصادى الكبير الذي وضعت نفسها فيه، وبنفس الفكر العقيم القديم، وإن اختلفت الأساليب اليوم. حيث تلجأ الحكومة منذ 2014 إلى الخوض فيما تطلق عليه "المشروعات القومية الكبرى" مثل حفر المجرى الملاحى الإضافى الجديد لقناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح مليون و500 ألف فدان... إلخ.

ووصل الانغماس فى تلك الأمور إلى درجة غريبة وساذجة، حتى أن الدولة استحدثت منصبًا تطلق عليه "مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية"، يشغله حاليا رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب. وجميع هذه المشروعات هي أيضًا مشروعات غير مُنتِجة، ولا تختلف كثيرًا عن مبدأ الاقتصاد الريعي: أى الاقتصاد غير المُنتج الذي لا يقوم على تصنيع بضائع قابلة للتداول بشكل مستدام، وإنما يكتفى بدورة إنتاجية واحدة لا تقدم الكثير من القيمة المًضافة للاقتصاد، حتى ولو تعاظمت من خلاله أرباح الأفراد.

وهذا هو الشكل الذي كان موجودًا عام 2008، وإن كان تمويله يقع اليوم فى الأساس على عاتق الموازنة العامة بدلاً من القطاع الخاص الانتهازي، ما ينعكس في ارتفاع معدلات العجز بالموازنة، وتراجع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين من خدمات وحماية اجتماعية، وفشلها كذلك فى التعامل – ولو مبدئيًا – مع إشكالية البطالة التي وصلت إلى 12.7% فى مايو 2016. وترتفع بشكل أكبر بين الشباب لتصل إلى 27.3%.

يجب علينا إذن الاعتراف بأن نسب النمو التي نشهدها حاليًا غير موجودة على أرض الواقع من الأساس، وأنها ناتجة عن زيادات مُطردة فى الإنفاق العام والتوسع في طبع البنكنوت، تمكنت من ضخ بعض السيولة النقدية فى الأسواق بما خلق قوة شرائية وهمية من 2014 وحتى 2016، وأعطى انطباعًا خاطئًا لفترة معينة بأن هناك تقدم أونهضة ما على المستوى الاقتصادي، وهو ما يخالف الحقيقة جملة وتفصيلًا، كما يتضح لنا جليًا فى هذه الأيام بعد أن زال الأثر المؤقت لما تعاطاه اقتصاد البلاد من مُسكنات.

المسألة بالتالي ليست فى أرقام مجردة؛ ولكنها تشمل أيضًا سؤال عن كيف أتت هذه الأرقام؟ وماهي دلالتها الفعلية. فالحكومة (وفى القلب منها مؤسسة الرئاسة) لا يبدو أنه يشغلها فى المرحلة الحالية سوى دعم شعبيتها التي تناقصت بوضوح منذ 2014، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية بشكل عام. ونجدها تتعلق في أية قشة قد تُزيِّن المشهد، أو تُدخِل ولو القليل من الضوء إلى تلك العتمة.

أصبحت الدولة رهينة مشروعاتها العملاقة التي أدت لتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وقادت إلى أزمة شديدة فى توفيره، مما أوقف الحركة بشكل شبه تام فى معظم القطاعات الاقتصادية قبل عدة أشهر، واستقال على خلفيتها المحافظ الأسبق للبنك المركزى، هشام رامز.

ويبدو أن هذه الحكومة لا تعى فعليًا ما عقدته الأغلبية العظمى من الشعب عليها من آمال. أنا شخصيًا لن أنسى أبدًا أيام مؤتمر شرم الشيخ فى مارس/ أذار 2015، عندما كنت أشاهد بسطاء الناس يتابعون فعالياته على شاشات التليفزيون وكأنهم يتابعون دوري كرة القدم، ويهللون ويهنئون بعضهم البعض كمن أحرز لقب كأس العالم، كلما يأتي على شريط الأخبار تنويه عن صفقة استثمارية جديدة تم عقدها. واتضح فيما بعد عدم صحتها جميعًا من الأساس، ولم يتحقق منها شيئًا حتى يومنا هذا.

ومن ثم؛ يجب على نظام الحكم الحالي برمته – هذا إن أراد الاستمرار – أن يفكر فى تبني برامج وسياسات تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، مثل إعادة هيكلة النظام الضريبي وإعادة توزيع أعباءه: بمعنى تعديل الحد الأقصى للضرائب، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للتعاملات فى سوق الأوراق المالية (البورصة)، وتفعيل الضريبة العقارية على العقارات الترفيهية، بدلاً من زيادة هذه الضرائب على الجميع دون مراعاة لفوارق الدخول.

بالإضافة للجوء العاجل لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتوفير فرص عمل مستدامة، تحقق دخول مقبولة تكفل العيش الكريم. وبناء نظام رشيد للتشريع الاقتصادي، يستهدف جذب استثمارات حقيقية وجادة، بدلاً من المحاولات البائسة التي تقدم تسهيلات لن تجذب سوى رؤوس أموال طفيلية ومُستغلة بالدرجة الأولى، ستدخل السوق المصري لتربح منه ما ستربح، ثم تغادره مرة أخرى دون أن تكون الدولة نفسها قد استفادت الكثير أو حتى القليل. وهو نموذج رأيناه كثيرًا على مدار السنوات العشر الماضية.

يجب أن تكون لدى القائمين على إدارة الدولة إذن؛ الشجاعة الأدبية الكافية للاعتراف بأن هناك أخطاء جسيمة قد ارتكبت على المستوى الاقتصادي، كى يمكنهم الرجوع عن مسارهم الكارثي، بديلًا عن التعنت والمكابرة والإصرار على الخطأ والتمادي فيه، لأنه حينها لن يتبقى لنا أو لهم سوى الجحيم.